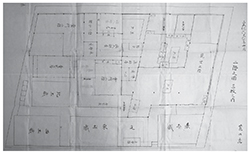

店舗については、移転後間もない時期の絵図が残っている(図4-4-2-2、口絵4)。それによれば、芝口店は尾張町の南側にある芝口橋を南に渡ってすぐの角地であり、東側の東海道へ通じる大通り沿いに店舗を構えていたことがわかる。表間口は一六間半(約三〇メートル)、北側の芝口河岸に沿った奥行が二四間一尺二寸(約四四メートル)平行四辺形型で、間口一五間×奥行二三間一尺二寸(約二七・三メートル×四二・二メートル)あって、本店よりもやや大きいことがわかる。そして見世の脇に間口三間×奥行六間半(約五・五メートル×一一・八メートル)の在庫置場である「代物置所」、中央には勘定場、その脇に間口六間半×奥行七間半(約一一・八メートル×一三・六メートル)の会所、奥に台所・油部屋・風呂と、各三間×五間(約五・五メートル×九・一メートル)の三つの土蔵があった。また中央に二か所の「上り口」があって、奉公人は二階に梯子で上り下りしていた。

図4-4-2-2 「明和三年普請芝口店絵図」*(口絵4)

公益財団法人三井文庫所蔵

二階の構造がわかる絵図が図4-4-2-3である。これは文化六年(一八〇九)のもので、一階部分の構造は図4-4-2-2とほぼ変わらないが、三つの土蔵をそれぞれ「東土蔵」「西土蔵」「北土蔵」と表記し、「代物置所」を「表土蔵」としている。そして中央の勘定場の真上くらいの位置に仏間があり、見世二階部分の北東側に神棚があったようで、そこに隣接して支配人部屋と役人部屋がある。また、見世二階部分は奉公人の居住部分で、台所の真上に当たる一角には病人部屋があった。

図4-4-2-3 「江戸芝口店絵図」*

公益財団法人三井文庫所蔵

なお、芝口店の絵図は他に一階部分を描いた慶応元年(一八六五)のものが残っており、基本的な間取りは変わっていないものの、北土蔵のところに「地震の節大破ニ付、此土蔵取払之積」と貼紙がなされている。これによって芝口店は安政二年(一八五五)一〇月の大地震の被害を受けており、その後も約一〇年間にわたって破損したままの土蔵を抱えていたことになる。事実、この時期三井家の経営は苦しい状況下にあり、経営規模の縮小を余儀なくされているのである。

芝口店は天保一一年(一八四〇)末には奉公人を一四二人(手代六三人、子供四二人、下男三五人、定雇二人)に減らしており(「小遣方目録」公益財団法人三井文庫所蔵)、明治元年(一八六八)に閉店し、一〇〇年余の歴史に幕を下ろしている。 (滝口正哉)