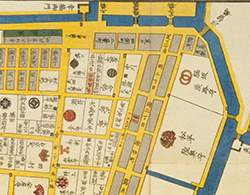

図4-4-3-1 芝口新町、汐留三角屋敷周辺図

「芝口南西久保愛宕下之図」(芝愛宕下絵図、部分)国立国会図書館デジタルコレクションから転載

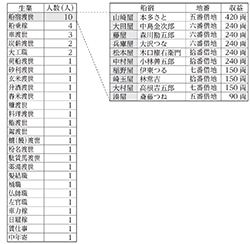

汐留町の属する十四番組の中年寄・添年寄の上申書によれば、船宿は毎年春下旬から秋上旬の間に一年分の利益をあげ、秋と冬の稼ぎはほとんどないという(十四番組は、明治二年に旧江戸の町人地を五十区に分けた番組、中年寄・添年寄は同年に廃止された名主に代わって設置された町役人)。表4-4-3-1はその繁忙期の収益を示したものである。元芝口新町と元汐留三角屋敷には、明治四年当時一〇軒の船宿が存在し、それぞれの収益の見積り額は四二〇~九〇両であった。収益の内容は、船賃、飲食代金、客からの手当である。船宿の家作は客商売のため入念な調度で装飾され、多額の工賃が掛けられたという。書類に添えられた図面からは、山崎屋と湊屋は柿葺(こけらぶき)平家、それら以外は瓦葺(かわらぶき)二階家であったことを確認できる。以上の業態より、当地の船宿は、船遊びや魚釣りなど客の求めに応じて貸し船を仕立てる業者で、船乗りはその船に同乗する人と考えられる。

表4-4-3-1 汐留町の船宿 明治4年(1871)

「鉄道一件」をもとに作成

注1)収益は春3月下旬から秋7月末までの4か月分。

注2)七番借地の伊東つるは本史料では「伊藤つな」とあるが、押印のある他史料より表記のとおりと判断した。

船宿や船乗りのほかにも、荷物を運搬する業者(「車持車力渡世(しゃりきとせい)」)、土や砂利を売買する業者(「土砂利渡世」)、燃料の炭・薪を扱う業者(「炭薪渡世」)、船員(「脇艫漕(わきともこぎ)と唱候水主(となえそうろうかこ)渡世」)などが、両町の近辺を得意場としていた。表4-4-3-2はこれらを含めた両町の借地人の生業を一覧にしたものである。荷物運搬業者の「車渡世」や彼らのもとで運搬の実働を担う「車力稼」のほか、「荷船渡世」「駕(駕籠)渡世」「駄賃馬渡世」といった運送業者が多く見られ、東海道と水路(外堀)が交差する町としての特徴を読み取れる。「升酒渡世」「料理渡世」「鮨(すし)渡世」「鱣(うなぎ)(鰻)渡世」といった飲食業や、「薬湯渡世」も確認できる。両町には、旅客・飲食業や運送業に従事する人が集まり、夏には貸し船で海辺に出て、船遊びや釣りをする多くの客で賑わったと考えられる。

表4-4-3-2 汐留町の借地人の生業

明治4年(1871)

「鉄道一件」をもとに作成