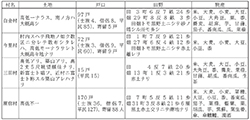

表4-5-2-1 白金村・今里村・三田村・原宿村の産業一覧

明治5年「東京府志料」第16・第18(東京都公文書館所蔵)をもとに作成

先述の『新編武蔵風土記稿』では、土質は黒野土や砂利、赤土が混ざっており、水田として不向きで、大部分は畑や陸田であったと記述されていた。この史料でも、土地は高低の差があり、土質も黒野土・赤土が混じる土地で、圧倒的に畑地が占めていたことがわかる。

産業は農業が主であり、産物は生産高が高い順に、米、大麦、小麦、大豆、小豆、大角豆(ささげ)、黍(きび)となる。村により若干の違いはあるが、穀物や豆類以外に、芋、甘藷、茄子、番南瓜(かぼちゃ)、莱菔(らいふく)(大根)、生茶などの蔬菜類も多く栽培されていた。また、原宿村では、藍染めの原料や漢方薬となる藍葉、傘・傘轆轤(ろくろ)といった生活用品、濁り酒も生産していたという。

これらは、自給のほか、江戸市中への販売を目的としたものであり、町場や武家屋敷が広がるのとは異なる、もう一つの港区域の姿を窺うことができる。