品川宿助郷組合は、正徳六年(享保元・一七一六)には、荏原郡四九村と豊島郡一二村に定められたが(『新編武蔵国風土記稿』)、享保一〇年(一七二五)には、荏原郡四五村、豊島郡一二村の五七村となるとともに、勤高一万七六六七石(品川区編 一九七六)が二分され隔年に勤めることとなった。さらに、享保一六年には、これら定助郷で負担し切れない場合の補助をするものとして、当分助郷(加助郷)二〇村(豊島一〇村、橘樹郡一〇村)が設定された。

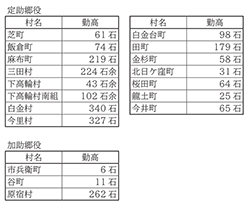

その後、村々の状態を考慮し、助郷を免除(差免)される村や、新たに申し付けられる村の出入りがあり、文久三年(一八六三)「東海道品川宿助郷村高帳」(品川区編 一九七六)では、定助郷六〇村(豊島郡一五村、荏原郡四五村)、勤高一万七三三四石、加助郷一九村(豊島郡九村、橘樹郡一〇村)、勤高三〇三九石となっていた。このうち港区域では、表4-5-3-1に示したように、定助郷が一五か町村・約一九三〇石、加助郷が三か町村・二七九石が割り当てられている。

表4-5-3-1 文久3年品川宿定・加助郷町村一覧(港区域)

助郷役は実際に人足や馬を出して勤める正人馬を基本とするが、何らかの理由で人馬を供出できない町村では割り当てられた人馬数を雇う賃銭を納める代銭納としていた。港区域の町村は後述するように代銭納がほとんどであったが、麻布本村町の元治二年(慶応元・一八六五)「品川人馬助郷取集帳」(港区立郷土歴史館所蔵)から事務手続きをみてみる。まず、原則として月ごとに賦課された人馬の賃銭の総額を規定に法って算出し、町内の負担者へ割り合う。その際、均等に割り合うのではなく、半人勤や四人勤など各家によって負担は異なる。割り当て額が決まると、名主より町中へ期限までに持参するよう触れ出され、持参した者の名に押印して確認、のちに月番が不足なく徴収したことを報告する。

一方で、役負担方法の多様化、役を勤めない町村が続出するなど、問題も発生していた。天保二年(一八三一)三月に品川宿が出訴した役負担をめぐる争論(品川区編 一九七一)では、港区域の一五か町村ほか一八か町村は町場が増大したために、人馬を出す正人馬負担ではなく、代銭納としていた。しかし、その代銭の納入も滞っているので、これらの町村より前もって備金(委託金)を受け取っておくという案が助郷惣代より提案されたのである。今里村ほか一一か村は協議により出金することとなったが、下高輪町村・三田村・芝町・飯倉町・麻布町は協議にも応じないという状態であった。このため、今里村ら一二か町村も出金をしないようになってしまったため、あらためて今里村らは約束した出金をすること、下高輪町ほか五か町村には百石につき一〇両の備金を差し出すように命じてもらいたいと、品川宿より幕府へ願い出たのである。

また、幕長戦争に向けた一四代将軍徳川家茂の進発など、東海道の公用通行が「古今未曾有」という状態になった慶応元年(一八六五)五月、助郷役勤方に関する議定が取り結ばれた(品川区編 一九七六)。この地域の助郷村は「御武家并寺院御抱屋敷等多く人少」のため、前述のように代銭納で役を勤めてきたという。しかし、通行量の激増に伴って人馬の需要が増してしまったことから、必要数を雇い入れるために賃銭の増額を決定したのである。前述の麻布本村町の「取集帳」にもこの議定の内容が朱書きで記録されており、助郷役負担において重要な出来事であり、徴収の間違えがないようにされている。

役負担そのものを意図的に無視した町村が存在したほか、武家屋敷や寺院が多く、他地域出身者の存在や居住者の頻繁な出入りにより正人馬が務められないといった、港区域特有の事情をうかがうことができる。