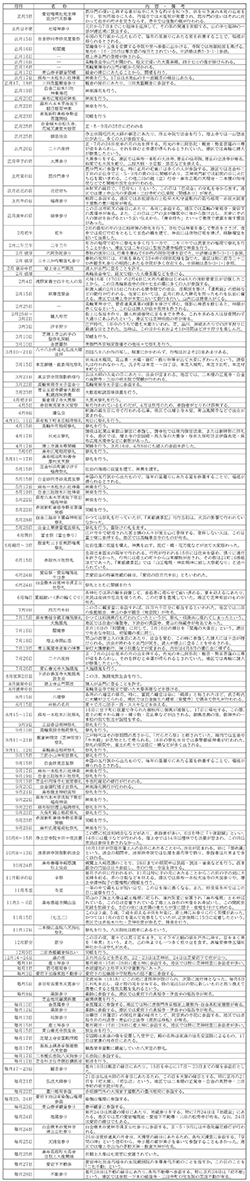

表5-2-1-1 港区域の年中行事(近世後期)

『東都歳事記』(1838年)、『増補江戸年中行事』(1803年)をもとに作成

二月の初午では、日比谷稲荷、烏森稲荷社、霞山稲荷、鈴降稲荷、三田稲荷、産千代(うぶちよ)稲荷、瘡守(かさもり)(笠森)稲荷などが知られ、なかでも日比谷稲荷では初午の二日前より産土の町々へ御輿渡御(みこしとぎょ)を行い、初午翌日の帰社の際には山車(だし)・練物が出た。烏森稲荷社も同様に初午二日前から御輿渡御を行い、帰社の際には獅子頭・花山車などが出、隔年で踊り練物が出された。そして御旅所では杉の葉守の神符を与えるのが慣例だった。

三月三日の上巳の節句では、芝浦・高輪・品川・佃島(現在の東京都中央区佃)・深川洲崎・中川あたりでの汐干狩りに最適な日とされた。当時の汐干狩りは船で沖まで出て行き、潮が引くまで待機し、引いたと同時に下船して狩りを始めるというものだった。ちなみに、安政七年(一八六〇)三月三日、上巳の祝儀を述べるために登城するべく外桜田門を通行しようとした大老井伊直弼(なおすけ)一行が、水戸浪士らに襲撃された(桜田門外の変)が、浪士一行が直前に集結したのが、愛宕山(愛宕権現社)だったといわれている。

その愛宕山の将軍地蔵の縁日が六月二四日で、「愛宕の四万六千日」ともいい、この日に参詣すれば、四万六千日分の参詣に相当するといわれた。ここで売られたほおずきは、癪(しゃく)や小児の虫薬に効果があるとされた。ただし、他の四万六千日は浅草寺をはじめとして、基本的には七月九日に行われる行事であり、港区域では三田の魚籃観音(ぎょらんかんのん)(魚籃寺、三田四丁目)、青山の泰平観音(梅窓院、南青山二丁目)が知られていた。

七月二六日の二十六夜待(にじゅうろくやまち)は夜半の月の出を拝するもので、月光の中に阿弥陀・観音・勢至菩薩(せいしぼさつ)の三尊が姿を現し、それを拝むと幸運が得られるとされていた。その光景を描いたのが図5-2-1-1で、屋根舟・屋形舟に乗って高輪の湾内で月を拝する者や、浜辺に床見世(とこみせ)(露店)が立ち並んで賑わっている様子を伝えている。八月の十五夜は仲秋の名月として知られ、当初は麻布六本木(現在の六本木三・五~七丁目)芋洗坂で青物屋が衣かつぎ用の里芋を商っていたが、のちに坂上に市が立つようになったという。

図5-2-1-1 「高輪海辺 七月二十六夜待」

『江戸名所図会』 国立国会図書館デジタルコレクションから転載

一一月の冬至の日、妙見菩薩を祀る寺社では星祭を行うことで知られ、港区域では伊皿子の福昌寺妙見宮(現在廃寺)、白金の妙円寺妙見堂(前出)、麻布氷川社(元麻布一丁目)が有名で、妙円寺では開帳を同時に行った。

暮の年の市は正月用品などを売る市で、注連縄(しめなわ)、三方(さんぼう)、裏白(うらじろ)、橙(だいだい)、鯛、海老、松飾りから食品、台所用品などが売られていた。『東都歳事記』によれば、江戸時代後期には一四・一五日が深川八幡宮、一七・一八日が浅草寺、二〇・二一日が神田明神、二二・二三日が芝神明宮、二四日が愛宕権現社、二五日が平河天満宮と順に行われていた。なかでも浅草寺の年の市が最も賑(にぎ)わっていたようで、同書では愛宕権現社を「浅草に続て大市なり」として、「遠近の商人こゝに集ひ、参詣の老若通り町は芝の辺より日本橋迄の賑ひ也」と述べられている。それに対して芝神明宮の場合は「境内にて注連飾(しめかざり)の具等商ふのみ、纔(わずか)の市なり」と、その規模は限定的だった。

また、毎月一七~二三日は観音参りの日であり、具体的には一七日は千手観音、一八日は聖観音(しょうかんのん)、一九日は馬頭観音(ばとうかんのん)、二〇日は十一面観音、二一日は准胝観音(じゅんでいかんのん)、二二日は如意輪観音(にょいりんかんのん)、二三日は不空羂索観音(ふくうけんじゃくかんのん)の縁日に当たっていた。港区域では青山の泰平観音(前出)が有名で、正月一七日に開帳を行っていた。 (滝口正哉)