すなわち、ある日の深夜、池の主の大蝦蟇が山崎家の家臣を池に引きずり込んで殺してしまうという事件が起きた。それに激怒した当主山崎主税助(ちからのすけ)は、池の水を掻き出して大蝦蟇を退治しようとすると、蝦蟇の精が山崎の夢中に現れ、今後池の水で書いた札を火除の札として発行すると効があることを約したという。これが「上の字様」の札の起源だといい、この札はのちに火傷に効く札として人々に知られるようになったというのである。

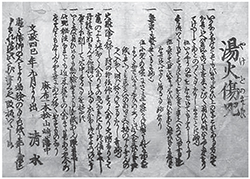

この山崎家の「上の字様」には、「上」の字が書かれ、朱の印を捺した札とともに、呪法や効能などを解説した説明書(図5-3-2-1)が配られていた。これはたびたび改訂がなされていたようで、管見のかぎりでは七種類の存在が確認できる。これらのうち最も古いと思われるのが、文政四年(一八二一)九月の年紀のあるもので、七箇条にわたる説明がなされ、主な内容は、①「上」の字が書かれた札で火傷の患部を撫でると、忽(たちま)ち治ってしまうこと、②灸治のあとすぐに撫でれば痕が残らないこと、③毒虫に刺された痕を撫でれば完治すること、④火難除や火防にも効果があること、⑤けっして麁末(そまつ)に扱わず、札を燃やしてはならないこと、⑥このお札は何度でも使用可能なこと、⑦本来このまじないは秘法であったが、近年懇望する人が多くなったので、世の助けのために広く頒布する、といったものである。これをみても明らかなように、火傷以外にも灸治や虫刺されの痕、火防といった広範な効果が期待できると拡大解釈されているのが特徴といえよう。「上の字様」は屋敷内の蝦蟇池の水を用いて発行したもので、これを直接山崎家が発行するのを憚(はばか)って、当初は家臣の林氏がこれを任せられていた。その後、山崎家の家臣清水氏が引き継いで担当し、維新後山崎家が大名となるにおよんで、一時期「翠露堂(すいろどう)」の名で発行を続けるが、廃藩置県後は清水氏が単独で発行するに至った(なお、現在は十番稲荷神社で発行している)。こうして「上の字様」のお札は江戸庶民の支持を獲得するとともに、山崎家の家政を潤す重要な存在として機能していったのである。

図5-3-2-1 湯火傷呪(やけどのまじない)(「上の字様」効能書)

筆者所蔵