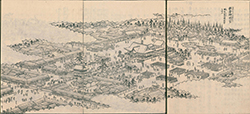

図5-3-4-1 「飯倉神明宮」

『江戸名所図会』七 国立国会図書館デジタルコレクションから転載

これについて、文政一〇年(一八二七)一一月の書上では、江戸七太夫を座元とする芝居小屋があるとしている(「町方書上」)。そこには同所の芝居小屋が中村座、市村座、森田座のいわゆる「江戸三座」と比肩するほどの規模の芝居小屋だった実態が伝えられている。幕府は公認の三座に櫓(やぐら)を許可してきたが、七太夫の芝居小屋にも正保二年(一六四五)の起立当初から櫓が存在していたという。その後寛文一一年(一六七一)に寺社奉行所の吟味があり、その席で定芝居(じょうしばい)(常に興行する芝居)が認められており、しかも元禄二年(一六八九)に三座以外の芝居小屋が取り払われた際にも、三座と同格の扱いを受けて存続している。ところが、正徳四年(一七一四)に宮地芝居(寺社の境内で臨時に許可を受けて興行した芝居)が一斉に取り払われた際には例外とはならず、七太夫も町方に移り住むこととなった。七太夫はその後定芝居の許可を繰り返し寺社奉行所、町奉行所に働きかけ、享保五年(一七二〇)一二月、町年寄樽屋のもとに三座の地元木挽(こびき)町(現在の東京都中央区銀座)、堺町(現在の東京都中央区日本橋人形町)、葺屋(ふきや)町(現在の東京都中央区日本橋堀留町、日本橋人形町)の各町名主とともに呼び出され、それまでの由緒と興行してきた年数などを述べているが、なかなか許可が得られず、ようやく延享四年(一七四七)に、売薬の宣伝を名目に手妻(てづま)からくり(手遣いのからくり人形)や子供踊りなどの興行の許可を得ている。その後は休座と再興を繰り返し、天明元年(一七八一)八月以降は文政七年(一八二四)に焼失するまで継続して興行してきたが、焼失後は休座の状態にあるという。このように、芝神明宮の芝居小屋は、江戸の宮地芝居のなかでも由緒の古い別格の存在だったのである。

なお、同史料によれば、境内の水茶屋や楊弓場は寛永年間(一六二四~一六四四)起立との伝承があり、貞享年間(一六八四~一六八八)からは境内の床見世は最大で五八軒と定められており、当時は五〇軒の床見世があったとしている。この数から、同社が日常的に盛り場的展開を見せ、いかに多くの参詣者を集めていたかがうかがえよう。

ところで、芝神明宮には延享二年と文政一〇年頃の絵図が現存している。これをまとめたのが図5-3-4-2である。双方を比較すると、随神門(ずいじんもん)から拝殿に向かう両側に末社が並ぶ様子はほぼ変わらないものの、豊受大神宮の社殿が天照大神宮の社殿にまとめられ、社殿後方に稲荷社などの末社が増えているのがわかる。なお、「町方書上」の記述によれば、稲荷社のうち、宇田川稲荷は宇田川町(現在の東新橋二丁目、新橋六丁目、浜松町一丁目、芝大門一丁目)の、小白稲荷は芝新網町(現在の浜松町二丁目、海岸一丁目)のそれぞれ鎮守であり、のちに境内に移されたとしている。どちらの町も芝神明宮の氏子町であり、末社増加にはこのような氏子町から持ち込まれる場合が一つの要素として考えられよう。

図5-3-4-2 町場化する芝神明宮境内

「御府内備考続編」をもとに東京都江戸東京博物館が作成した図(東京都江戸東京博物館編『大江戸八百八町展』2003)を転載 一部改変

そして、別当金剛院と神主西東(さいとう)氏、小泉氏の屋敷には門前町屋(境内部分は内門前町屋としている)が一部の区画を割いて現れており、随神門外側や惣門脇にあった社家(神職)の屋敷が門前町屋になっているのである。また一部の社家は境内右奥に移り、ある社家は別当金剛院、神主西東氏の屋敷の一角に移っている。これによって別当、神主、社家は貸家経営をする傾向を強めたことがわかるが、ことに門前町屋に住む者は何らかの店を構えたことが想定できることから、参詣者の増加に対応したものと考えることができる。

このように、境内に諸堂末社が増え、門前、内門前に町人が住むようになる傾向は、浅草寺の境内および子院の貸家経営と同様に捉えられるだろう。すなわち、芝神明宮は江戸の代表的な盛り場であり、境内に末社を増やして江戸の人々の様々な願いに対応していく場所であるとともに、開帳や御免富(ごめんとみ)(後述)、宮地芝居や寄席などの定番として知られる集客力の高い場所でもあり、増加する参詣者に対応した商売を中心に町人社会が展開する江戸文化の核となる場所の一つであったのである。