その後、参加者の増加に対応して木札には番号を用いるようになったが、この法会自体はこの形式のまま、「箕面の富」という正月七日の伝統行事として明治維新の折に中絶するまで同寺院で受け継がれていった。一七世紀後半にはこれを真似た興行が畿内の様々な寺社で行われるようになり、授与するものも守札から景品へ、そして景品から金銭へと変化していった。

そして、一七世紀末には江戸でも富突が始まっている。その嚆矢は牛込戸塚(現在の東京都新宿区戸山)の宝泉寺で、京都鞍馬寺の毘沙門堂の富にならって行い、元禄一二年(一六九九)に天台宗に改宗した谷中の感応寺(かんのうじ)がこれに続くかたちで改宗直後に始めている。しかし、富突はともすると博奕に近いものとなる恐れがあり、三都の市中でもこの時期に富突と類似した博奕が流行したらしく、一八世紀初頭には相次いで禁令が出されている。

これらの富突は当初はあくまで宗教行事として始められたようだが、幕府は禁令を出すにあたって新たな寺社の興行を禁じ、さらに享保一五年(一七三〇)には富突の仕法を寺社助成策の一環に導入した「御免富」を開始する。

以後、幕府は特定の有力寺社のみに興行の許可を与え、三都での開催を軸とする御免富制度を確立させたが、寛政の改革や天保の改革ではその賭博性の高さが問題となって、禁止される時期もあった。このため、実際には①享保末期(一七三〇年代)、②明和~天明期(一七六〇~一七八〇年代)、③文政四年(一八二一)~天保一三年(一八四二)という三つの時期に興行が集中した。

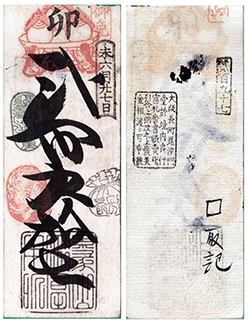

御免富は出開帳と同様に他の寺社の境内を借用して興行することがあり、江戸の寺社が京都や大坂で、地方の寺社が江戸で出張興行する場合も多かった。図5-4-3-1・口絵9は江戸の芝増上寺の富札(卯の組の弐百九拾七番)で、大坂長町毘沙門堂(大乗坊)境内で興行が行われたときのものである。札には「未 六月廿七日」とあるので、天保六年(一八三五)六月二七日に興行したのであろう。当時の町触によれば、このときの最高賞金額は一〇〇〇両だった(滝口 二〇一〇)。

図5-4-3-1 増上寺富札(表) (口絵9) 筆者所蔵

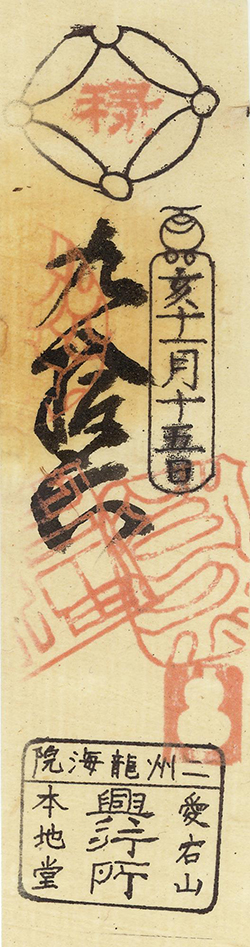

また、図5-4-3-2は三河国の龍海院が江戸愛宕山の本地堂で天保一〇年一一月一五日に興行するにあたって販売された富札(禄の組の九拾六番)である。龍海院は家康の祖父松平清康創建の由緒をもつ寺院で、天保六年九月から五年間にわたって興行を許可されている(『江戸町触集成』一三-一二九一三)。

図5-4-3-2 三州龍海院富札(表)

筆者所蔵

御免富は事前にこうした富札を販売し、興行当日は寺社の境内で木箱に発行枚数分の番号を記した木札を入れ、錐で一〇〇回突き、突き上げられた木札の番号が当選番号となる仕組みである。各興行では各当選金額に対し、個別に様々な規定を設けていた。

まず一番から三番あるいは五番までと、「節(ふし)」といわれる五番、一〇番ごとや真ん中の五〇番、そして「突留(つきどめ)」の一〇〇番は当選金も高額である。その一方、他は「平(ひら)」ないしは「花(はな)」と呼んで低額だった。これに「両袖附(りょうそでつき)」という前後賞が付くのが最もシンプルな形式で、最盛期には他にも組違い賞の「合番(あいばん)」や、その前後賞の「合番両袖」、二番違いの「又袖(またそで)」など複雑な当選規定を持つものまで現れていった。

本来、御免富は興行する寺社の境内に富札売場を設置して、そこで販売を行うことになっていたが、興行を専門的な請負商人に委託する傾向が強くなっていくと、市中の茶屋などで販売されるようになる。そして最盛期の文政末~天保初年には許可された興行数の増加によって過当競争による富札の供給過剰が起こり、興行成績が不振に陥る寺社が相次ぎ、幕府の御免富は衰退していった。

こうした状況から、天保一三年(一八四二)、幕府は一切の例外なく御免富を全面禁止としている。その一方で、庶民層にまでその独特な抽選方法と、それにともなう賭博、景品文化を普及させることになったのもまた事実である。右の禁令後は「隠富(かくしとみ)」と呼ばれる違法の興行がしばしば摘発されているほか、地方の大名領内では一八世紀から「万人講」「寄進講」「修復講」など「〇〇講」といった名称で内々で富突を行っており、これらは明治維新まで続いた。