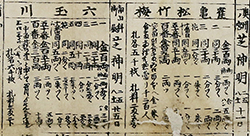

幕臣宮崎成身(しげみ)の『視聴草(みききぐさ)』には、「文政十二年の板行」と宮崎自身の書込のある「御免御富金高日限附」という摺物が収録されている。そこには文政一二年興行の御免富二〇件について、興行日、興行場所、富札の料金と発行枚数、当選規定などが簡潔に記載されている。それによれば、芝神明宮では三・六・九・一二月に興行を行い、札料金二朱で七〇〇〇枚発行し、最高賞金額は一〇〇両、全一〇〇件の各当選番号には前後賞に相当する「両袖」の配当もあるものだった。その翌年のものと思われる同様の摺物には、①奥州一宮の興行が二・五・八・一一月の各一一日、②南山科御殿(勧修寺)の興行が二・五・八・一一月の各二五日、③白山権現の興行が三・六・九・一二月の各四日の三件の興行場になっていることがわかる(図5-4-3-3)。いずれも三か年全一二回の興行で、助成としては薄いが、①は札料銀二匁五分で鶴・亀・松・竹・梅の五組各五〇〇〇枚、②は札料銀三匁二分で六玉川の六組各六〇〇〇枚、③は札料銀二匁で天・地・人の三組各八〇〇〇枚の発行というもので、最高賞金額が①が一五〇両、②は三〇〇両、③は九〇両となっていた。これら三つの興行は富札に組が設けられていたこともあり、発行枚数が多いとともに、「両袖」の他に組違い賞に相当する「合番」も設定されていて、多くの当選者をもたらす多彩な当選規定となっていた。

図5-4-3-3 御免富興行一覧摺物(部分)

筆者所蔵

なお、安政大地震後の再建費用捻出のため、同社は幕府に御免富の興行許可を求める願書を出しているが、安政四年(一八五七)正月に却下されている。すでに全面禁止となった御免富の出願をする背景には、同社が興行場所の定番としての長年の実績があったからだということができよう。