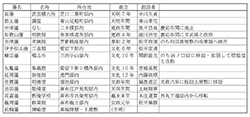

江戸屋敷に学校を設置したのは約一〇〇藩に及び、そのうち、港区域に所在したのは表5-5-1のように一四校である。美濃高富藩本庄家は、藩主が在府で、小藩でもあるために、江戸屋敷のみに学校を設立している。藩士も少ないため、藩政事務の余暇に修学していたという。

表5-5-1 港区域内大名家江戸藩邸所在藩校一覧

藩校の目的は、第一に藩政の担い手となる藩士の養成であり、そのため藩の方針に従って規則、学習内容が決定された。一方、江戸屋敷内に学校を設けなかったからといって、藩士やその子弟の教育に無関心であったわけではない。江戸屋敷外の塾への通学を認めたり、優れた専門性を持つ藩士を教師として教育にあたらせたりしていたことが知られる。藩校以外にも、御前講釈や屋敷外の私塾等への通学など、様々な学文(がくもん)奨励策が採られていた。

多くの大名家は、転封により複数の藩を渡り歩いた。つまり、大名家が移動すると学校組織(藩校)も移動することになるので、藩校は「家」の学校、学問であり、「家学」として考えられるものであることに注意を要する。

藩士の子弟は七~八歳になると入校の手続きをとるのが普通であった。学科は武芸を中心に、儒学、医学、兵学、習礼、歌学など広範囲にわたり、テキストには孝経、四書五経、左伝、史記、漢籍、歴史書など多彩である。また、教授の方法は、テキストを読む素読、数人が集まって論じ合う会読を基本としている。

ただ、前述のような設立目的のため、学校の経営をはじめ、教授科目、対象となる身分や年齢、教授方などは大名家によって特徴を有した。

一例として、年月日は不明だが、愛宕下新橋(「新シ橋」)外の江戸屋敷内に集義館を設立した讃岐丸亀藩について、明治期の調査をもとにみてみる(文部省編『日本教育史資料』)。

学科は、皇学(国学)、漢学(儒学)、習字、弓馬、剣、槍、砲術、柔術、抜刀、練兵などである。素読・講釈・質問は毎日早朝より、会読・輪読・詩文会等は午後あるいは夜分に行う。さらに、毎月六回、定府(じょうふ)・勤番(きんばん)の諸職員・生徒に至るまで講釈聴聞をさせる規則となっており、藩主も臨席することもあったという。入学対象者は、屋敷内の定府の子弟であった。また、藩全体として八~一五歳までは素読所・習字所で修学させるが、一六~四九歳に対しても講文所、習武所へ出席して文武修行を義務づけている。