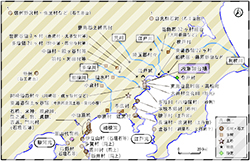

内海台場の構築資材は、江戸湾・相模湾・駿河湾にまたがる広範囲を産地とする木材、石材、土砂、明俵(あきだわら)、野芝(のしば)(芝生)などがある(図6-1-4-1)。調達先の大半は幕領であったため、代官所領内で実際に資材を管理をしていた村々への負担が大きかった。資材は運賃を含めて上納ではなく幕府が負担したが、それでも代金が安くなるなど宿町村に負担が強いられたのである。

図6-1-4-1 内海台場構築資材の調達分布図

冨川武史「幕末期江戸湾防備の拠点・品川御台場の築造体制と資材調達」

『大阪湾防備と和田岬砲台』(神戸市教育委員会、2014)掲載図に修正・加筆のうえ、転載

木材は、湿気に強い杉と松などが佐々木道太郎や江川英龍といった代官支配地の根戸(ねど)村(現在の千葉県柏市、我孫子市)、中藤(なかとう)村(現在の東京都武蔵村山市)、羽(は)村(現在の東京都羽村市)、鑓水(やりみず)村(現在の東京都八王子市)といった御林(おはやし)(御用材林)で調達され、石垣地形(ちぎょう)(基礎)である十露盤(そろばん)と土台(枕木、胴木)、その下に設置される杭(地杭(じ(ち)ぐい)、面杭(つらぐい))のほか、屯所、火薬庫、柵門といった上部構造の諸施設に使用された。主に江戸川、多摩川、相模川流域に点在する御林での調達が確認されており、筏(いかだ)組みして川を下し、河口部で船に積み替えて品川沖に運搬した。

石材は、主に安山岩、凝灰岩、砂利、土丹岩(どたんがん)(泥岩・シルト岩)が該当する。安山岩と凝灰岩からなる石垣石は、幕領、小田原藩領、沼津藩領などがある伊豆半島から良質なものを調達した。伊豆半島の石丁場は、江戸城築城・修築時に開削された場所を中心に多くの石材を調達したようである。このうち、箱根火山溶岩で形成される真鶴(まなづる)岬周辺の根府川(ねぶかわ)、江之浦(えのうら)、岩(いわ)、真鶴、吉浜(よしはま)、門川(もんがわ)の六か村(現在の神奈川県小田原市、足柄下郡)は「石方六ヶ村」と呼ばれ、良質な安山岩を産出した(冨川 二〇一五、 二〇二一)。伊豆半島には、ほかにも大室山や天城山といった多くの火山があり、良質な石材を切り出すことができる環境が整っていた。こうした石丁場から切り出された石材は、「石船(いしぶね)」と呼ばれる専用の運搬船で沿岸部から品川沖に運搬された。

安山岩、凝灰岩製の割栗石(わりぐりいし)とともに主に石垣の裏込め資材に使用された砂利は、立会川(たちあいがわ)、多摩川のほか、本牧(ほんもく)(現在の神奈川県横浜市)産のものが確認されている(「五番六番御台場之覚」*)。このほか、第五台場の発掘調査では、川砂利のほか鉄分を多く含み地層内に含まれる砂利も確認された(東京都埋蔵文化財センタ-編 二〇一五)。台場は城郭の築城法を継承して普請されているが、城郭石垣の裏込めは割栗石のみで砂利の使用は確認されていない。裏込め資材としての砂利は、文化五年(一八〇八)の東海道品川宿石積護岸の修築工事で使用が確認できることから、沿岸部の土地造成のなかで誕生し、培われた技法の可能性が高い(冨川 二〇一五、 二〇一六、 二〇一九)。

台場の埋め立て時に、最初に海中に沈められた土丹岩は、通称「三浦岩」・「三浦土丹岩」と呼ばれるものであり、三浦半島の磯子村(現在の神奈川県横浜市)や逸見(へみ)村・長浦村・横須賀村(現在の神奈川県横須賀市)などで産出したものを使用している(「覚(台場普請石山代請取につき)」* など、冨川 二〇一四)。台場の普請時には、この土丹岩を満潮面上まで一気に積み上げて海水を閉め出した上で作業が進められたのである。そして、こうした多種多様な石材を加工するのは石工の仕事である。石工は、江戸のほか、日光の鉢石(はついし)宿(現在の栃木県日光市)や信州の野沢村(現在の長野県下高井郡野沢温泉村)、甲州などより動員されたことがわかっている。