一方、先行地域である東京においては、さらなる消防体制の整備が図られ、大正二年に勅令第一四九号で警視庁官制を、訓令第五二号で警視庁処務細則をそれぞれ改正し、従来の消防本部を消防部と改組し、消防部長、消防司令は奏任官(高等官)とし、消防手は判任官待遇とした。さらに大正三年には、消防官の専門性の高度化を目的とし、警視庁消防訓練場を開設した。

また大正期に入ると、消防自動車がわが国の消防に登場することとなった。大正三年に上野公園において開催された大正博覧会に、イギリスのメリーウェザー社とドイツのベンツ社がそれぞれ消防ポンプ自動車を出品し、それを横浜市と名古屋市が購入しわが国で初めて導入した。警視庁消防部は、その三年後の大正六年に初めてアメリカのラフランス社から消防ポンプ自動車を一台購入し、その後東京の消防自動車の所有台数は、大正九年には消防ポンプ自動車二五台、水管自動車二五台、はしご自動車五台にまで増えた。

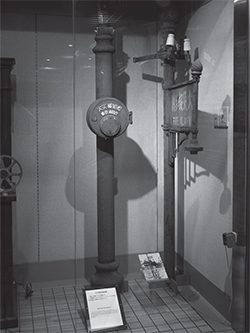

さらに、大正六年には火災専用電話が設置された。消防部、消防署、消防出張所に公衆電話に接続した火災報知専用の電話を設置したもので、電話局の交換手に火災の発生を告げると火点に近い消防署所に接続され、出火の場所を知らせるという仕組みであった。しかし当時は加入電話や公衆電話の数は極めて少なく、深夜に火災に気付いた者が電話の所有者を起こして通報することや、遠くの公衆電話まで行って通報することは不便であった。また語呂が似た町名は聞き誤りが生じやすかった。そのためこれを補う手段として、大正九年に初めて日本橋区に火災報知機(図3-5-5-1)が設置され、その後各区にも拡大した。火災に気付いた者が、街路に設置された火災報知機のボタンを押して消防に知らせる仕組みで、深夜の通報の不便さや町名の聞き誤りを補うことができた。

図3-5-5-1 火災報知機

東京消防庁消防博物館所蔵