また昭和七年に近隣の五郡八二町村(荏原郡・豊多摩郡・北豊島郡・南足立郡・南葛飾郡の各全域)を編入して新たに二〇区を新設し、東京三五区へと市域拡張した際に、二〇の消防署が新たに設置され、第七方面から第十二方面が増設された。そして品川、渋谷、淀橋、豊島、荒川、向島の各消防署が方面消防署となった。さらに、昭和一八年には三多摩地域に立川、八王子、武蔵野の消防署が新設されたことによって、これら三消防署を第十三方面とし立川消防署を方面消防署とした。なお、港区域内では、昭和八年に芝区内の御田消防署高輪出張所が新しい庁舎を落成させ、高輪消防署へと昇格する。第一次世界大戦後に流行したドイツ表現派の建築デザインで、戦後東京消防庁に引き継がれ、高輪消防署二本榎出張所(図4-6-3-1)として現在も現役である(令和四年〈二〇二二〉現在)。

このように、戦時下における防空体制の強化の必要性も追い風となり、関東大震災で大きな痛手を受けた東京の消防は、昭和に入り急速に強化されることとなる。大日本消防学会が昭和三年(一九二八)に刊行した『日本百都市の火災と消防設備』によると、昭和二年時の六大都市の比較において、警視庁消防部の消防予算が一四八万九〇二四円で職員数が一二一八人なのに対し、二番手の大阪市の特設消防署の予算額は九四万一九六九円、職員数は九八一人である。署所数は、警視庁消防部が四六署所なのに対し大阪は五五署所で一見大阪の方が多いようにみえるが、消防署数では警視庁消防部が一九署なのに対し、大阪は七署に過ぎない。この警視庁消防部と他都市の特設消防署との格差は、戦時体制の下で東京の防空体制が強化されていくなか、さらに拡大していった。例えば、昭和一五年、警視庁消防部の消防署数が四〇署なのに対し、大阪が一一署、横浜が六署、名古屋、京都が四署、神戸が二署という数字になっている。

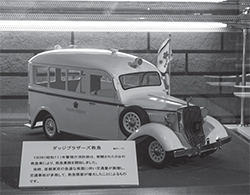

防空体制の整備以外に、昭和に入ると都市部の消防において救急業務の必要性が高まる。これは交通機関の発達に伴い、都市部の交通事故が急増したからである。そのため昭和八年に横浜が、続いて昭和九年に名古屋の消防が救急業務を開始した。また、東京においても、昭和一一年より警視庁消防部が救急業務を開始した。救急隊が六隊新設され、丸の内、品川、麴町、大塚、荒川、城東消防署に各一台ずつ救急車が配備された。各署に配備された救急車は、すべてアメリカのダッジブラザーズ社製であった。なお芝区および麻布区の愛宕警察署、三田警察署管内が第一救急隊、芝区の高輪警察署管内が第二救急隊、赤坂区が第三救急隊の管轄となった。その後戦火の拡大とともに、救急体制の強化が必要となり、警視庁は警視庁処務細則の一部を改正し、空襲に伴う東京の救急業務を警務部の所管とし、新たに救急車を四〇台購入した。そのため、消防部と警務部がそれぞれ救急業務を行うこととなった。また空襲による火災鎮火への対応体制のさらなる強化策として、警視庁消防部は特別消防隊を創設した。主な目的は、皇居および中央官庁等の重要地域の重点的防護であった。

一方、東京の警防団に関しては、警視総監が職権または市町村長の申請により設置した。警護部、交通整理部、灯火管制部、消防部、防毒部、救護部、工作配給部の七部に分け、総合的な監督権は警視総監が持ち、水害、火災、消防に関する活動の指揮命令権は消防署長、その他の活動に関しては警察署長にあった。また東京の戦時下の防火体制において無視することができないのが、隣組防火群である。警視庁消防部は昭和一一年に家庭防火群組織要綱を定めた。家庭防火群は、警視庁消防部が全国に先駆け設立したもので、その後全国的な隣組防火群へと発展した。家庭防火群は、おおむね五戸から二〇戸で一ブロックを構成し、さらにそれを町内会単位の町家庭防火団が取りまとめ、防護分団がその統制を行った。また、町内会が大きい場合は、町家庭防火団と防火群の間に部を置いた。昭和一二年度の消防年報によると、防火群数は八万六六二に上る。昭和一三年になるとこれら防火群は東京市によって各種任務を付与され、隣組は行政の下部組織としての性格を強めていった。翌一四年には、これらの制度に着目した政府が家庭防空隣保組織要綱を定めたことにより、家庭防火群は隣組防火群へと改称する。また、所管が警視庁消防部から東京市に移った。しかし昭和一八年には再度隣組防火群の指揮命令系統は警視庁へ移管されることとなる。

図4-6-3-1 高輪消防署二本榎出張所(令和2年〈2020〉)

図4-6-3-2 ダッジブラザーズ社製救急車(模型)

東京消防庁消防博物館所蔵