現存する洋風邸宅としては、明治三五年築の乃木希典邸(港区指定文化財、赤坂八丁目)が来歴の明確なものとしては最も古く(馬小屋は明治二二年)、次いで戦災からの復興を経ているがジョサイア・コンドルの設計として知られる明治四一年築の岩崎家高輪別邸(現在の開東閣、高輪四丁目)、同じくコンドル建築で大正二年(一九一三)の三井家綱町別邸(綱町三井倶楽部、三田二丁目)がある。以後、大正期の建築を列挙すれば、ヴォーリズ建築の松方正熊邸(大正一〇年、現在の西町インターナショナルスクール、元麻布五丁目)、西村伊作設計の石丸助三郎邸(大正一二年、南麻布五丁目)、設計者未詳の千葉亀之助邸(大正一三年、現在の菊池寛実記念智美術館別館、虎ノ門四丁目)、自家設計の阿部美樹志邸(大正一三年、元麻布三丁目)、ヴォーリズ建築の朝吹常吉邸(大正一四年、現在の高輪館、高輪三丁目)がある。このうち旧松方邸は東京都選定歴史的建造物、旧千葉邸は国登録有形文化財となっている。

昭和以降では、昭和八年(一九三三)、高橋貞太郎設計の服部金太郎邸(白金二丁目)、昭和一一年松田軍平設計の田島繁二邸(現在の南アフリカ共和国総領事公邸、元麻布三丁目)などがある。なお、上田文三郎設計による瀟洒な外観を保ち、スペイン村と呼ばれる景観を形成している和朗フラット壱号館・弐号館・四号館(麻布台三丁目)は昭和一〇~一一年築の賃貸アパートで現在まで現役の稀有な例で、戦災により二棟を欠くが、四号館が国登録有形文化財に指定されている。

和風建築としては、八芳園の久原房之助邸(白金台一丁目)が、明治後期の建築とされる旧渋沢喜作邸を引き継ぎ、大正五年(一九一六)に増築を加えたものであるほか、昭和六年(一九三一)築の遠山芳三邸(現三菱電機高輪荘、白金台二丁目)が国登録有形文化財の指定を受けている。

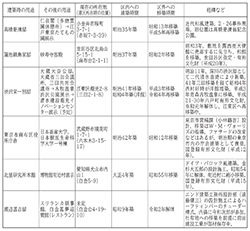

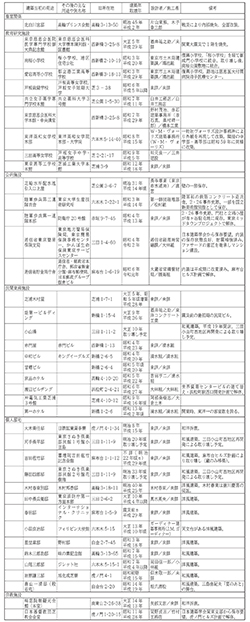

重要な建築が密集する港区であるだけに、改築や再開発などに伴って現地での保存が難しくなっても移築されて現存する例も少なくない(表5-2-2-1)。また、貴重な建築として認識されながら、取り壊しを余儀なくされた建造物も極めて多い。表5-2-2-2では、平成期以降で取り壊された主な建造物を一覧として掲げた。教育施設、公的な施設、あるいは政財界の有力者の邸宅を含んだその顔ぶれを、本文に挙げた現存建造物と考え合わせてみると、港区がもつ特性を建築という側面から改めて知ることができるだろう。 (都倉武之)

表5-2-2-1 港区域から移築され現存する近代の建造物(令和3年〈2021〉12月現在)

表5-2-2-2 平成期以降に消失した港区内の主な近代の建造物(令和3年〈2021〉12月現在)

注1)参考文献に挙げられた建築を中心に構成した。

注2)取壊年は、近代建築や路上観察関係の私設インターネットサイトやTwitterも参照した(取捨は筆者の責任による)。