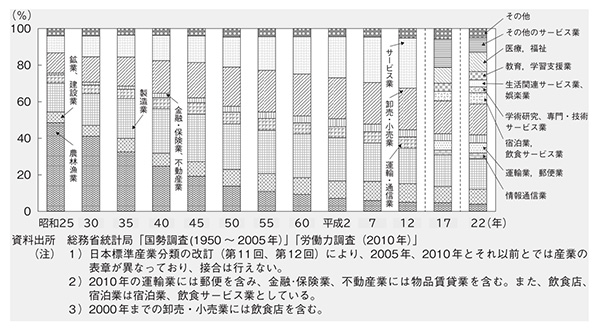

こうした高い成長率は、需要面では設備投資、個人消費および輸出の拡大が寄与し、供給面では人口の増加と農村から都市への労働力の移動、さらには教育水準の上昇に伴う人的能力の向上が寄与していたと考えられる(厚生労働省編 二〇一一)。産業構造は、石油化学、電機、自動車などの新しい産業が、急成長を遂げ、重化学工業化が進んだ。輸出構造においても重化学工業化が進展して一九六〇年代半ば(昭和四〇年代)には貿易収支は黒字基調に転換した。これに伴って就業構造も大きく変化し、図10-1-1-1のように昭和三〇年には全就業者の四割強を占めていた第一次産業の就業者は、同四五年には二割弱に減少し、代わりに、第二次産業の就業者は二割から三割へ増加、第三次産業の就業者も増加した。

図 10-1-1-1 国内の産業別就業者構成割合の推移

厚生労働省編「平成23年版 労働経済の分析」から転載、一部改変

国民生活においても家庭電化製品や自家用乗用車といった、耐久消費財の普及率が上昇した。電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビの「三種の神器」は一九六〇年代半ばにはほぼ100%の普及率を達成した。さらに、昭和三九年の東京オリンピック・パラリンピック中継を契機にカラーテレビへの買い換え需要が起こるなど、急速な技術開発から新たな機能を持つ製品が生産された。しかし一方で、まだ使用可能な製品が大量に廃棄されることとなった(環境省編 二〇〇三、図10-1-1-2)。

図10-1-1-2 国内の主要耐久消費財の普及率

厚生労働省編「平成23年版 労働経済の分析」から転載、一部改変

一九七〇年代の第一次オイルショックによる原油高により、世界的規模の不況が深刻化した。高い経済成長率は一九七〇年代に入ると大きく低下し、七〇年代の実質経済成長率は年率で4%台となった。こうした状況の変化は、主要先進国の間である程度共通してみられ、昭和四八年の変動相場制への移行や、二度にわたるオイルショックが背景にあった。

その後、日本経済は安定成長へと移行したが、一九八〇年代前半には、内需に停滞が見られた影響もあり、経済成長率を輸出に頼る傾向を強めた。経常収支は大幅な黒字となったが、米国を中心とする海外諸国との貿易摩擦が拡大した。昭和六〇年九月のプラザ合意により、円高の定着を図りつつ、内需拡大に努力し、それらを通じて、対外不均衡の是正に積極的に取り組むことが要請された。政府の「内需拡大に関する対策」を受け、民間活力導入、国有地等の有効活用など内需拡大に関する対策が講じられ、金融緩和に伴う金融機関による不動産取引に関連した融資が増加した。一九九〇年代初めには好況が実現したが、土地の価格をはじめとする資産価格の上昇が生じ、さらに資産価格の上昇を期待した投機的取引等により地価の急激な高騰が生じた。低金利を利用した財テク投資が進むなど、バブル経済を引き起こした。地価動向をみると、まず、東京都心部に端を発して急激な高騰が起こり、東京圏の商業地、住宅地はともに昭和六三年に前年比60%を超える上昇となり、その後、地価高騰の波が全国的に広がった(国土交通省編 二〇一九、図10-1-1-3)。

図 10-1-1-3 商業地地価の対前年変動率の推移

国土交通省「土地白書 令和元年版」から転載、一部改変

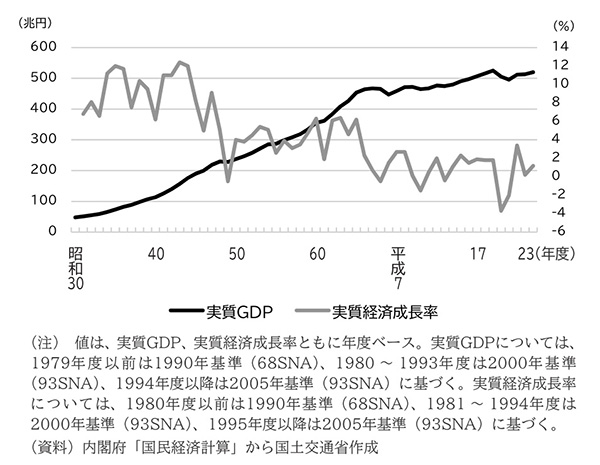

その後、日本銀行が金利引き上げを行ったことも影響し、バブル経済は崩壊した。株価は平成元年(一九八九)末をピークに下落し、地価は同三年以降、大都市圏でも下落に転じた。実質経済成長率は、一九九〇年代前半は年率で1・4%、九〇年代後半は1・0%とそれまでと比べ大きく低下した。金融機関は巨額の資金を回収できず、大量の不良債権を抱え込み、銀行は貸し渋りを行い、多くの中小企業が倒産した。平成三年以降の長期の経済停滞の要因となった(図10-1-1-4)。

図 10-1-1-4 実質GDP、実質経済成長率の推移

国土交通省編「平成 24 年度 国土交通白書」から作成

バブル経済の崩壊後、日本経済は、世界的規模での社会経済変動の中、単なる景気循環ではなく、複合的な構造要因による停滞に直面した。不良債権や財政赤字など負の遺産を抱え、金融機関の破綻や債務超過に陥る企業が増加し、設備投資や消費が減退し、デフレの発生など日本経済の低迷につながった。

地価についても、長期的な地価の下落に伴う企業等の保有土地資産の価値の下落により、不良債権に関連する低・未利用地が発生し、キャピタルゲイン(資産価値の値上がりによる利益)を前提とする枠組みでの土地利用の高度化や都市機能の更新が著しく停滞した。

こうした状況を受け、政府では、経済、財政、行政、社会、政治の分野における「聖域なき構造改革」が進められ、不良債権処理の加速化や、新規産業や雇用創出を促進するための規制緩和、財政構造改革の推進と歳出の徹底的な見直しなどが進められた。世界経済の動きとしては、平成二〇年にはリーマンショック、ドバイショックにより景気は大きく後退し、その後の同二四年のギリシャの財政問題に端を発した欧州政府債務危機も経験し、景気減速の動きが広がりを見せたが、現在は、全体としては、緩やかな成長となっている。その中で、日本は、国や地域の生産性の高さの目安となる一人当たりの名目GDPの推移をランキングで見ると、平成一三年に世界五位であったが、その後、順位を下げ同三〇年には二〇位となった。世界の名目GDPに占める日本の割合は平成一三年13%から同三〇年6%と低下した(国土交通省編 二〇二〇)。一九九〇年代以降、現在に至ってもデフレ状態が継続し、平成二四年の一一月を底に、回復基調になっているとされるが、経済成長の伸び率は鈍化している。

バブル経済の崩壊後、個人消費も全体として伸び悩む中で、人々の働き方や暮らし方は多様化した。撮影機能付き携帯電話や栄養補助食品といった便利さ、快適さ、健康等、個々人の満足度を高めるための製品やサービスが増加した。大量生産・大量消費・大量廃棄型の生活を見直し、環境負荷の少ない新たなライフスタイルを実践する動きも見られている(環境省 二〇〇三)。

生活面では、携帯電話やインターネットの普及が進み、昭和六二年に従来の自動車電話から大幅に小型化した端末によりサービスが開始され、端末売切制の導入等の制度改革も背景とした事業者間競争の進展により、携帯電話の料金の低廉化や高性能化が起こり、平成の三〇年間で携帯電話は広く一般に普及した。インターネットもWindows95の登場や、固定/移動通信回線の高速・大容量化により、インターネットが広く一般に普及したことで、オンライン上のコミュニケーション空間は限りなくオープンとなり、やりとりされる内容も単なる「情報」から「コミュニケーション」へと変化していった。