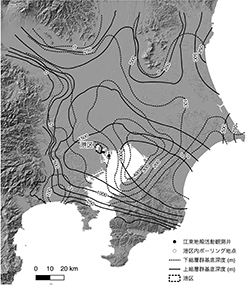

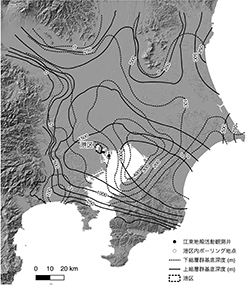

第3節で述べるように関東平野の起源は前弧海盆という地形であり、かつての海域に存在した盆地状の凹部である。このことは関東平野の地下に伏在する厚い海成層の存在からうかがい知ることができる。この海成層の上部は後期鮮新世から中期更新世に堆積したものであり上総(かずさ)層群(下部は中期中新世から前期鮮新世に堆積した三浦層群)とよばれ、名称が示すように千葉県房総半島において典型的に露出する(図2-ⅱ-1、図2-ⅱ-2)。上総層群の最深部は房総半島北部から東京湾北東部にかけてであり、そこから周辺域へは浅くなり、層の厚みも減少する(図2-ⅱ-1)。このような上総層群の基底が船底さながらの形状を示すためその基底地形は上総トラフとよばれ(貝塚ほか 2000)、かつて前弧海盆であった頃の地形をとどめている。

図2-ⅱ-1────関東平野の地形と下総・上総層群の等深度線図(鈴木(2002)による。

背景は地理院地図(国土地理院)による)

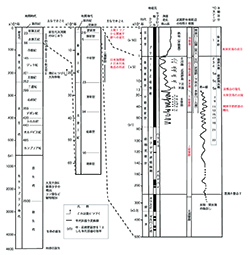

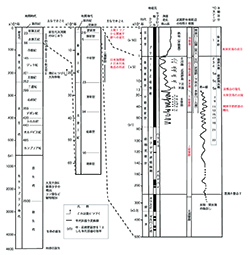

図2-ⅱ-2────港区をとりまく地質年代図

上総層群は埼玉県から東京都にかけての関東平野西縁部をはじめ、多摩丘陵から横浜地域、房総半島、銚子地域などでは地表に露出するが、東京23区を含めて関東平野中央部では限られた事例(多摩川河床など)を除き野外で観察することはできない。これは上総層群がそれより新しい堆積物である下総(しもふさ)層群や段丘構成層、関東ローム層などに覆われるためである。