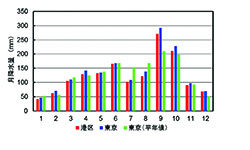

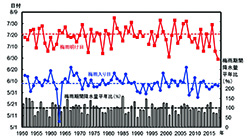

図2-ⅱ-1は、月降水量について港区と東京(統計期間:2010年6月~2019年3月)、ならびに東京の平年値(統計期間:1981~2010年)を示している。これによると、東京の月降水量平年値と比べて、港区や統計期間を港区に合わせた東京の月降水量は、ともに7月と8月には少なく、9月には多い。同一地点(東京)でも差異があることから、これは統計期間の差異に起因した違いであると考えられる。特に7月の降水量が少ないことは、図2-ⅱ-2に示したように近年は梅雨明けが早く、梅雨期間(6、7月)の降水量が少なめであることに対応していると考えられる。なお、統計期間が同一でも、港区と東京を比べると、港区の方が降水量のやや少ない月が多く、年降水量では港区が約1501mm、東京が約1605mmで、港区の方が6%ほど少ない。この差異が、場所の違いに起因するのか、観測環境等によるのか判断はできない。

図2-ⅱ-1────港区と東京(統計期間:2010年6月~2019年3月)、

ならびに東京の平年値(統計期間:1981~2010年)による月降水量の比較

港区と気象庁の資料により作成。

図2-ⅱ-2────関東甲信地方における梅雨入り日と梅雨明け日、および梅雨期間の降水量平年比(%)の経年変化

1951~2018年までの期間を示す。破線はそれぞれの平年値(1981~2010年)で、梅雨入り日と梅雨明け日の平年はそれぞれ6月9日と7月21日である。梅雨期間の降水量平年比は、概ね梅雨の期間に相当する6~7月の2か月間降水量により求めている。気象庁資料により作成。

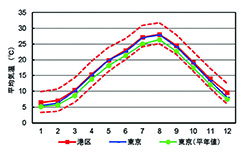

次に図2-ⅱ-3は、月平均気温に関する月降水量と同様の比較であり、東京の平年値(統計期間:1981~2010年)に比べて港区および東京(統計期間:2000~2018年)は、暖候期を中心にほとんどの月において高温を示している。近年の地球温暖化や都市気候に起因し、統計期間の差異が統計結果の違いに現れていると考えられる。なお、統計期間を同一に取った港区と東京は、年平均気温において0.4℃程度港区が高い。先述のように、気象庁の東京観測点は2014年に北の丸公園内に移転しており、これによる影響も含まれている可能性がある。

図2-ⅱ-3────港区と東京(統計期間:2000~2018年)、ならびに東京の平年値(統計期間:1981~2010年)による月平均気温の比較

赤の破線は港区における最低気温と最高気温(1時間値による)の月平均値を示す。港区と気象庁の資料により作成。

以上のように、本稿で扱う降水量や気温などには、統計期間の違いに起因した平年値との差異が認められる場合がある。気候の変化・変動として興味深い事柄を含んでいる可能性もあるが、季節変化など気候の特徴の把握にはこの点に十分留意する必要のあることを指摘するに留め、本稿ではこのような統計期間による差異の要因には深入りしない。

港区における気候の特徴として、以下では降水量や気温などの季節変化を中心に検討するが、梅雨入りや梅雨明けなどの季節の区切りは、月の始まりや終わりと通常対応しない。気候学的に季節変化を捉えるためには、月単位(図2-ⅰ-1、2-ⅱ-1、2-ⅱ-3)では特徴を十分解像できない場合がある。以下では必要に応じて月単位よりも時間分解能を高くして、5日間(半旬)もしくは10日間(旬)を単位とした集計値に基づいて季節変化を検討する。なお、半旬を単位とした場合には、統計年数がやや少ないこともあり、ある年ある日の極端な大雨や高温・低温が集計値に大きく反映されて、不自然な季節変化になることがある。本稿では、気象観測統計の解説(気象庁 2020)に準じ、次の方法により平滑化した日別値を求め、そこから半旬平均値を求めることとした。すなわち、データの得られた期間について、2月29日を除いた365個の暦日(1月1日、2日、…、12月31日)ごとの平均値を求め、それに対して9日間の単純移動平均を3回繰り返すKZ(Kolmogorov-Zurbenko)フィルタを施して平滑化する。平滑化した日別値をもとに、1月1日~5日の第1半旬から始まる連続した73個の半旬別平均値を、気温については5日間の平均、降水量については5日間の積算により、それぞれ73個の半旬値の時系列を得た(図2-ⅱ-4a)。以上の操作を施しているため、単純に5日ごとの平均値を求めた場合とは、値や極大・極小の時期が異なる場合がある。また、年数が少ないことから、特定の年の影響がある程度は反映されている可能性があることに留意が必要である。なお、30年間のデータを用いていない場合、本稿では平年値(通年半旬別平年値)の用語は用いず、単に平均値(通年半旬別平均値)と称する。