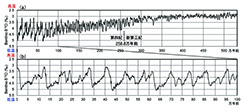

図3-ⅰ-2────世界57か所における海底有孔虫化石の酸素同位体比(δ18O)から得られた温度変化

(a)532万年前以降、(b)100万年前以降の拡大図。

Lisiecki and Raymo(2005)の資料により作成。

このような寒冷化は、新生代になるとプレート衝突によってヒマラヤ・アルプス山脈、アンデス山脈、ロッキー山脈など新期造山帯の隆起が活発化し、岩石の溶解を伴う化学的な風化作用によって大気中のCO2が除去されていったこと、また気温の低下が海水温の低下をもたらし、海中に溶解するCO2が増加したことで、大気中の温室効果ガス濃度がさらに低下したことが考えられる。これにより地球上に氷河の存在する氷河時代となった。図3-ⅰ-2aをみると、温度の低下とともに周期的な変動の振幅が大きくなり、さらに次第に変動の周期が長くなっていることが読み取れる。約258万年前以降の第四紀更新世は、気候の変動幅が大きく、氷期と間氷期が繰り返し現れる時代である。

このような気候の周期的変動を説明する考え方として、ミランコビッチ(Milutin Milanković)が1920年代に提唱した地球の公転軌道の離心率(太陽の周りを地球が公転する軌道の楕円の度合い)、自転軸(地軸)の傾き、および自転軸の歳差運動(回転しているコマが首を振るような運動)という三つの変化に起因する日射量の変動がある(Milanković 1930)。図3-ⅰ-2などの酸素同位体比による温度指標と、ミランコビッチによる日射量変化の対応が良いことから、1970年代になってこの考え方が注目されるようになった。ただし、酸素同位体比による寒暖の周期的変動には、41万年、10万年、4.1万年、2.3万年、1.9万年などの周期成分が含まれるが、ミランコビッチ説による日射量変動には10万年の周期成分が明瞭でなく(伊藤・阿部 2007)、また必ずしも変動が並行しない場合もある。そのため、海流や大地形、大気成分などの非線形効果を含めた氷期-間氷期サイクルの解明が必要とされている。

最も新しい氷期(最終氷期)は、約2万1,000年前を最盛期とし、その後は急な温暖化が進行して(図3-ⅰ-2b)、世界の平均気温が1万年間で3~8℃上昇した。ただし、ヨーロッパなどの高緯度地域を中心に、2,000年間程度の寒冷な時期が存在し、これをヤンガー・ドライアス(Younger Dryas)期という。この寒冷期が終了した約1万1700年以降は第四紀完新世に区分される。