図3-ⅱ-5────東京(気象庁)における年平均(a)、1月平均(b)および8月平均(c)の相対湿度の経年変化

黒丸は大手町(2014年まで)、緑丸は北の丸公園(2015年以降)の観測値であることを示す。太線は11年移動平均値を表す。

気象庁資料により作成。

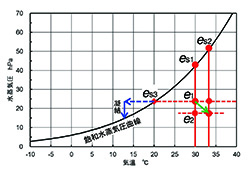

第2節第ⅴ項でも述べたが、改めて図3-ⅱ-6から相対湿度の変化を考えてみよう。相対湿度は空気中に保持できる最大の水蒸気量(飽和水蒸気圧:e shPa)に対するその時の水蒸気量(水蒸気圧:e hPa)の百分率で表現され、図3-ⅱ-6に示した気温30℃の場合にはe 1/e s1×100%となる。飽和水蒸気圧は気温の関数であり、気温が高くなると指数関数的に増加する。ここで、空気に含まれる水蒸気量(水蒸気圧)が同じe 1であっても、気温が高くなると飽和水蒸気圧はe s2と大きくなる(e s2>e s1)ため、相対湿度(e 1/e s2×100%)は低下する。都市の昇温をもたらす都市ヒートアイランド現象は、このように相対湿度の低下をもたらす要因となる。

図3-ⅱ-6────気温と飽和水蒸気圧との関係

図中の記号については本文を参照のこと。

飽和水蒸気圧はクラウジス・クラペイロンの式による。

また、都市化に伴って、樹林地や草地・裸地などの透水面がコンクリートやアスファルトのような不透水面で覆われることにより、地表面からの蒸発や植物からの蒸散が減少する。大気に付加される水蒸気が減ることになり、大気中の水蒸気量が減少(e 1→e 2)すると、やはり相対湿度(e 2/e s1×100%)は低下する。都市域では気温上昇と蒸発散量の減少がともに想定される(図3-ⅱ-6の緑矢印)ため、相対湿度(e 2/e s2×100%)は両者の効果が合算される。なお、都市には大気中の水蒸気量を増加させる要因として、自動車の使用など人間活動に伴う化石燃料の燃焼による水蒸気の発生や、水冷式の冷房設備では熱交換のためにクーリングタワーから水蒸気の放出がある。自然の気候変化による影響もあって、相対湿度の変化要因は多岐にわたり複雑である。

図3-ⅱ-5には、1931年以降であるが、水蒸気の絶対量として、1月と8月の水蒸気混合比の経年変化を示した。水蒸気混合比とは、空気を水蒸気と水蒸気を含まない乾燥空気とに分けた場合に、乾燥空気1kgと共存していた水蒸気の質量(g)である。相対湿度の低下は、1931年以降を対象としても、年平均値、月別値とも統計的に有意(危険率0.5%)である。これに対して水蒸気混合比の経年的な変化傾向は不明瞭であり、危険率5%で有意とならない。そのため、相対湿度の低下は気温の上昇(図3-ⅱ-1)による寄与が大きいと考えられる。ただし、蒸発散量の大きい夏季においては、相対湿度の低下が大きい1950~1960年代に、不明瞭ながらも水蒸気混合比の低下が大きいことが読み取れる。一方で、冬季の気温(図3-ⅱ-1b)には、1950~1960年代に上昇傾向の大きい時期が認められる。以上のように、寄与のプロセスは季節および時代によって特徴を異にするが、主として気温の上昇傾向に伴い、東京の相対湿度は長期的に低下傾向にあると考えられる。その結果、大気中の「もや」が減少し、大気汚染の改善もあって大気の透明度が増している。郊外から東京タワーなど遠方の地物の見える日の増加といった視程の向上が報告(Kurashige and Miyashita 1998)されており、近年は都心の霧日数も減少傾向にある(たとえば、藤部 2001)。

ここで、前項で述べた強雨の増加と地球温暖化との関係を、図3-ⅱ-6によって補足しておこう。水蒸気から水への凝結は、図3-ⅱ-6の青矢印で示したように、水蒸気で飽和状態にある空気が上昇気流によってさらに持ち上げられて、気温が低下することにより発生する。飽和水蒸気圧は気温が高いと指数関数的に大きくなり、そのためより多くの水蒸気が凝結できるので降水量が増加する。その増加の大きさは、飽和水蒸気圧曲線の傾きから気温1℃あたり6~7%と推定される。なお、日本(図3-ⅱ-4d)やグローバルにみた近年の降水強度の増加傾向は、これを上回っているとする研究が多く(Fujibe 2015など)、水蒸気量の増加以外の要因も働いている可能性がある。