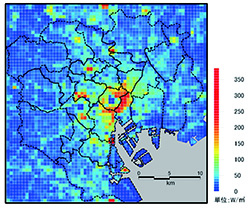

①人工排熱の影響:エアコンや自動車のエンジンなど、エネルギーの変換や熱交換、燃焼などによって熱が放出されると、大気は熱を得るので気温の上昇につながる。図(2)は、少し以前のものになるが、環境省(2003)による都区部における日中の人工排熱量分布であり、500m四方の平均値によって示されている。皇居周囲の都心部や、新宿、池袋、渋谷などの副都心では、夜間は数十W/m2ほどで他地域とそれほど大きな差異はないが、日中には300W/m2程度の熱が排出されている。地域的に限定されてはいるが、この排熱量は日中の正午頃に地表面が吸収する太陽からのエネルギーの1/3~1/2にも相当する。このような排熱量分布になるのは、事業所等の入った中高層建築物(同じ底面積でも高さ方向に積み重なっている)からの排熱が大きいことを意味している。都区部全体でみた場合、全排熱量に対する部門別寄与の割合は、おおよそ「建築物:自動車:その他≒50:40:10」と見積もられ(環境省 2003)、自動車による排熱も建築物に匹敵する大きさとなっている。

図(2)────東京を中心とした人工排熱量(顕熱として)の分布(昼間)

環境省(2003)による。

②人工的な地表面の影響:地表面が緑地や裸地の場合には、水の蒸発に際して気化熱(潜熱)が奪われるため、日中も表面温度の上昇は大きくない。しかし、蒸発がきわめて起こりにくいコンクリートやアスファルトでは、夏季日中に表面温度が50~60℃になることもあり、空気を加熱するとともに次に述べる蓄熱も大きくなる。また、温度の高い表面からはより大きい赤外放射が出るので、それを人体が吸収すると、温度計で計測される気温以上に熱ストレスを受けて熱中症リスクも高まる。

③建築物の影響:夕方から夜間・早朝にかけて気温が低下するのは、日射によるエネルギー(太陽放射)の入力がなくなる一方で、地表面は赤外放射を天空へ放出し続けてエネルギーを失い、地表面温度が低下して空気を冷やす(放射冷却)ためである。ここで高い建築物が建て込んでいる状況を考える。地表面から上をみると建築物壁面があり、その壁面からも赤外放射が放出されている。壁面から来る赤外放射は、温度の低い天空から来る赤外放射よりも大きいため、地表面が差し引きで失う赤外放射は建築物がない場合と比べて減少し、地表面温度の低下が抑制される。また、日中には、壁面などで日射が反射されてもその先に別の表面が存在し、全体として平坦面と比べて太陽放射を吸収する効率がよい。これらによって建築物など都市の表面温度は高くなりがちで、さらに建築物は内部に熱を蓄えるため、日没後には「湯たんぽ」のように周囲の空気に対して熱源として作用する。

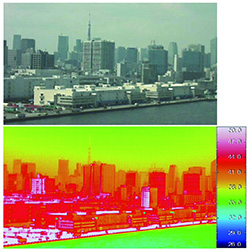

図(3)は、表面温度分布を計測する赤外線サーモグラフィによって、2018年8月10日の13:30頃に、レインボーブリッジから東京タワーの方向を撮影した熱画像(下)と可視画像(上)である。対象の建築物群との距離があるため、途中の水蒸気による赤外線の吸収により温度の絶対値には多少の誤差が含まれるが、およその表面温度の高低を知ることができる(ただし、水面は反射があるので精度が悪い)。

図(3)────夏季日中にレインボーブリッジから東京タワー方向を撮影した赤外線サーモグラフィによる表面温度分布

(下)と同じ範囲の可視画像(上)

2018年8月10日13:30頃撮影。

図(3)によると、建築物表面温度は43~46℃で、部分的には50℃に達する。この時の港区測定局(麻布局、一の橋局)や東京都常監局(高輪局)の気温は32~33℃、東京タワーでは高度106mで31℃前後であった。建築物表面は気温より10℃から20℃近く高温であり、このことは建築物が周囲の空気を加熱していることを意味している。

上記とは異なる都市ヒートアイランド現象のプロセスとして、特に夜間には建築物がつくる地表面の凸凹に起因した空気の攪拌が考えられる。田園・郊外域では、放射冷却によって夜間には地表面が冷え、地表面に近い空気層には上暖下冷の逆転層が形成される。これに対して都市域では、空気の攪拌(鉛直混合)が活発なため逆転層が破壊され、上では気温低下、下では気温上昇(上から下へ向かう熱輸送)が生じ、地表付近の気温は田園・郊外と比べて高くなる。この場合、上空では都市域の方が田園・郊外域よりも低温になることがあり、これをクロスオーバー(cross over)現象と呼んでいる(たとえばBornstein 1968)。実際にはこのような力学的作用と前述の熱的作用が重なって、都市域と田園・郊外域との気温差(ヒートアイランド強度)が形成される。なお、都市の高温に対する各要因の寄与の大きさについては、東京では③や②が比較的大きいとする解析(たとえば気象庁 2006)があるものの、都市や地域によっても異なっていることが考えられる。