久留米藩有馬家の家臣たちが、かつて経験した江戸勤番の時代をなつかしみ、明治初年、元御用絵師だった三谷勝波(みたにしょうは)という画家に描かせたのが『江戸勤番之図』です(図5-6-1・図5-6-2・図5- 6-3)。赤羽橋付近にあった久留米藩上屋敷に詰めた彼らの勤務はごくわずかなもので、時間は有り余っていました。そこで茶会や句会を催したり、皆で語らいながら夕涼みをしてみたり、あるいは誰かの部屋に集まって酒宴を催したりと、同僚たちが仲良く単身赴任の寂しさをまぎらわしていたのです。

そんな江戸生活もあとわずか、ようやく愛する家族たちの待つ国元への帰参が叶うと思っていた天保10年(1839)のこと、藩主有馬頼徳(ありまよりのり)が将軍へ暇乞(いとまご)いにあがった江戸城で、思いがけず増上寺の火の番を命じられました。このため帰国は中止、勤番武士たちも江戸に残留が決まりました。この残念なお知らせをうけての大荒れの宴会が先に紹介した場面だったのです。

図5-6-2 『江戸勤番之図』(部分)

大川市立清力美術館所蔵

暑さしのぎに長屋の外で夕涼みをしているところ。長屋といっても出入り口は各戸にあり、目隠し用の塀もしつらえられている。

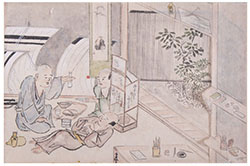

図5-6-3 『江戸勤番之図』(部分)

大川市立清力美術館所蔵

高原乙次郎の部屋でリラックスした酒宴の様子。各部屋には小さな庭と濡れ縁が付いており、枯山水風の趣向が凝らされている。