屋敷の形状はほぼ台形で、面積は約26,700m2です。北に長屋空間、南西に御殿空間が設けられ、敷地の5割以上が広大な庭園空間でした。拝領は寛永9年(1632)以前、造成は屋敷の西側から始められました。その後、敷地の拡幅と建物等の整備が進みますが、火災や、敷地の縮小・拡幅などにより江戸時代を通じて造成や普請が繰り返されました(図5-7-3)。

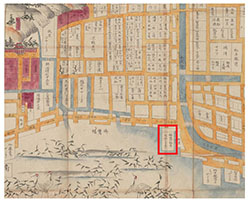

図5-7-2 武州豊嶋郡江戸庄図(寛永江戸図)にみる播磨龍野藩脇坂家の屋敷の位置(部分・加工)

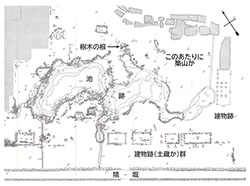

図5-7-3 播磨龍野藩脇坂家屋敷跡遺跡の土層堆積状態(部分)

写真提供:東京都教育委員会

発掘調査は、御殿空間のおよそ半分を除く範囲を対象におこなわれました。その結果、多数の遺構が調査範囲全域でほぼ万遍なく検出されましたが、庭園空間の一画など、部分的に遺構の希薄な空間が存在することがわかりました。また、屋敷絵図面と照合したところ、御殿空間で建物基礎の密度が高いこと、上水樋(ひ)や排水溝が建物との関係を巧みに保ちながら縦横に敷設されていたこと、拝領後は江戸時代を通じて概ね同じような土地利用がなされていたことが確認されました。検出された遺構は土留め施設、上水施設、建物跡、庭園(池)跡(図5-7-4)、船入場跡や塀の基礎(図5-7-5)などで、池については、規模、形状や構造の実態と変化の様子が明らかにされただけではなく、池の脇に植えられた樹木の根が複数検出され(図5-7-6)、それらの種類が確認できたことなど、低地の遺跡ならではの成果がありました。

図5-7-4 脇坂家屋敷庭園跡平面図(縮尺 1/300)

『汐留遺跡―旧汐留貨物駅跡地内遺跡発掘調査概要Ⅱ』

(東京都埋蔵文化財センター、1996年)をもとに作成

図5-7-5 塀の基礎

写真提供:東京都教育委員会

図5-7-6 池のほとりで検出された樹木の根

写真提供:東京都教育委員会