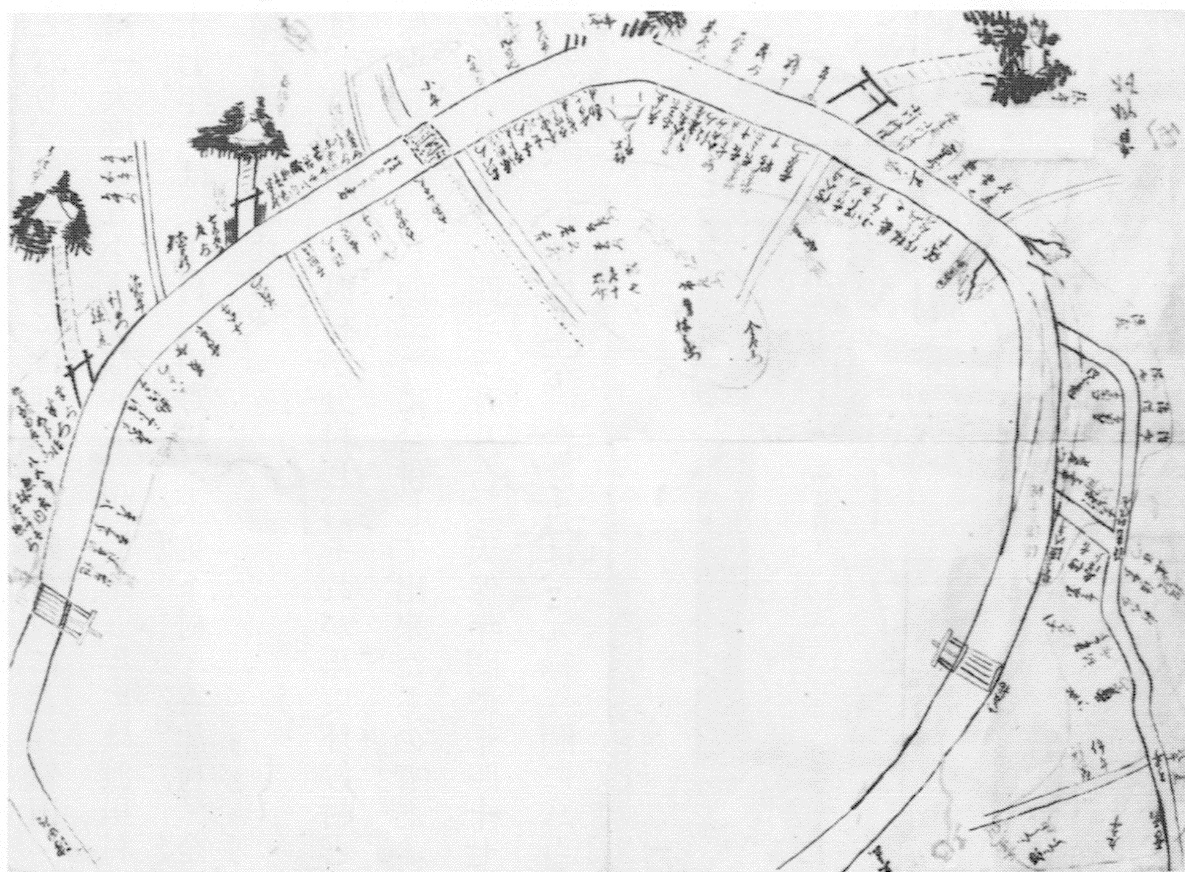

天保期青柳村絵図(彰考館所蔵)

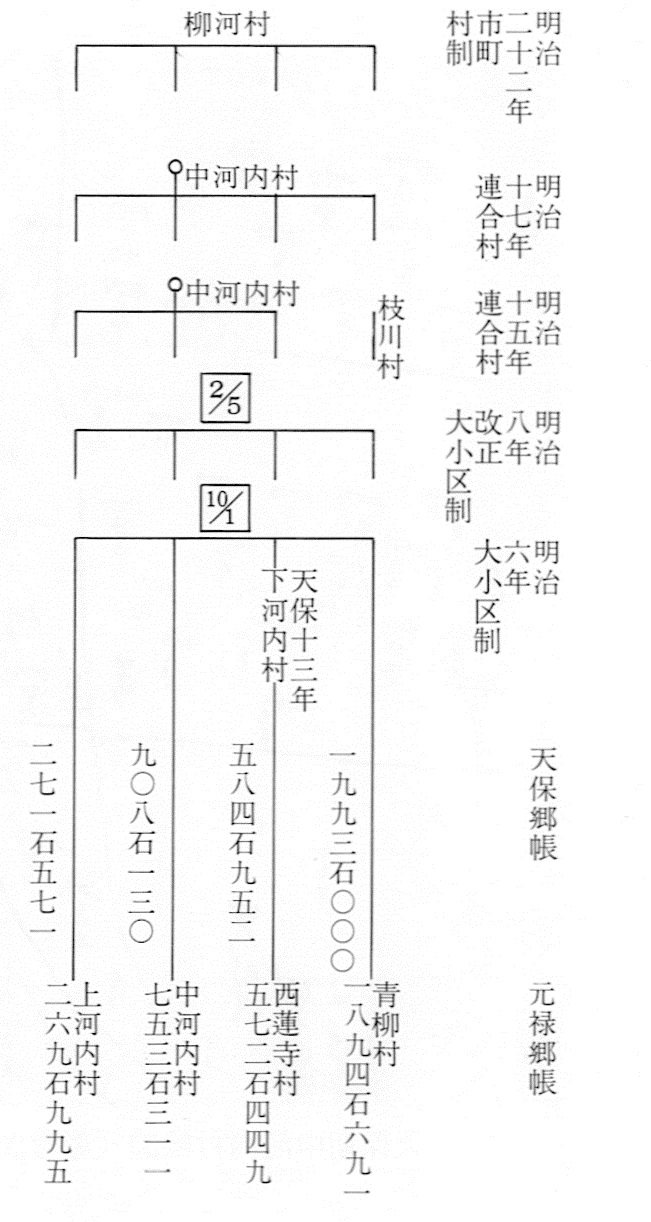

青柳村は、「弘安太田文」に「青柳十町」とある古い村落である。元禄年間には千八百九十四石六斗九升一合、天保年間は千九百九十三石の村高があり、戸数は一三七あった。明治六年には、上河内村、中河内村、下河内村、田谷(たや)村、上国井村、下国井村そして現在の那珂(なか)町内の戸村(とむら)の八村で第十大区第一小区を、同八年には那珂町内の中台(なかだい)村・後台(ごだい)村・菅谷(すがや)村と第二大区第三小区を構成した。明治十五年には、現在の勝田市内の枝川(えだがわ)村と連合村になり、同十七年には上河内村、中河内村、下河内村と現在の那珂町内豊喰(とよばみ)新田・東木倉村、西木倉村・中台村の八村で中河内村連合村になる。

西蓮寺(さいれんじ)村は、元禄年間には五百七十二石四斗四升九合、天保年間には五百八十四石九斗五升二合の村高があり、戸数は五一で、天保十三年(一八四二)に下河内村と改め、明治六年と八年は青柳村と同じ、第十大区第一小区、第二大区第五小区であった。明治十五年には、上河内村、中河内村や田谷村と中河内村連合村となり、明治十七年には田谷村を分離し青柳村などを編入した。なお、下河内村は、昭和三十年四月一日の水戸市合併で大字を廃止し、町名を称するにあたり、柳河町と改めた。

中河内村は、古代の常陸国那珂郡河内郷の本郷地で、元禄年間には七百五十三石三斗一升一合、天保年間には九百八石一斗三升の村高があり、戸数は八四であった。

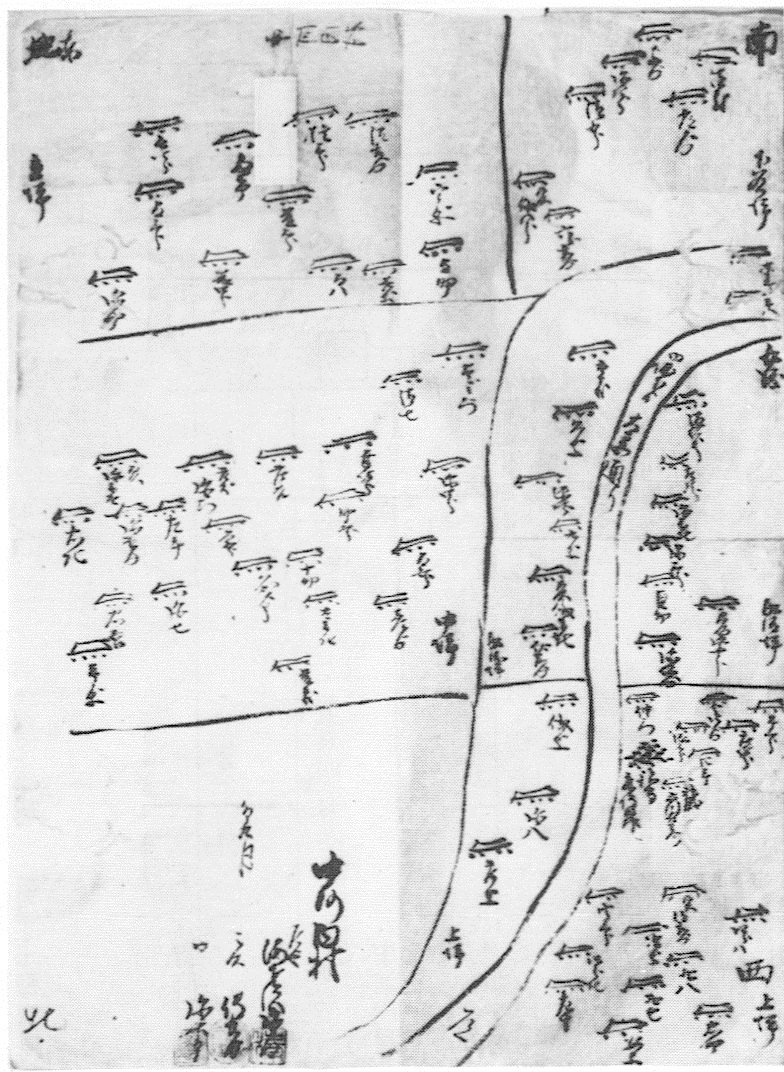

天保期下河内村絵図(彰考館所蔵)

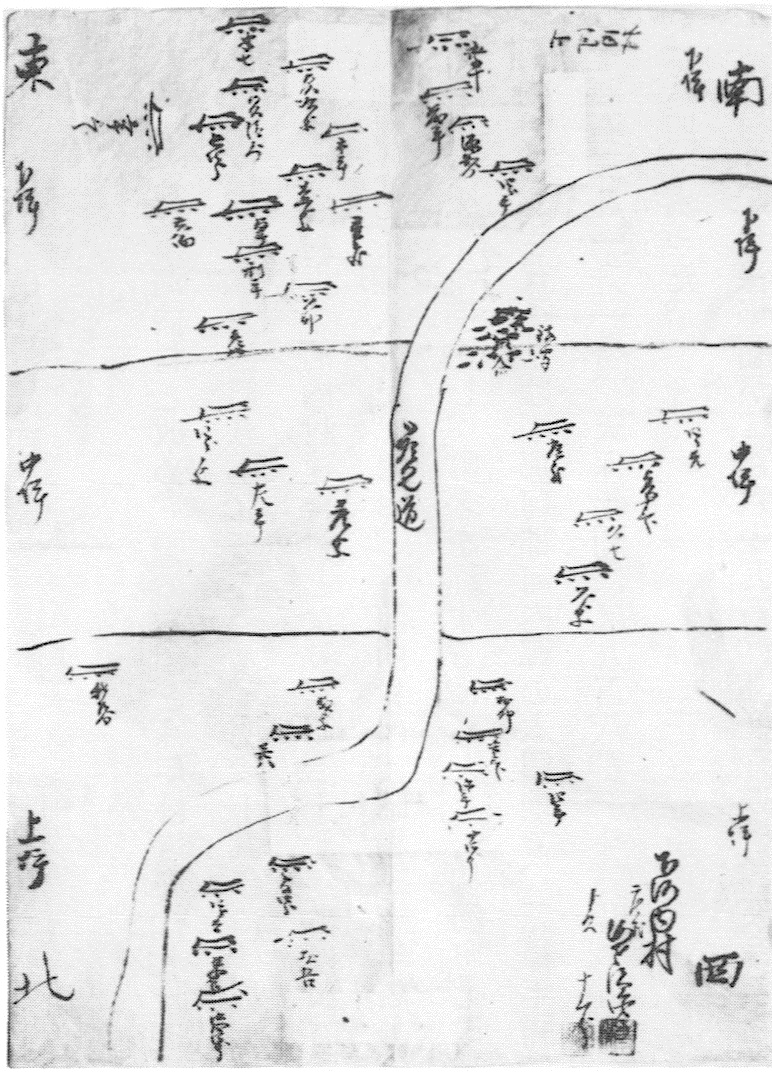

天保期中河内村絵図(彰考館所蔵)

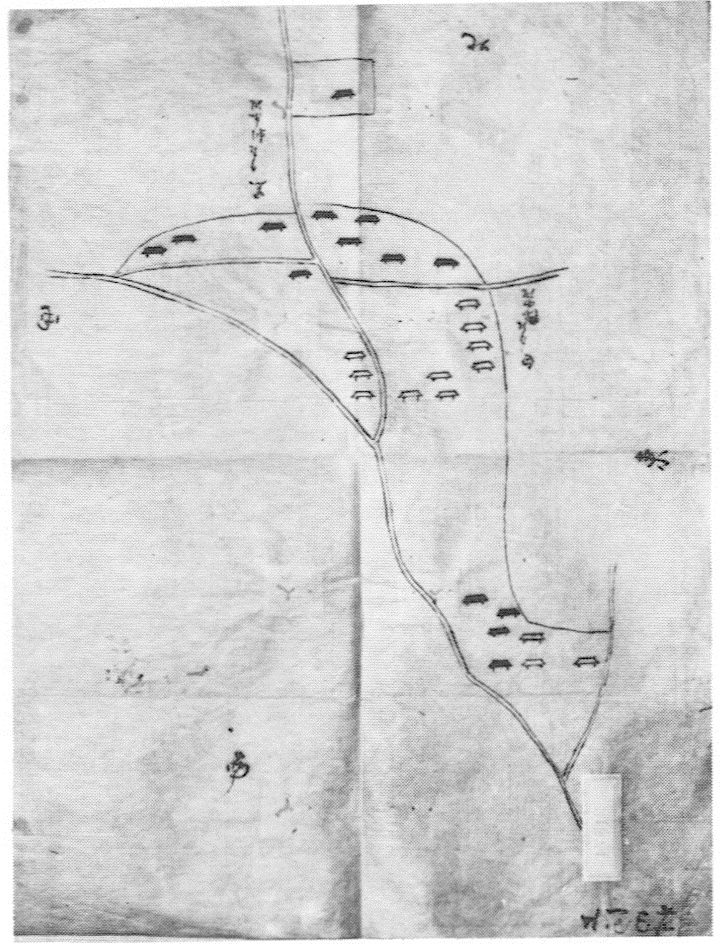

天保期上河内村絵図(彰考館所蔵)

図

| 柳河地区 町名と戸数 | ||

| (昭和34年7月1日) | ||

| 地区・町名 | 戸数 | |

| 柳河 | 柳河町 | 82 |

| 青柳町 | 317 | |

| 中河内町 | 153 | |

| 上河内町 | 58 | |

| 計 | 610 | |

上河内村は、元禄年間が二百六十九石九斗九升五合、天保年間が二百七十一石五斗七升一合の村高で、戸数二七あった。なお、この村には、石田三成の家臣である藤林三右衛門による文禄三年(一五九四)十一月二十日の「常陸国那賀郡内上河内村御検地帳」が現存し、百九十五石四合の村高と農民八七が登録されている。上河内村、中河内村の明治時代の行政変遷は、下河内村の場合と同じであった。