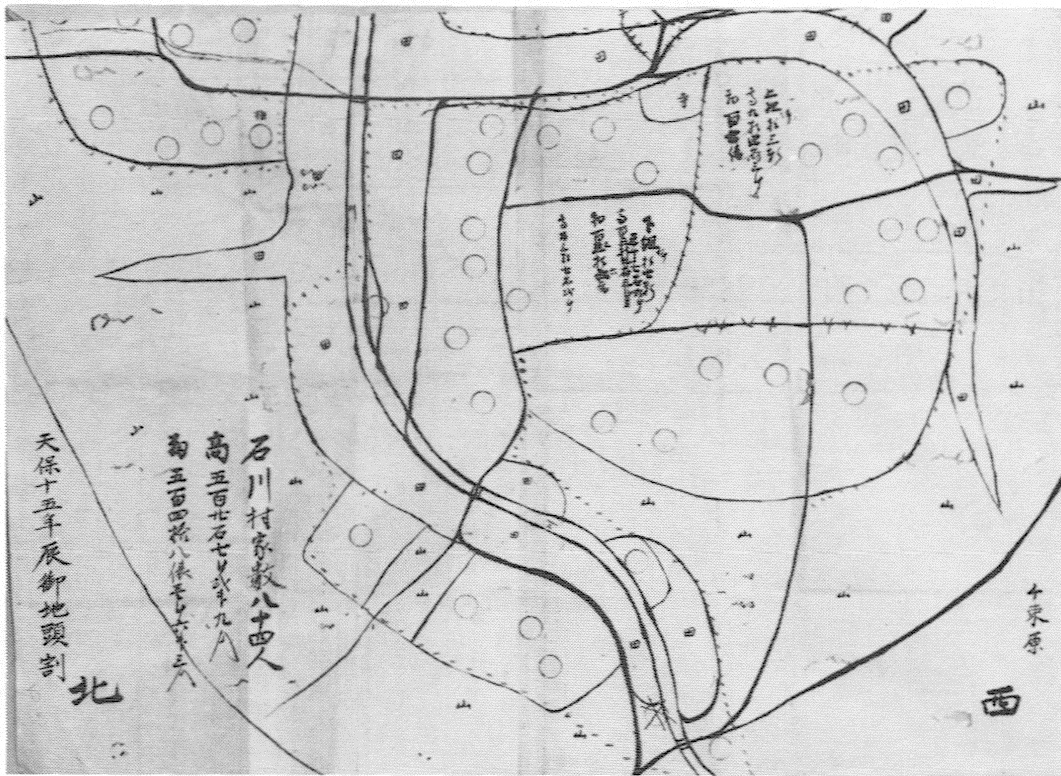

天保期石川村絵図(市内,郡司彝倫氏所蔵)

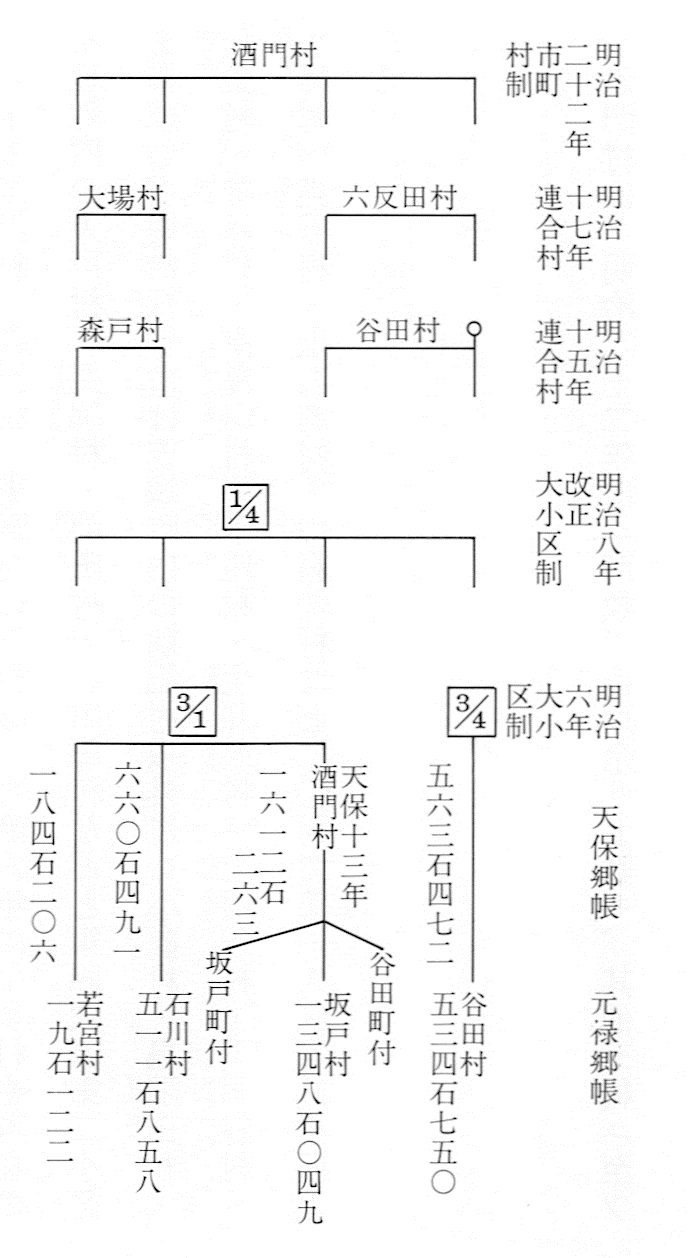

図

| 酒門地区 町名と戸数 | ||

| (昭和34年7月1日) | ||

| 地区・町名 | 戸数 | |

| 酒門 | 元石川町 | 152 |

| 谷田町 | 56 | |

| 酒門町 | 455 | |

| 計 | 663 | |

谷田村は、吉田薬王院文書「暦応三年(一三四〇)恒富村公田注文(写)」に「矢田公田一町一段」とあり、元禄年間に五百三十四石七斗五升、天保年間に五百六十三石四斗七升二合の村高があり、戸数は三六あった。明治六年には、中大野村・圷大野村・東大野村・西大野村・渋井村・吉沼村・細谷村の一部、現在の常澄村内の六反田村・下大野村・平戸村など一一村で第三大区第四小区となる。明治八年には、前記吉田村と同じ第一大区第四小区に属し、明治十五年には酒門村、現在の常澄村内の六反田村と谷田村連合村となり、明治十七年には前記以外に茨城町内の東前村・大串村・栗崎村を加えて、六反田村連合村となった。

酒門村は、吉田薬王院文書「安貞二年(一二二八)田検注百姓名并目録事」に「酒戸郷」とあり、「元禄郷帳」には「坂戸村千三百四十八石四升九合」とある。天保年間に谷田町付、坂戸町付を編し、村高は千六十二石二斗六升三合となり、同十三年(一八四二)酒門村と改称した。明治六年には吉田村と同じ第三大区第一小区、そののちは谷田村と同じく明治八年に第一大区第四小区、明治十五年は谷田村連合村、明治十七年には六反田村連合村に入っている。

石川村は、享保初年には原石川と呼ばれたが、吉田薬王院「暦応三年(一三四〇)恒富村公田注文(写)」に「石河公田四町」とある。元禄年間に五百十一石八斗五升八合、天保年間に六百六十石四斗九升一合の村高があり、八〇の戸数があった。明治六年には第三大区第一小区、同八年には第一大区第四小区と酒門村と同じであった。ただ、明治十五年、若宮村・茨城町内の森戸村・下大野村・秋成新田と五村で森戸村連合村となり、明治十七年には大場村も加わって大場村連合村となった。