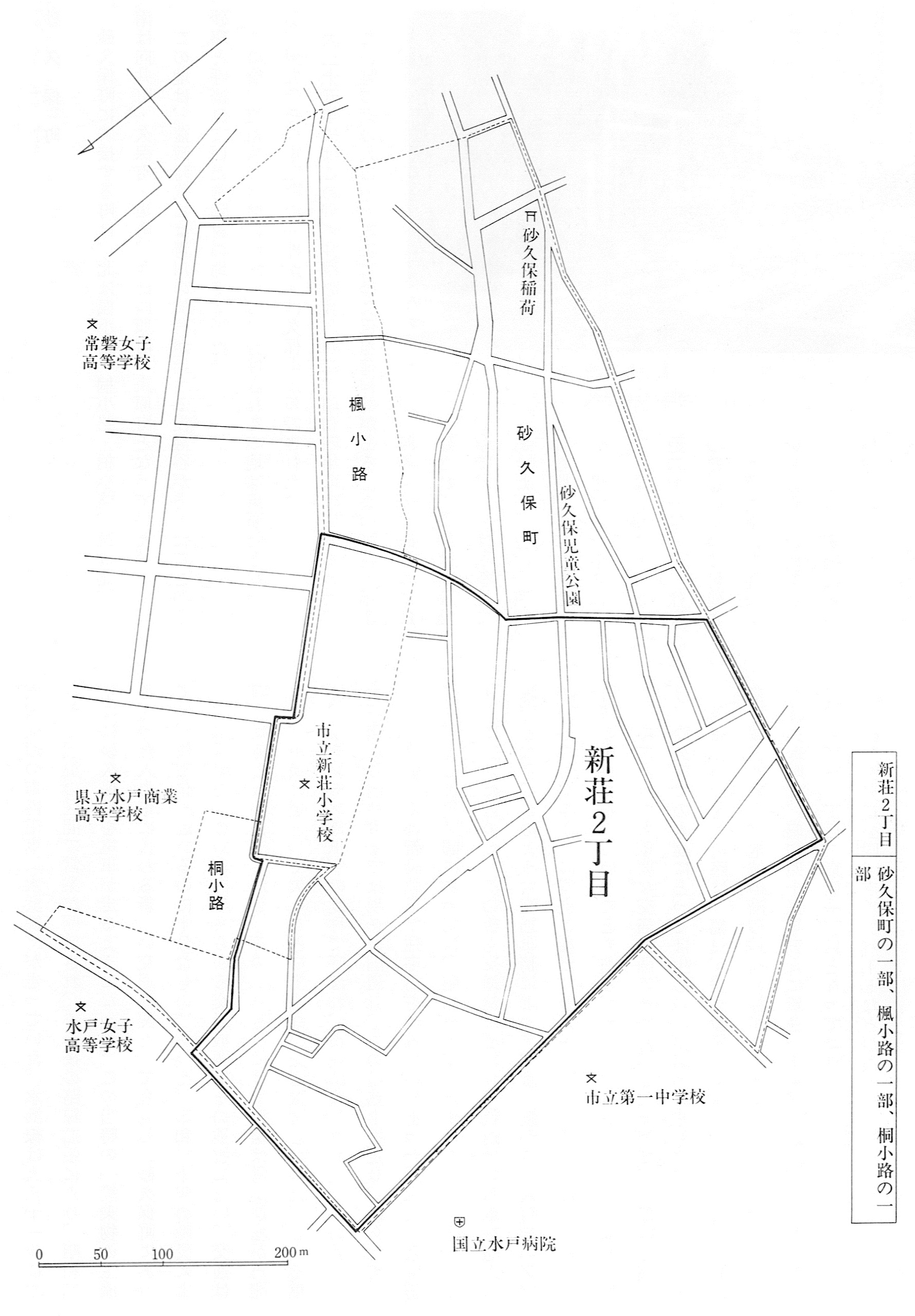

新荘二丁目

砂久保町(すなくぼちょう)

砂久保町に隣接する町は、北は楓小路・桐小路・柏小路、東は北町、南は向井町・久保町・東町、西は西原町・東原町となっていた。

この地は、藩政時代には青川の流れが始まる浸蝕谷があったことから砂窪と呼ばれていた常葉村の地であった。

その後、昭和八年常磐村が水戸市に合併されこの地は東原町となったが、翌九年その東原町の一部から砂久保町が新設された。

大正十五年にはこの町に井戸の数が四二、昭和四年には四六あった。

この町の東の入口のところに砂久保稲荷神社がある。この稲荷は延享四年(一七四七)に創建され、祭神は倉稲魂命で、初めは私祭社であったが、明治十四年、神社明細帳に登載された。昭和二十年の戦災で社殿は焼失したが、翌二十一年一月、住民の熱意によって再建された。例祭は二月初午の日に行なわれている。

この町は東西に細長い窪地になっていて、その中央部をかつては茨城交通の市内電車(水浜線)が走っていた。水浜線は大正十一年に水戸から磯浜の区間で営業が開始され、その後の路線拡張により、昭和二年には砂久保町を電車が走るようになった。この当時の一般乗物の主流であった人力車に代わる新しい交通機関として登場し、砂久保町にあっては、住宅化を進めるのに十分なものであった。昭和二十年の戦災により、水浜線をはじめ市内のあらゆる交通機関はその被害にあい、交通は麻痺状態となった。しかし、その二カ月後には水浜線は営業運転が再開され、市民の足として欠くことの出来ない交通機関となった。この電車は、〝チンチン電車〟の愛称で呼ばれ、市民に親しまれた。この軌道は、水戸駅から向井町までは現在の国道五〇号の道路上を走り、砂久保町から上水戸駅までは新設軌道で住宅街を走るものであった。水浜線と国道五〇号との併用区間にあっては、昭和三十四年に車道の幅員を一二メートルに広げたものの、その後も交通量が激増し、軌道は自動車交通上の障害となり、このような交通事情によって、水戸駅から上水戸駅の区間は、昭和四十年六月に廃止された。砂久保町にとって水浜線は、細長い町域の中央を走っていたこともあり、市内がバス交通によって発展していく中にあっても重要な交通機関であった。したがって、水浜線の廃止は、砂久保町の人達にとっては生活の足が奪われるものであった。

現在この地区の街路は、幅員が狭く複雑である。また、ここは中心商業地域と新興住宅地域の漸移地帯の様子を示している。

砂久保町は、昭和四十三年五月に新荘一丁目、新荘二丁目、新荘三丁目、大工町二丁目、東原一丁目となっており、この地には砂久保稲荷神社、砂久保児童公園、市営アパートなどがある。

旧砂久保町 砂久保稲荷付近 左側は旧水浜線の軌道敷