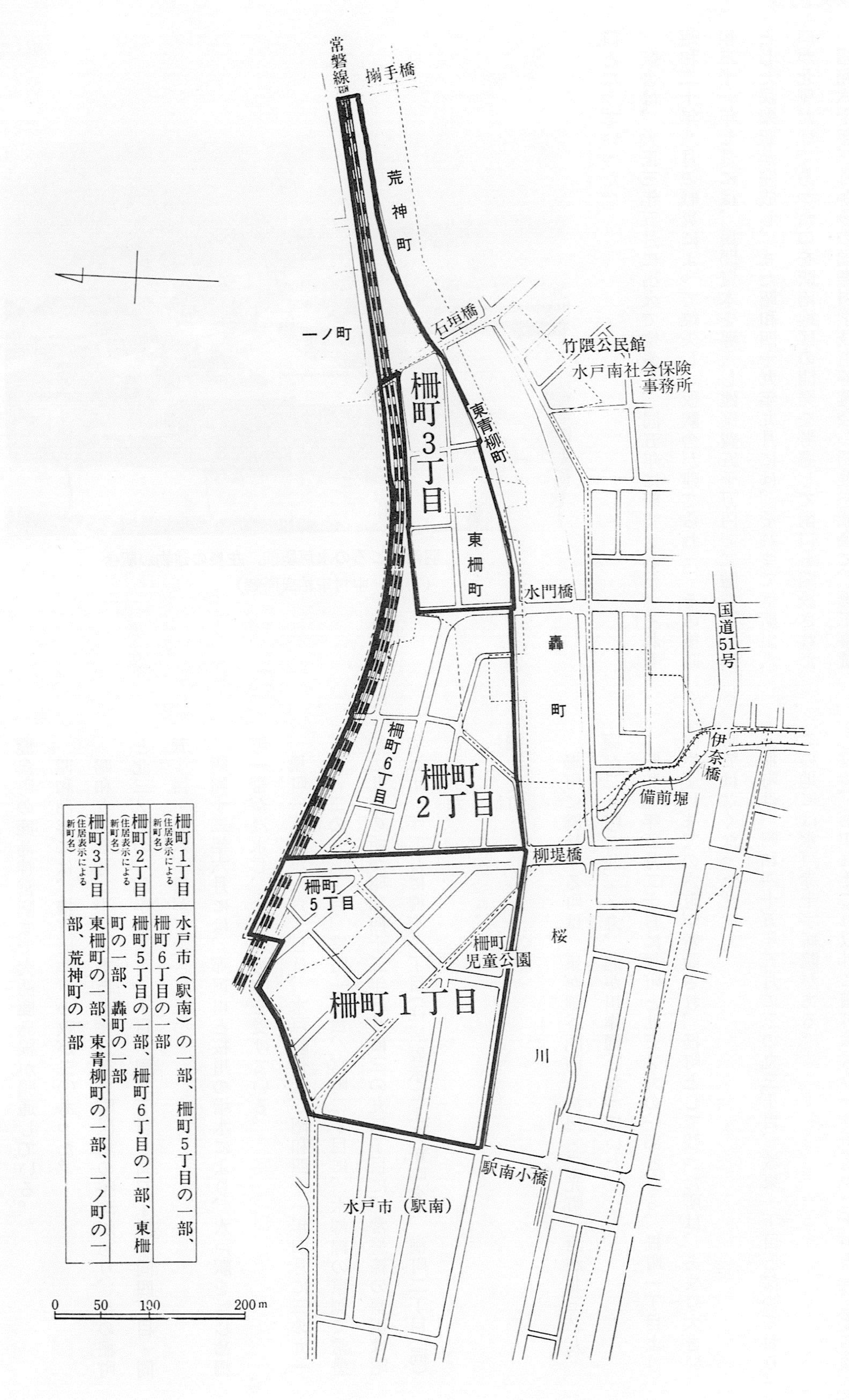

柵町一・二・三丁目(住居表示による新町名)

東柵町(ひがしさくまち)

東柵町は、旧藩時代には浄光寺門の東側の地区を称した。元禄や天保時代の城下図を見ると、東柵町一帯は一千石内外の武家屋敷が配置されていた。この東柵町は、明治以後に柵町五丁目、同六丁目、明星町、三光町、青柳町(後の東青柳町)を分離し、縮少している。

明治六年には第一大区第三小区に、同八年には第一大区第二小区に、同十五年には十軒町連合村に、同十七年には下市連合村に、同二十二年には水戸市東柵町となった。

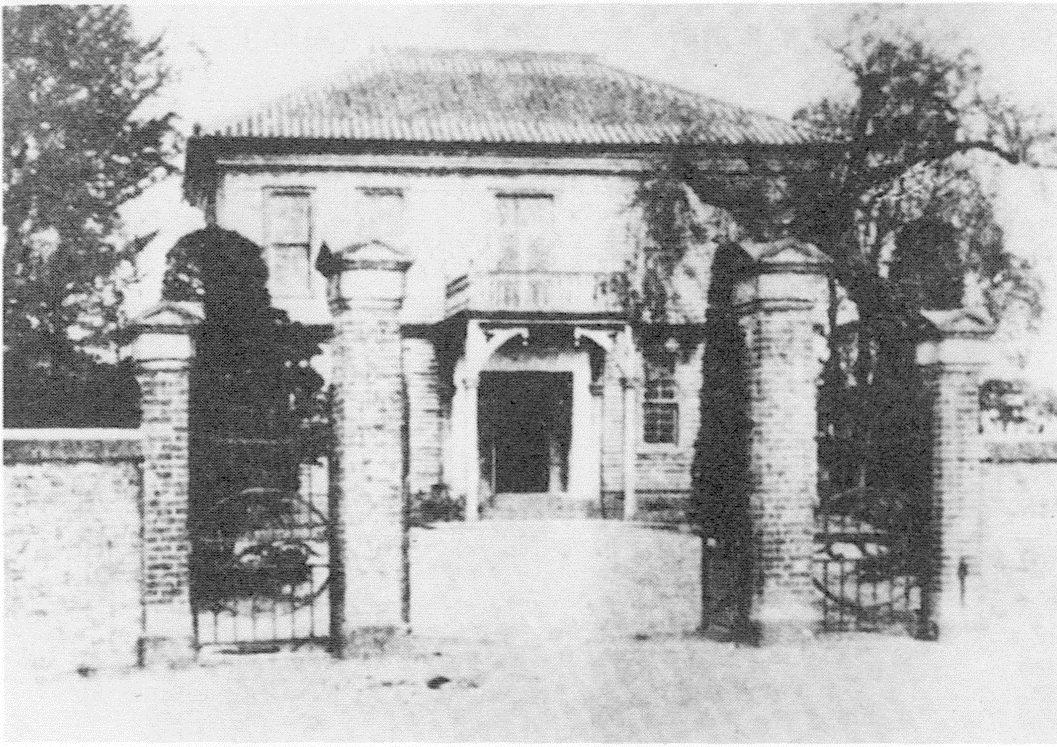

明治二十年には元白銀町からこの町に東茨城郡役所が移転してきた。そこは、家老鈴木石見守の屋敷地であったのを下市有志が郡役所誘致のため購入し寄附したものであった。郡役所は、大正十二年三月の郡制廃止により閉鎖されるまでここにあった。

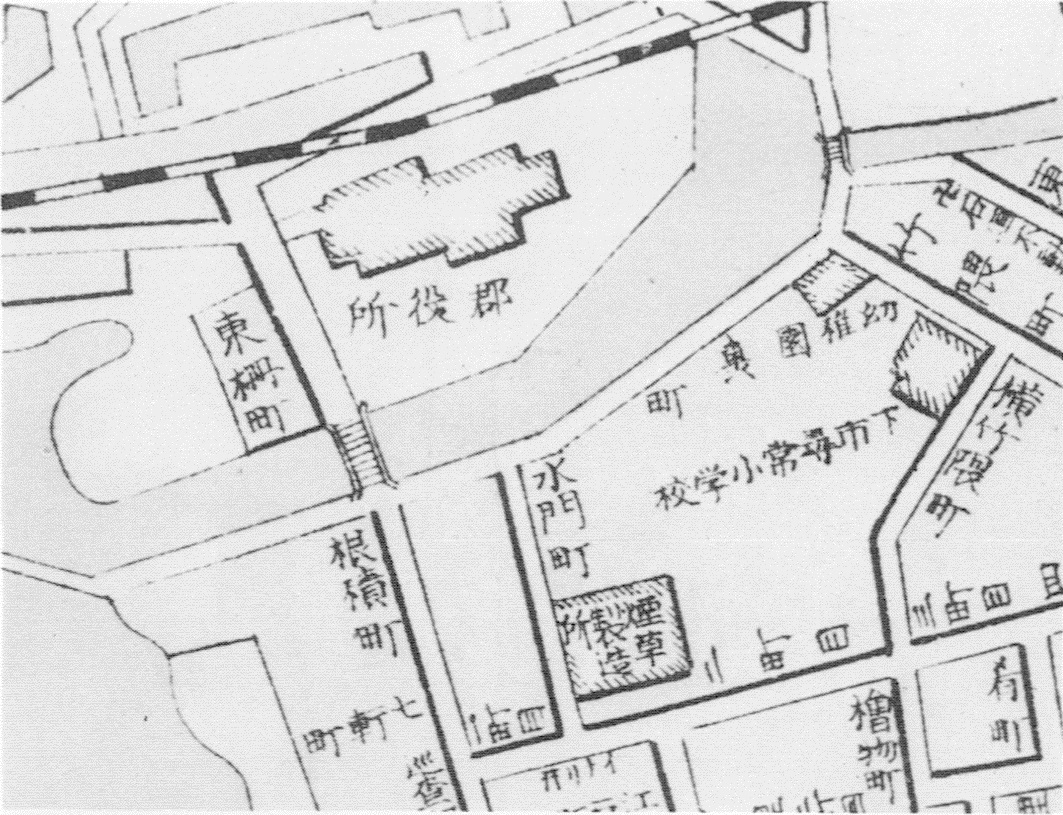

明治42年の東柵町

東茨城郡役所(明治40年特別大演習写真帖より)

また東柵町には、水戸と大洗間を結ぶ水浜線の東柵町停留所があった。水浜線は、大正十一年十二月二十八日に材木町と磯浜間が営業を開始し、翌年七月一日材木町から根積町間、同十一月五日には根積町と東柵町間、大正十三年七月二十二日に南町まで運転を開始した。その後市内では、大正十四年一月に大工町広小路、昭和二年には谷中、翌三年七月十日には袴塚まで開通して完成した。このように数次にわたる路線拡張により水戸駅を中心に西は上水戸駅まで三・六キロ、東は大洗駅まで十四・四キロ、延長十八キロとなった。水浜線は市民の足として欠かせない交通機関であるばかりでなく、水戸と大洗間は夏には磯浜・大貫等への海水浴客の輸送に活躍し、観光地大洗の名を高め、市内電車の性格を持つと共に、路線住民の水戸への交流、観光地大洗への観光客輸送を主とした路線であった。しかし、バス路線の拡張・発展により、利用客が次第に減り、昭和四十一年五月三十一日限りで廃止された。なお、下市には、水戸駅前・柵町・中学校下・東柵町・本一町目・本三町目・本五町目・浜田の各停留所があり利用されていた。

東柵町に隣接する町は、東は東青柳町、南は轟町、西は柵町六丁目、北は常磐線を挾んで明星町であった。

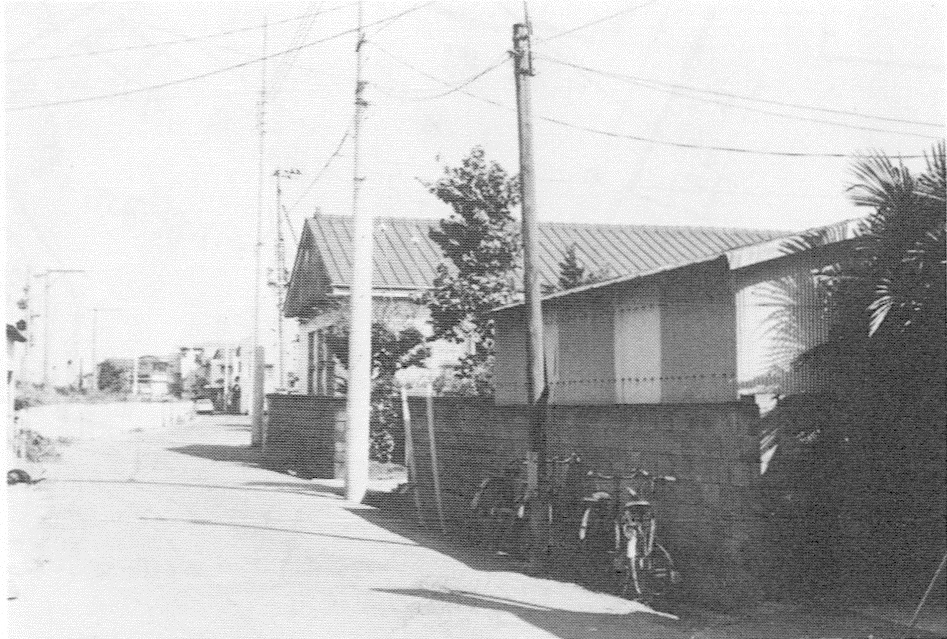

旧東柵町 郡役所のあった所(柵町3丁目)

東柵町は、昭和五十一年二月に柵町二丁目(住居表示による新町名)、柵町三丁目(同)、柳町一丁目、柳町二丁目となっており、もと郡役所のあった所には昭和五十八年まで茨城県水戸地区農業改良普及所があった。

東青柳町(ひがしあおやぎちょう)

この地はもとは東柵町に属し、北側は水戸藩家老の鈴木石見守の屋敷跡で、南側は桜川に通じる湿地帯であり、明治の終わり頃には、常磐線近くの土手跡には松の木などがあった。この一帯は、その後官有地になっていたのを本二町目の青柳縫男が払下げを受けて水田や畑地として耕作していたが、その子の幸太郎がこれを整備して住宅地として開いた。

昭和九年五月二十日の町名改称で東柵町の一部から、青柳氏の姓をとって青柳町が新設された。

昭和三十年四月一日に那珂郡柳河村大字青柳が水戸市に合併して青柳町となったため、旧市内のこの青柳町は東青柳町と改称された。

東青柳町は、北は常磐線に沿って明星町に、東は荒神町に、南は桜川を挾んで水門町に、西は東柵町に隣接していた。以前は、桜川に架かる水門橋と石垣橋の間には、昭和初期に建造された幸太郎橋があった。

東青柳町は、昭和五十一年二月に柵町三丁目(住居表示による新町名)、柳町二丁目となった。