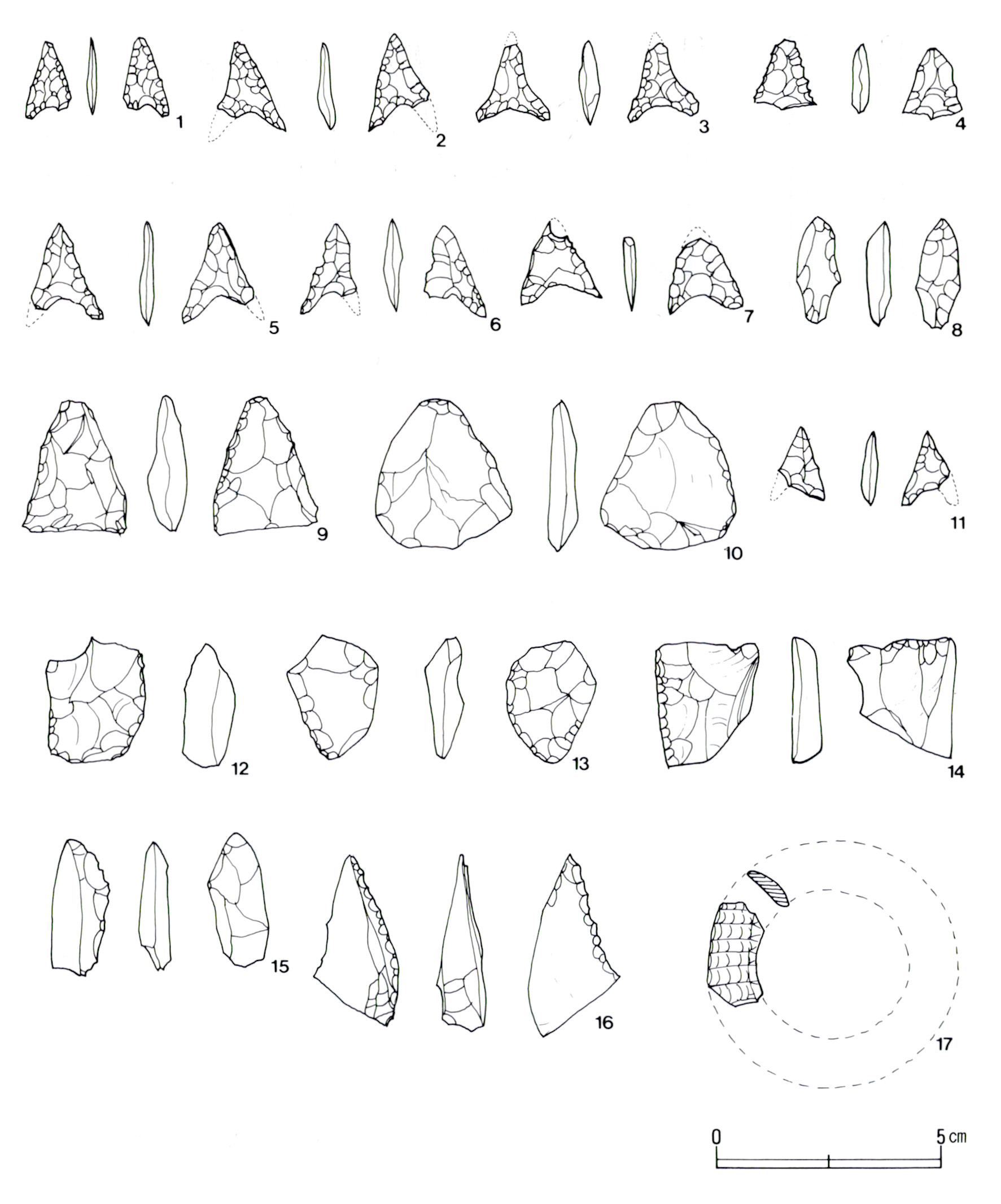

第21図 大串貝塚出土石器・貝輪実測図

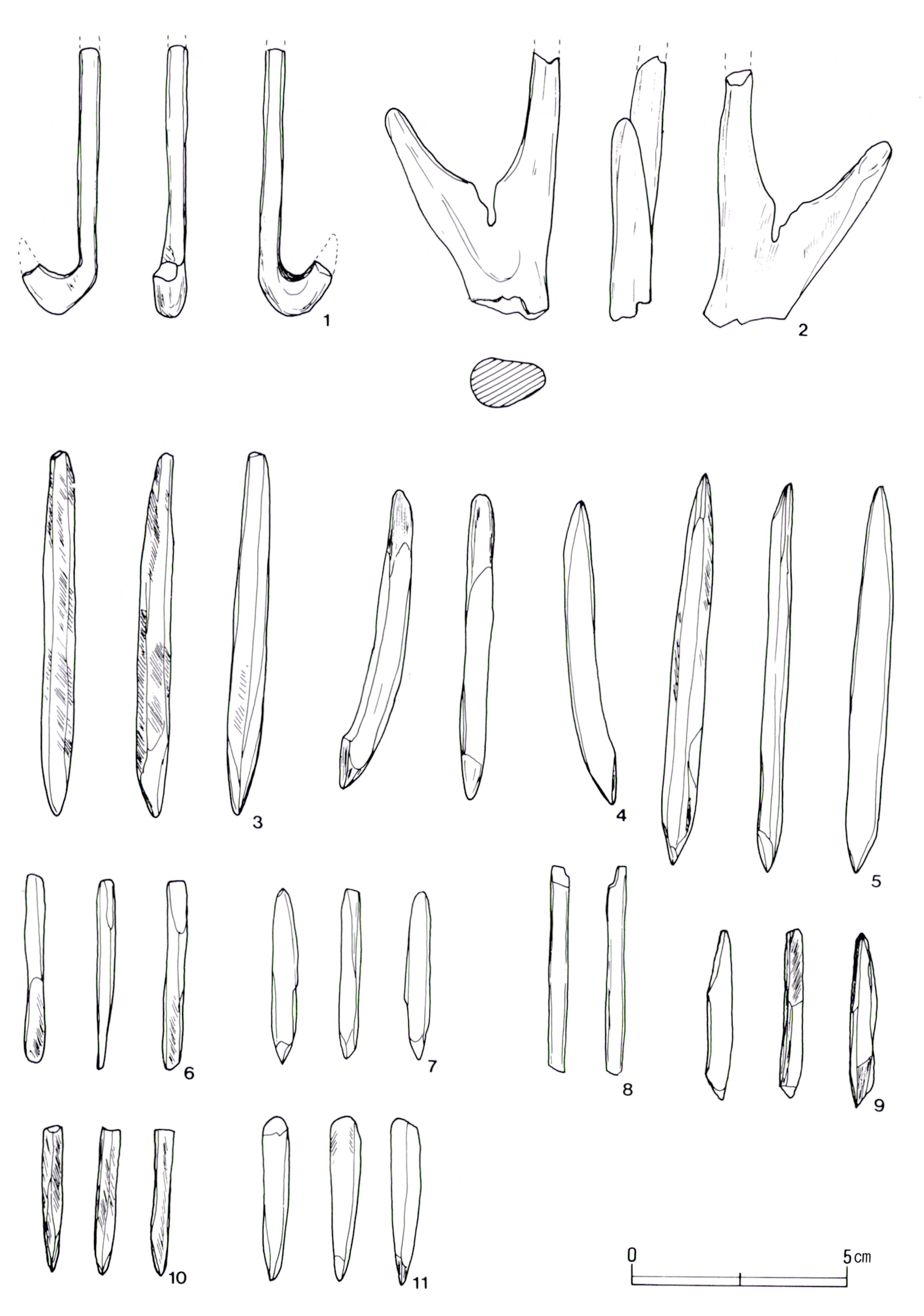

第22図 大串貝塚出土骨角器実測図

釣針 鹿角の叉状部を用いたものであり、先端部と結縄部(チモト)を欠失している。したがって鉤(アグ)の有無については明確ではない。全体として軸部は弯曲せず直接的であり、やや太めである。現存長6.2cm、軸幅5mmを測る。S26層出土。

釣針未製品 攪乱層から出土したものである。鹿角の叉状部を用いている。製法は削りではなく、砥ぐような形で成型していくものと思われる。現存長6.0cmを測る。

刺突具 第22図3~11。3は鹿骨利用。骨を縦割し、これを研磨して作ったものと思われる。全長8.4cm、軸幅8mmを測る。両端は研磨され、特に刺突部は鋭い。S29a層出土。4は鹿骨利用。骨を縱割し、さらに研磨して弯曲するように整形したものである。全面に削りおよび研磨痕が明瞭に認められる。S29a層出土。5は全長9.2cm、軸幅8mmを測り今回検出された刺突具中最大である。製作過程、材質は前者に同じ。S25層出土。6は鹿骨利用。両端を欠く、現存長4.4cm、軸幅約4mmを測る。2~4に対して小型である。S26層出土。7は定形の小型刺突具。鹿角利用。縱割面を残し先端部のみ研磨する。S2・S17層出土。8は骨針と思われるが両端を欠くために不明。全体的に熱を受け黒ずんでいる。S29b層出土。現存長4.7cm、軸輻約4mm。9は小型刺突具。先端をやや欠くがほぼ完形に近い。縱割した骨に研磨を施して作出しているが自然の割裂面を残している。西壁セクション面より検出。10は一端を欠くが完形に近いものと思われる。鹿骨を利用したものであり、きれいに研磨されている。S23層より出土。11は完形の小型刺突具である。先端を研磨して鋭利に作出する。その他の部分では自然面が残される。S25層出土。

貝輪 第21図17に示す。ベンケイガイを用いている。内外面ともきれいに研磨されている。現存する部分は全体の6分の1程度であり僅かである。復元計測では直径約5.6cm、内径3.4~3.5cmである。S25層出土。

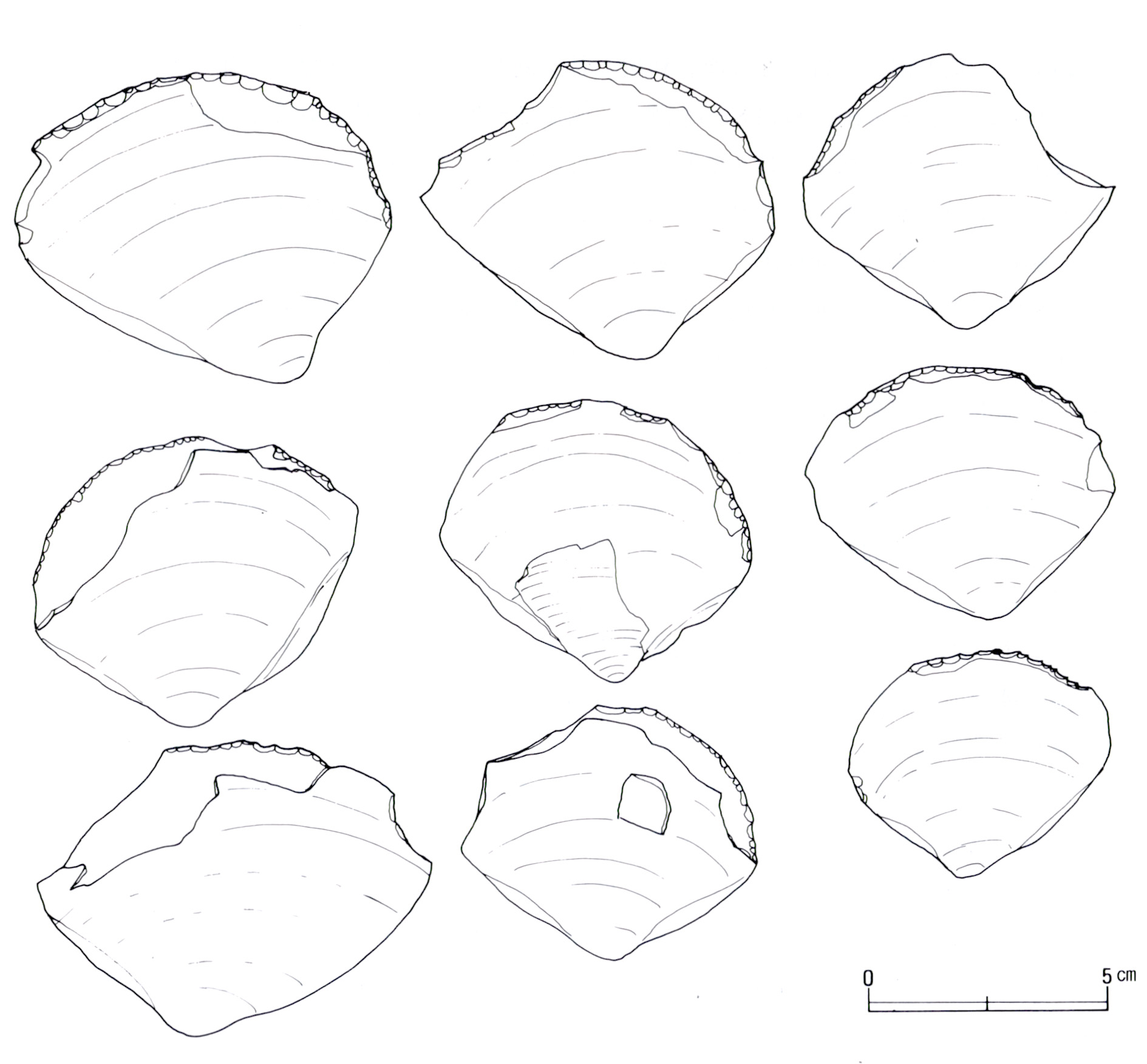

貝刃 検出された点数は44点である。層位はS1層から2点、S2層から1点、S9~S15層から9点、S17層から1点、S18・S19層から1点、S20・S21層から1点、S24層から5点、S25層から5点、S26層から1点、S29a層から1点、S29層から1点である。その他は攪乱層あるいは自然遺物洗浄申の発見であるために出土層位を特定できなかったものである。実測図1はS29a層、2・5はS1層、3・4・9はS24層、6はS9~S15層、7はS29層、8はS26層から出土したものである。貝刃は各層に普遍的に認められているが、とりわけ魚骨の出土量の顕著な層中に多く含まれている。概して大型のハマグリを用いている。出土数44点のうちハマグリを用いたものが43点を占める。

第23図 大串貝塚出土貝刃実測図

脱稿後、未洗浄の第12層サンプルおよび貝層サンプルを再検討中に釣針、刺突具(ヤス類)、イタボガキ製の貝輪破片を検出した。未洗浄の第12層サンプルが若干あり、増加する可能性が残されている。別の機会に報告したい。

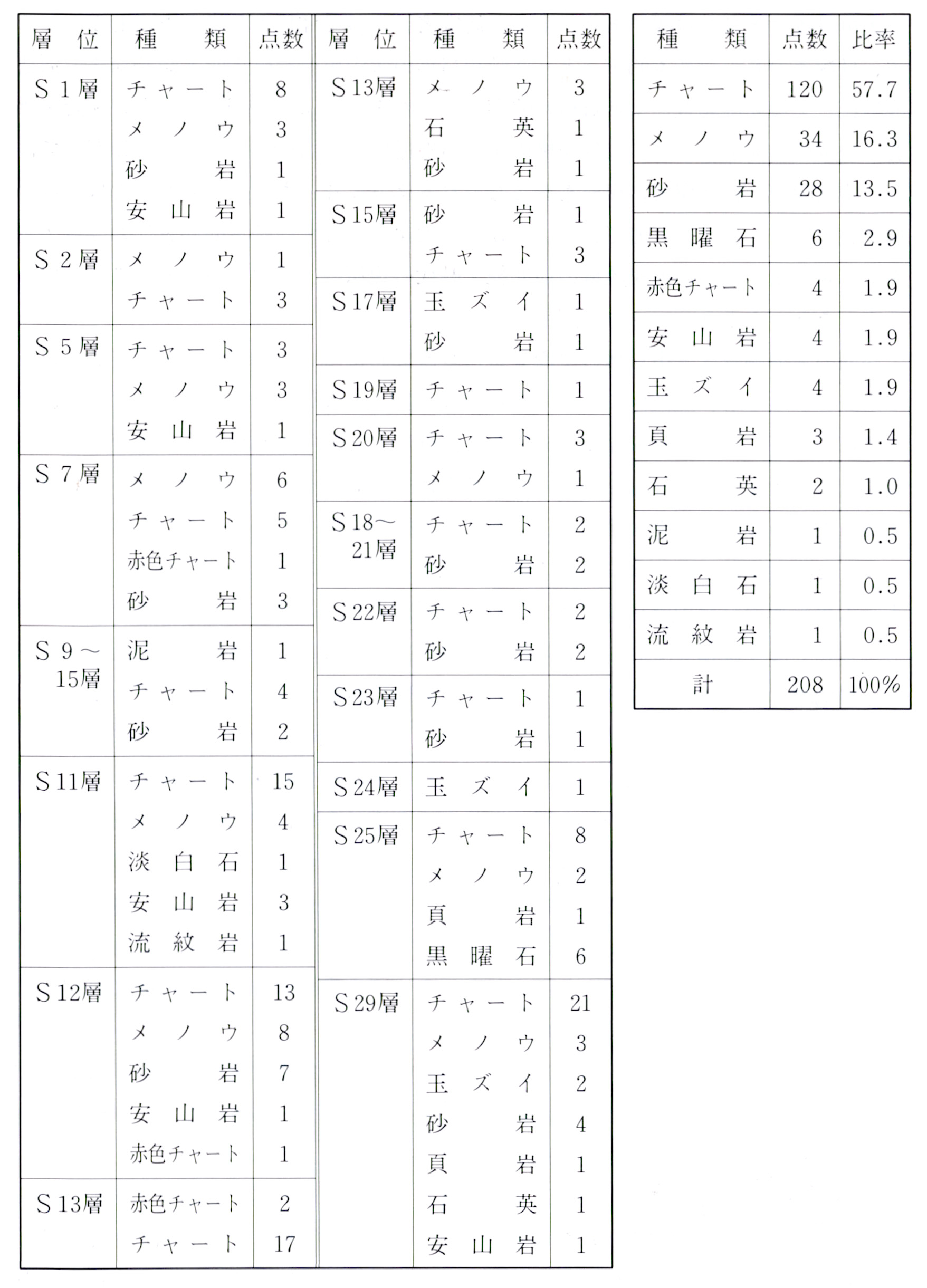

第3表 大串貝塚各層出土石材別一覧表(石器含む)