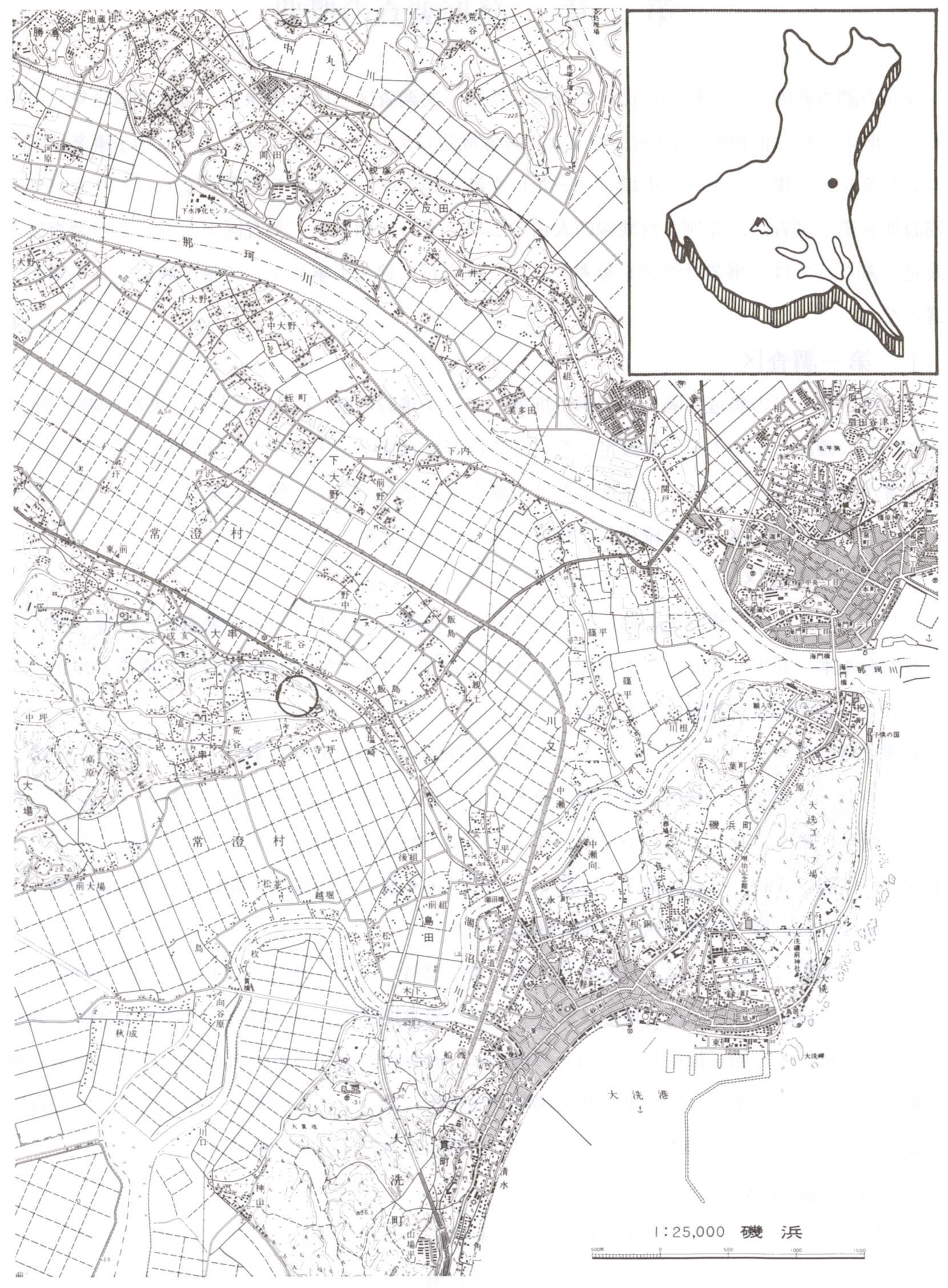

今回,確認調査の対象となった場所は,大串貝塚の所在する台地上,常澄中学校の西南側にあたる畑地で,一般には貝塚と区別して大串遺跡と呼んでいる.

遺跡の占地する水戸東南台地は,那珂川右岸に形成され,涸沼川との合流地点に向って発達し,先端部付近は標高18~15mを測る三角形状を呈する.東南に展開する沖積地は,標高2m前後の非常に広大な水田が続き,やがて涸沼川を介して大洗の洪積台地に至る.

一方,那珂川の左岸には,三反田の台地が河口方面に発達し,両台地間は那珂川の形成した肥沃な水田地帯となっている.

貝塚が形成された縄文時代前期の海進時の頃は,台地の近くまで海水の影響を受けた汽水域がみられ,各所にラグーンを形成していたことは確実である.水域にはスズキ・ボラ・クロダイ・ドチザメなどの魚類が棲息し,砂泥底のラグーンはヤマトシジミやイソシジミなどが繁殖する好条件を備えていたと思われる.また,台地の森林はイノシシをはじめシカ・タヌキ・テンなどの中形哺乳動物にとり絶好の住処であったにちがいない.

やがて時代が推移して本遺跡で発見した住居址(古墳時代前期)を営む頃になると,海退現象は一層すすみ那珂川流域の水戸市圷大野・同中大野遺跡の出土品が示すように,沖積低地の中でも標高4m程度の微高地は陸地化して居住環境が台地から低地に拡大するようになり,これにともなって水田農耕の基盤も次第に確立されてくる訳である.

大串遺跡を取り巻く自然的環境の一端は,かならずしも各時代により同一とはいえないが,大略以上のように想察できよう.

他方,考古学的環境に目を転ずると,本台地の先端部には数地点に貝塚が存在する.この貝塚の内容は再三にわたる報告があり,あらためて説明する必要がないまでによく知られている.しかし,台地上の常澄中学校敷地(昭和33年造成)内については不明な部分が多い.貝塚から若干離れた一角には,今回調査した古墳時代前期の集落(規模不明)や縄文時代後期の土壙が存在するし,さらには周溝墓,数基の古墳も散在している.こうした台地先端部のありかたは,対岸の三反田台地でも,縄文時代の貝塚,弥生時代の土壙墓,古墳,住居址などが存在し,すこぶる相似た面が窺われるのである.

第一図 大串遺跡付近地形図