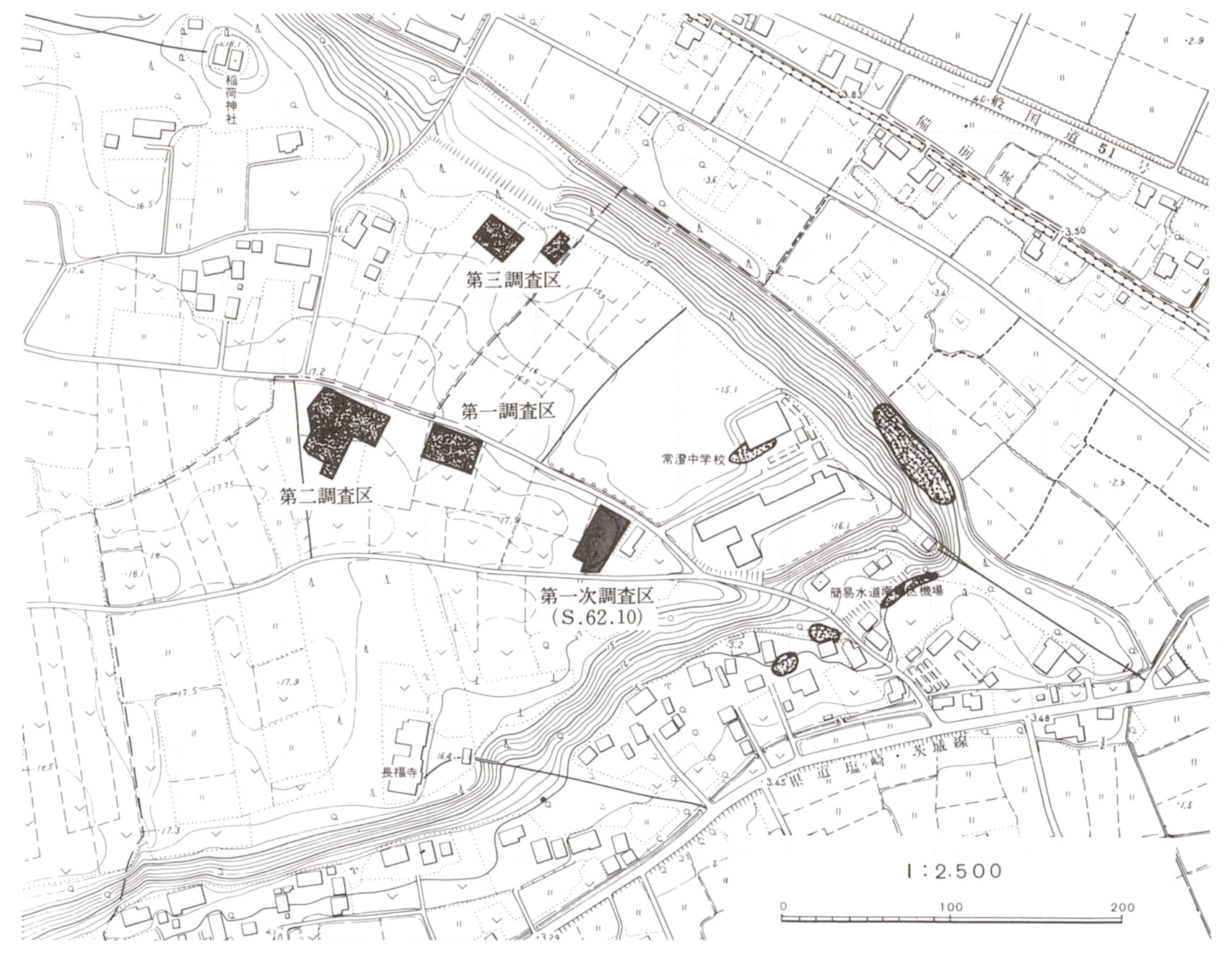

第二図 調査区配置図

1 第一調査区

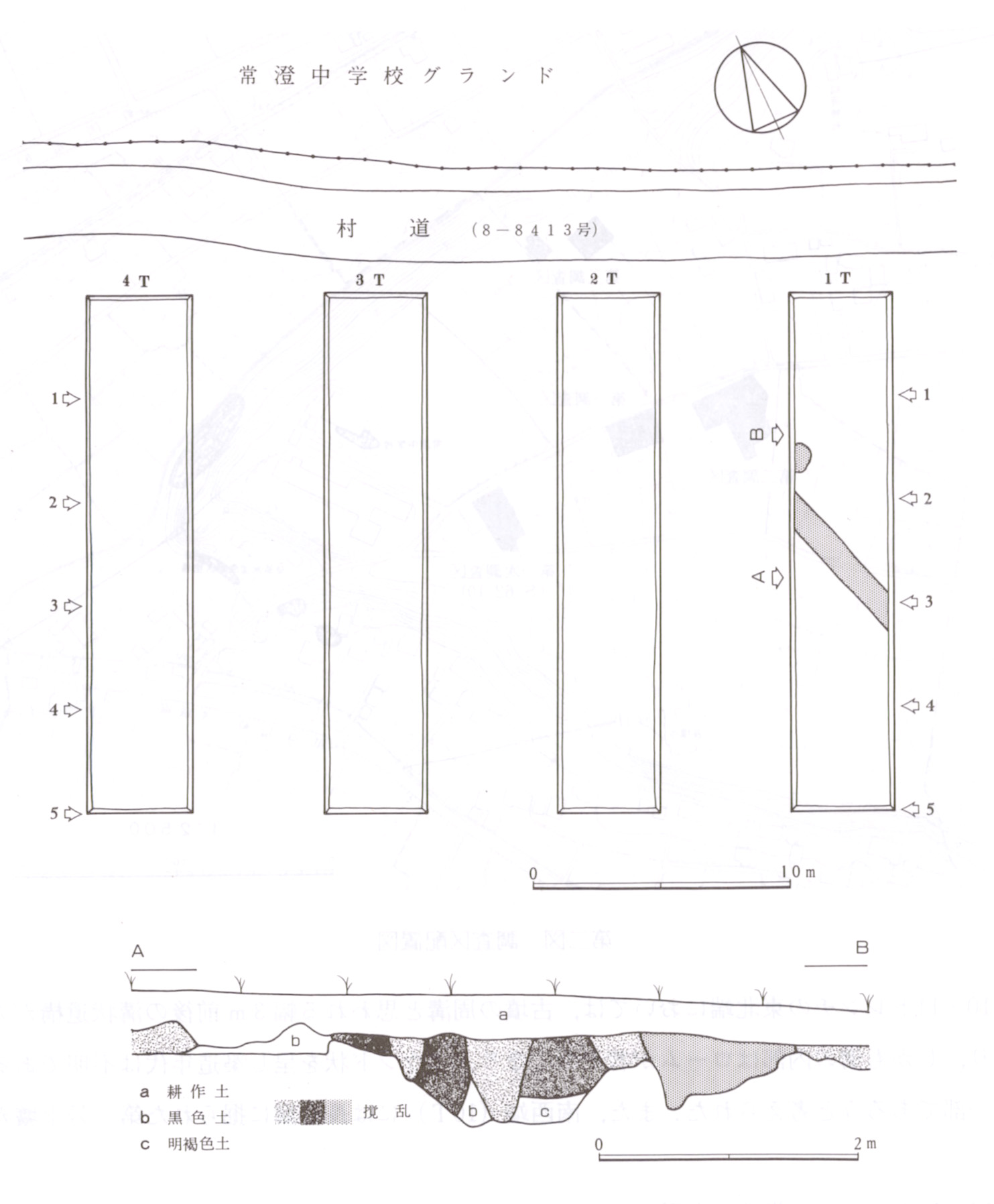

中学校グランドの農道を隔てた南側の畑地(プール建設場所)620m2である.東から幅4.0m,長さ20mの確認トレンチを4本設定した.ここは写真図版が示すように全面的にトレンチャーの撹乱溝が縦横に入っており,住居址または土壙などは発見できず,僅かに第10トレンチ内で幅1m,深さ40~50cmの溝1本を確認した程度であった.

第三図 第一調査区遺構分布図

2 第二調査区

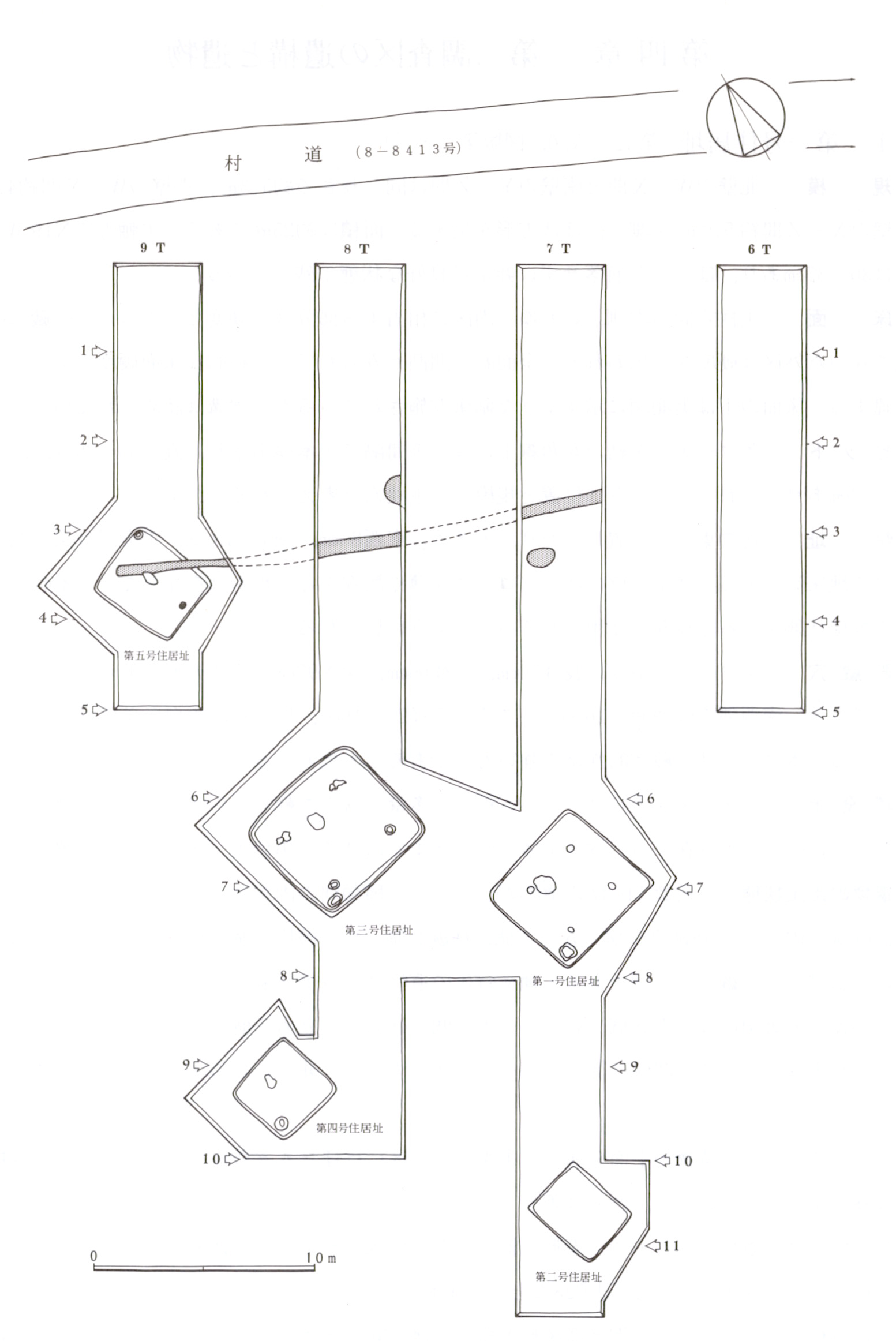

まちづくりセンター建設地の約1,000m2である.確認トレンチは,第一調査区と同様に幅4mのものを4本,(6T=20m,7T=48m,8T=40m,9T=20m)設定した.遺構が検出された場合は,その部分を拡張する方法をとった.

遺構が発見できたのは,第7~9トレンチ内で住居址と溝である.第7トレンチでは,中央より南側の7・8区と11・12区に各1軒,第8トレンチでも同じように,6~8区と9・10区に各1軒,西端の第9トレンチにおいては,4・5区に1軒のあわせて方形または長方形を呈する古墳時代の住居址5軒,それに第7~9トレンチの3・4区にほぼ東西方向に走行する幅60cm,深さ15cm前後の細い溝(時期不明)1本が確認された.

住居址の調査にあたっては,従来から終始一貫し堅持してきた方法,つまりすべての遺物は,原位置のまま柱状に残し,出土地点,床上レベルや表裏関係などを記録し,その出土状態を観察してから収納する方法を採用した.個々の遺物は,調査の時点でそれが可能なかぎり,遺棄(使用場所で置き去りにする)と廃棄(使用場所や他の所に棄てる)の状態が分離できるような資料の獲得につとめ,研究の基礎的データーとしても活用できるように配慮することとした.

第四図 第二調査区遺構分布図

3 第三調査区

中学校グランドの北端に近い,約600m2の範囲で,かつて墳丘らしきものが残存していたといわれる場所,いわゆる太古の広場である.まず古墳の所在を確認するために幅2.5mのトレンチ2本(10・11T)を設定し,さらにその北西側畑地(太古の広場)に幅4.0mのトレンチ3本(12~14T)を並列させた.各トレンチの長さは15~18mである.

第10・11トレンチの東北端においては,古墳の周溝と思われる輻3m前後の溝状遺構が方形にめぐり,しかも溝の内部はロームが若干高くなり,マウンド状を呈し築造年代は不明であるが方墳の一部であろうと考えられた.また,南西端(10T)には長方形に掘られた第一号土壙が存在する.

第12~14トレンチ一帯は,全面にトレンチャーの撹乱溝が走行し,ローム上面の撹乱も甚だしく遺構の検出が危ぶまれたけれども,幸い長方形の第二号土壙を発見調査することができた.この土壙群は形状と出土遺物を考えると,おそらく縄文時代の後期に構築されたものであろう.本遺跡の周辺には未確認のこうした種類の遺構がなお埋没している可能性も指摘できる.

以上のような調査を踏まえて確認・発掘した遺構は次の種類である.

住居址 古墳時代前期 5軒 土 壙 縄文時代後期 2基

古 墳 方墳(年代不明) 1基 溝状遺構 時期不明 2本