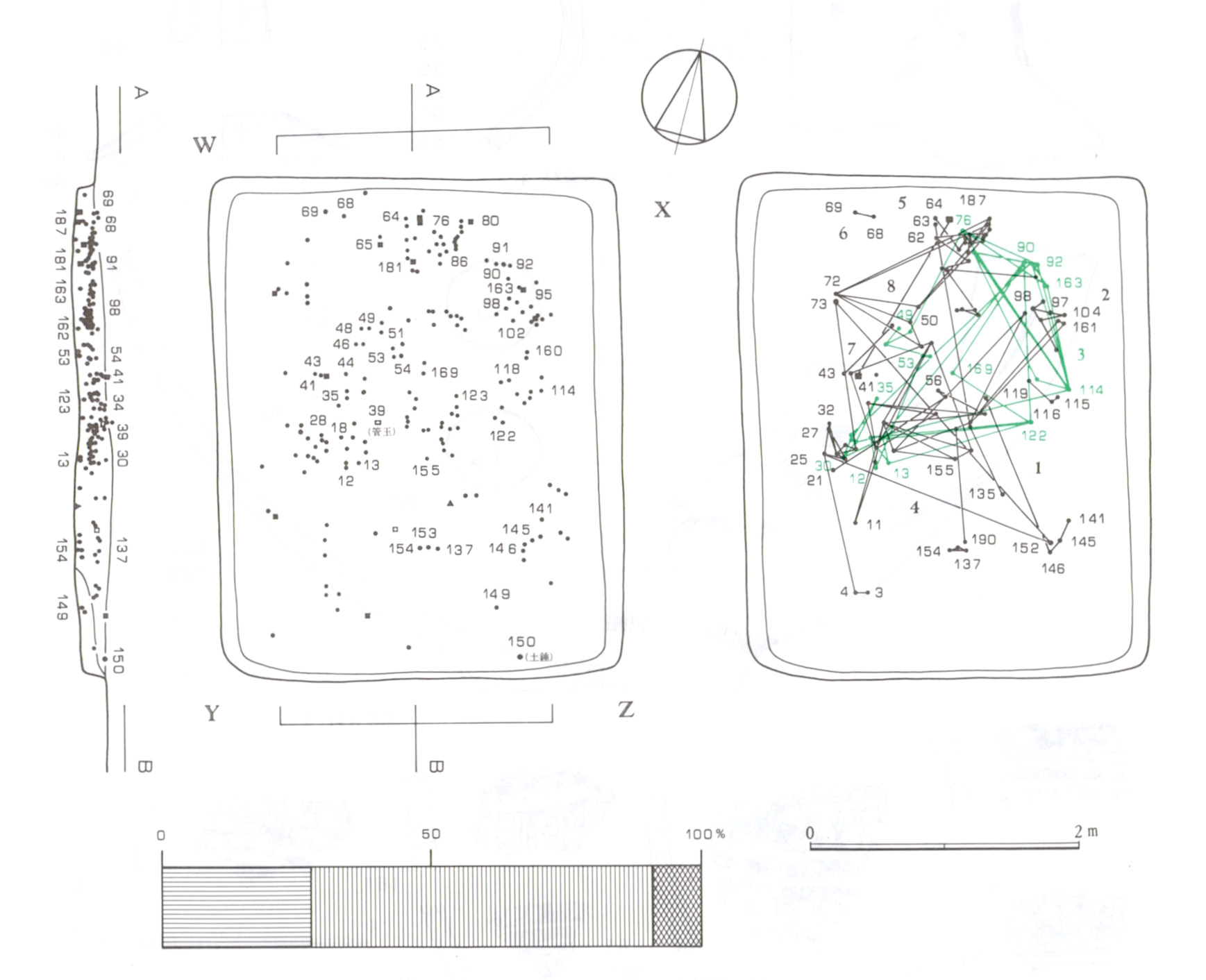

第九図 第二号住居址実測図・接合関係図

規模 北壁のW-X問は約2.9m,南壁のY-Z間は約2.8m,西壁のW-Y間は3.6m,東壁のX-Z間も同様の長さで,プランはほぼ長方形である.面積は約10m2,主軸(長軸)方位N15°W. 西壁はほぼ垂直に近い傾斜で立ち上がっているが,東壁の下端がはっきりつかめなかった.深さは各壁とも10~19cmであるが,東壁は比較的浅く,壁面はあまり良好とはいえない.

床面 全体的に軟らかであり,硬度2に相当する.

ピット・炉 址 床面とローム面を確認したが検出できなかった.

埋没土 黒色土が主体となり,ロームの小ブロックが所々にみられる.また南壁寄りにローム粒子を多量に含んだ黒褐色土が僅かに堆積する.

遺物の出土状態 本址の遺物は土器破片,その他を合せて190個である.これの平面分布のあり方をみると,竪穴のほぼ中央部(内区相当空間)北半に集中して存在する.一方,これを断

面図に投影すると,床面出土の遺物はほとんど皆無に近く,大部分は床面上10cm前後のレベルで出土していることがわかる.この状態は住居廃絶時に残された遺物ではなく,住居廃絶後,土砂を若干埋め戻した凹地に廃棄されたものである.そして,同一個体を含む多数の接合資料は,南北>東西を指向し,遺物全体が北壁方向から投棄された典型的な廃棄のパターンと理解できよう.

土器破片の表裏関係は,表53個(28%)+裏117個(63%)+立ち16個(9%)=186個(100%)となる.

接合資料は,同一個体の破片を器種別に整理すると,甕形土器1例,壷形土器3例,高坏形土器3例,縄文土器1例の合計8例となる.

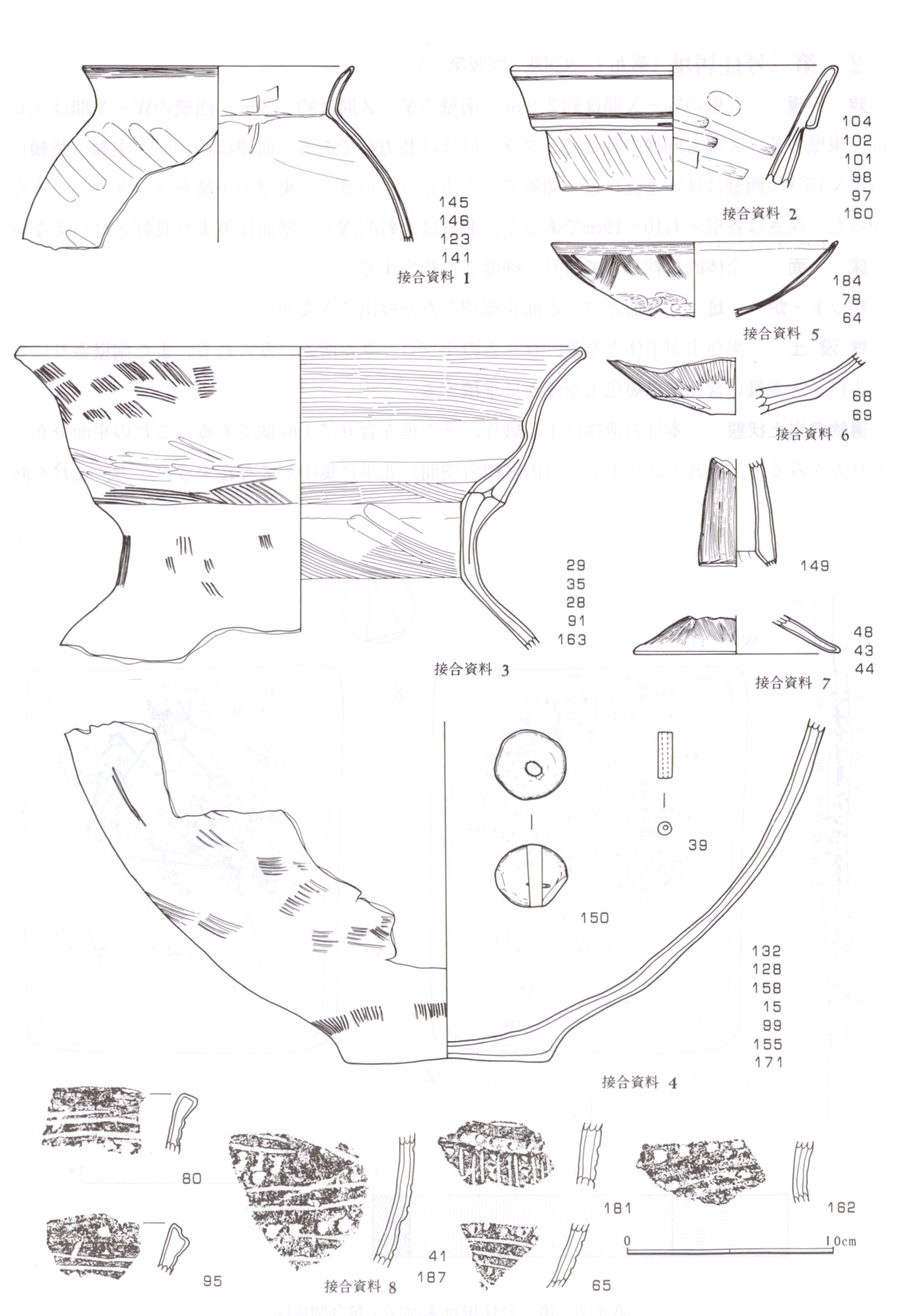

接合資料1〈甕形土器〉145△16・146▽15・123△3・141△12……153〓3・154〓2・137▽16(口縁~胴部)

接合資料2〈壷形土器〉104△10・101▽11・98▽11・102▽10・97▽11・102▽10・160▽1(口縁部)

接合資料3〈 同 〉29▽8・35△10・28△12・91▽14・163▽5・76▽13・51▽11・49△10・46▽7・54▽12・53▽8・12▽6・30▽20・172▽13・114▽13・92▽14・86▽12・118▽10・17▽9・13▽4・18△16・122△11・90▽14・169△9(口縁~胴部)

接合資料4〈 同 〉56△7・125△9・34△17・170△8・21▽10(胴 部)

87△10・185▽12・83▽12・62▽13・93▽14・180△10・88△10...…174△9・32▽10・27▽10・176▽9・173▽9・73▽13・152▽14・25▽10・175▽9・4△12・3△13(胴 部)

135△13・129▽17・63▽14(胴 部)

157▽9・190▽16(胴 部)

164▽10・166△9・165〓11・111▽10・179▽10(胴 部)

84〓12・78▽10・185▽12・77▽12・183▽12・82〓13・59▽9・50▽11・52▽12・72▽13・81〓12・79▽12・78▽10(胴 部)

57▽18・34△17・16▽12・42▽17・55△10・11▽13・14▽15・171▽10・132▽6・158▽2・128▽7・161〓1・103△10・99△10・15▽9・155△11(胴部~底部)

接合資料5〈高坏形土器〉78▽10・184▽12・64△5(坏 部)

接合資料6〈 同 〉68△15・69△13(坏 部)

接合資料7〈 同 〉48▽15・43▽16・44〓14(裾 部)

接合資料8〈縄文土器〉41▽20・187▽0(胴 部)

遺物の概要 本址出土の遺物は,土師器,土錘,鉄製品残片,管玉,自然石と縄文土器であり,後者は混入遺物と考えられる.

土師器 甕形土器,複合口縁壺形土器,有段口縁壺形土器,高坏形土器などの器種が存在し,器面の整形は刷毛目の上に篦磨きを施したものが多く,第一号住居址の器種構成とほぼ類似する.

土錘150 球形の土製品である.直径30~33mm,重量35g,中央に径6mmの貫通孔を有する.

鉄製品7 現存長62mm,厚さ3mm,鉄釘の残片と思われる.

管玉39 長さ22mm,外径7mm,重量2g,内径2mmで両側から穿孔されている.完形品であるが,第一号住居址出土品より小形細身となる.黒色泥岩製.八溝山地産の岩石を利用している.

縄文土器 沈線と刺突文を横位または縦位に組み合わせた文様帯を有する一群である.この文様帯を構成する型式は早期の田戸下層式に認められる.

第一〇図 第二号住居址出土遺物実測図