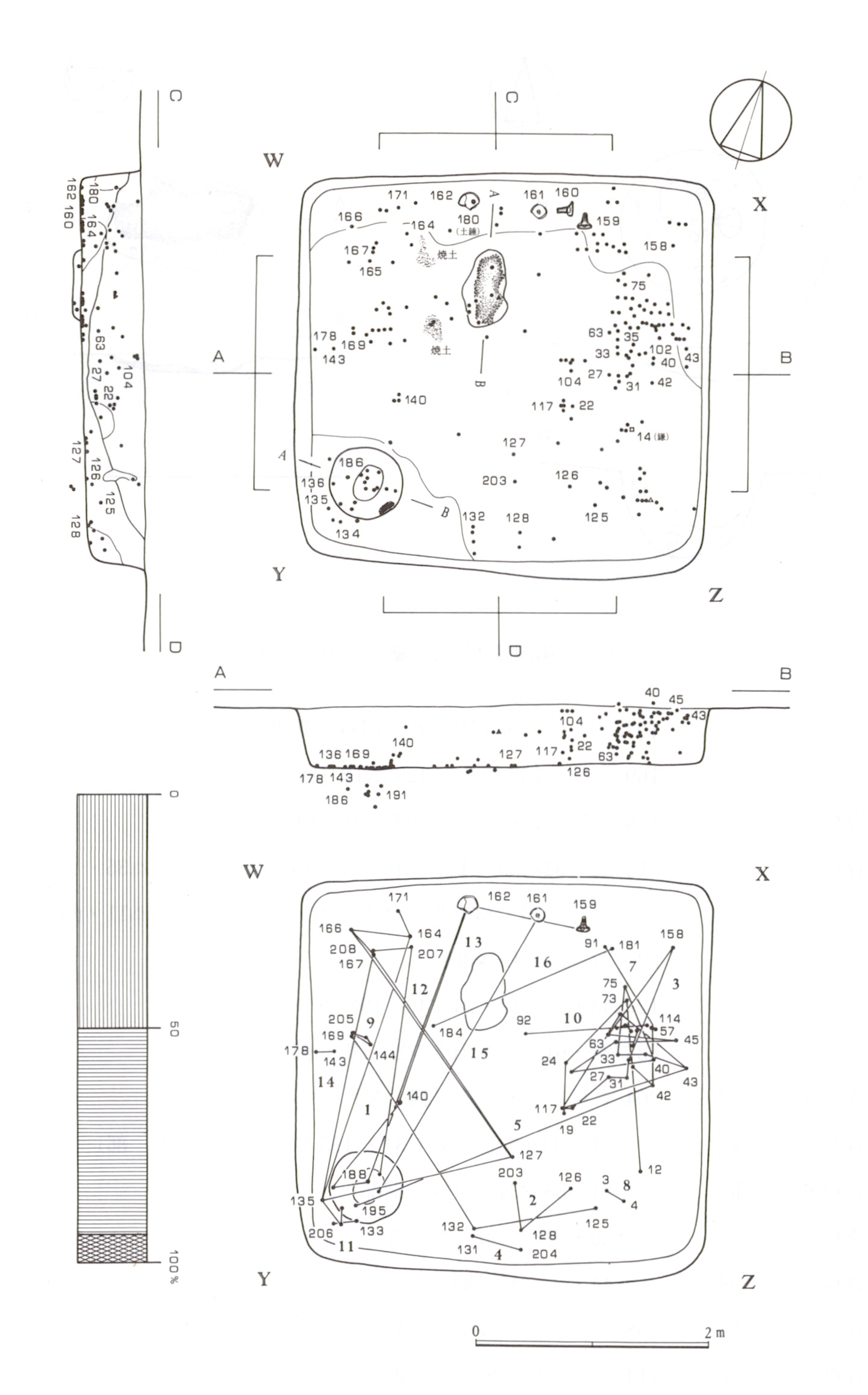

第一四図 第四号住居址実測図・接合関係図

規模 北壁のW-X間と南壁のY-Z間はいずれも約3.3m,西壁のW-Y間は約3.1m,東壁のX-Z間は約3.2mを測り,ほとんど方形に近い竪穴で,面積は11m2である.主軸方位N19°W.壁はほぼ垂直に掘られ深さ42~51cmを有する.壁面の崩落は認められない.

床面 Yコーナー寄りの貯蔵穴付近は,厚さ8cm前後の貼床が施されている.中央部は凹凸があり硬度3に相当する.北壁寄りの外区とYコーナーの大形ピット付近が硬度2に比定される.周溝は認められない.

ピット 床面と壁外のローム面を精査したけれども検出できなかった.

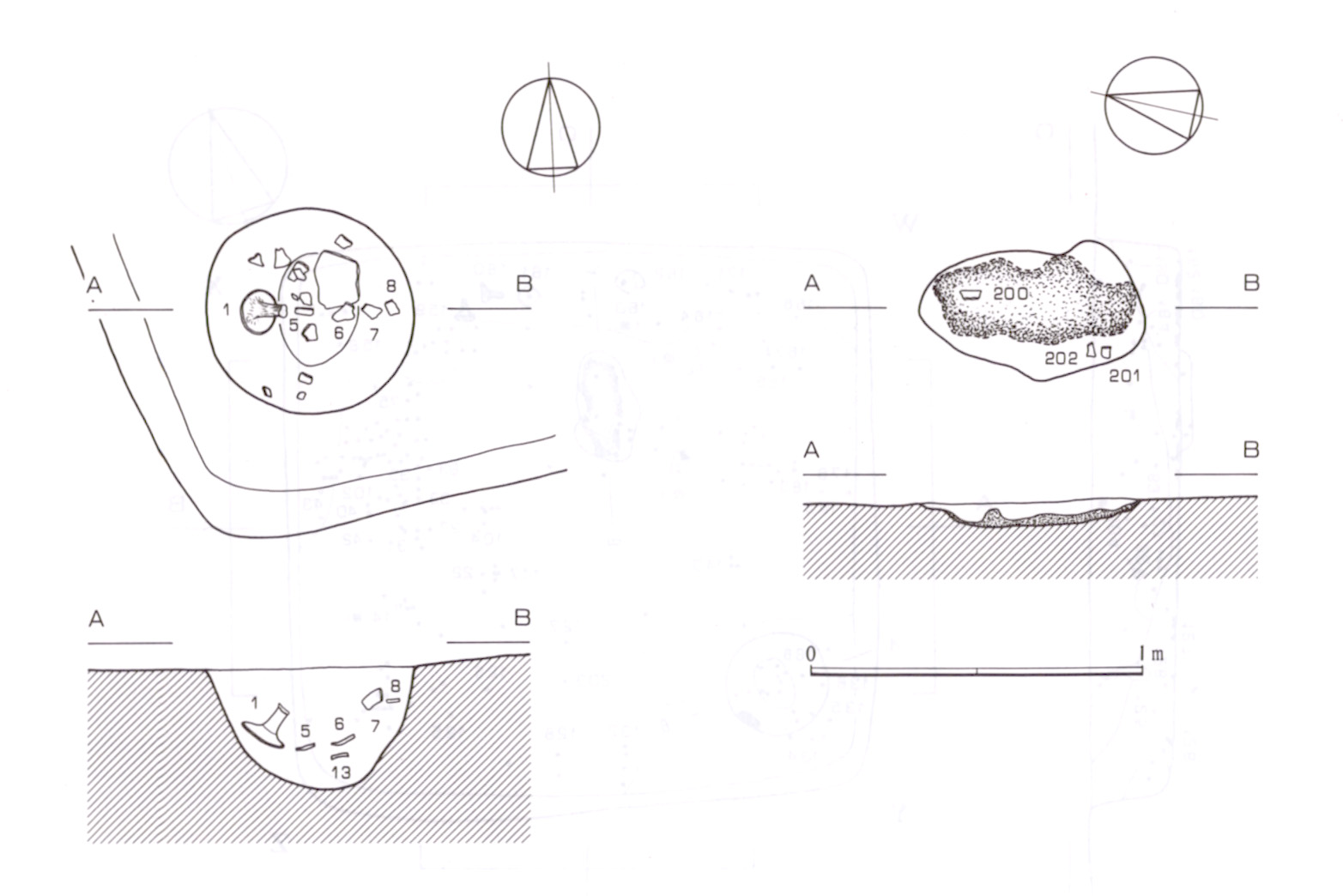

炉址 床面中央から僅かに北に偏在する.大きさは67×37cmの不整形を呈する地床炉で,床面を7cm掘りくぼめている.底面の焼土はレンガ状に良く焼けて固く,4cm前後の厚さを有する.炉石は存在しない.

第一五図 第四号住居址貯蔵穴・炉址実測図

貯蔵穴 Yコーナー寄りに存在し,開口部径約62cm,深さ36cmを測る大形のピットである.おそらく食料の貯蔵用として掘られたものであろう.

埋没土 2層に識別され,床面上にはローム粒子とロームの小ブロックを含んだやわらかい暗褐色土があり,その上に黒色上が堆積している.

遺物の出土状態 総数208個の遺物が出土している.平面分布上から観察すると,中央部が非常にすくなく,周縁部に多く存在し,特に東壁に近い空間が濃密である.こうした遺物の出土レベルは,竪穴東半のものが床面から確認面まで間断なく集積し,西半のドットは大部分レベルが床面に近づく傾向がみられる.A-B・C-Dセクションのドット群のありかた,接合資料の連結方向などを総合した場合,Xコーナーを中心に東と北壁側から,土砂の埋め戻しに伴い投棄された一括遺物と考えられる.

土器破片の表裏関係は,表102個(50%)+裏89個(44%)+立ち13個(6%)=204個(100%)である.

接合資料は,甕形土器10例,鉢形土器1例,坩形土器1例,高坏形土器4例の合計16例が抽出できた.

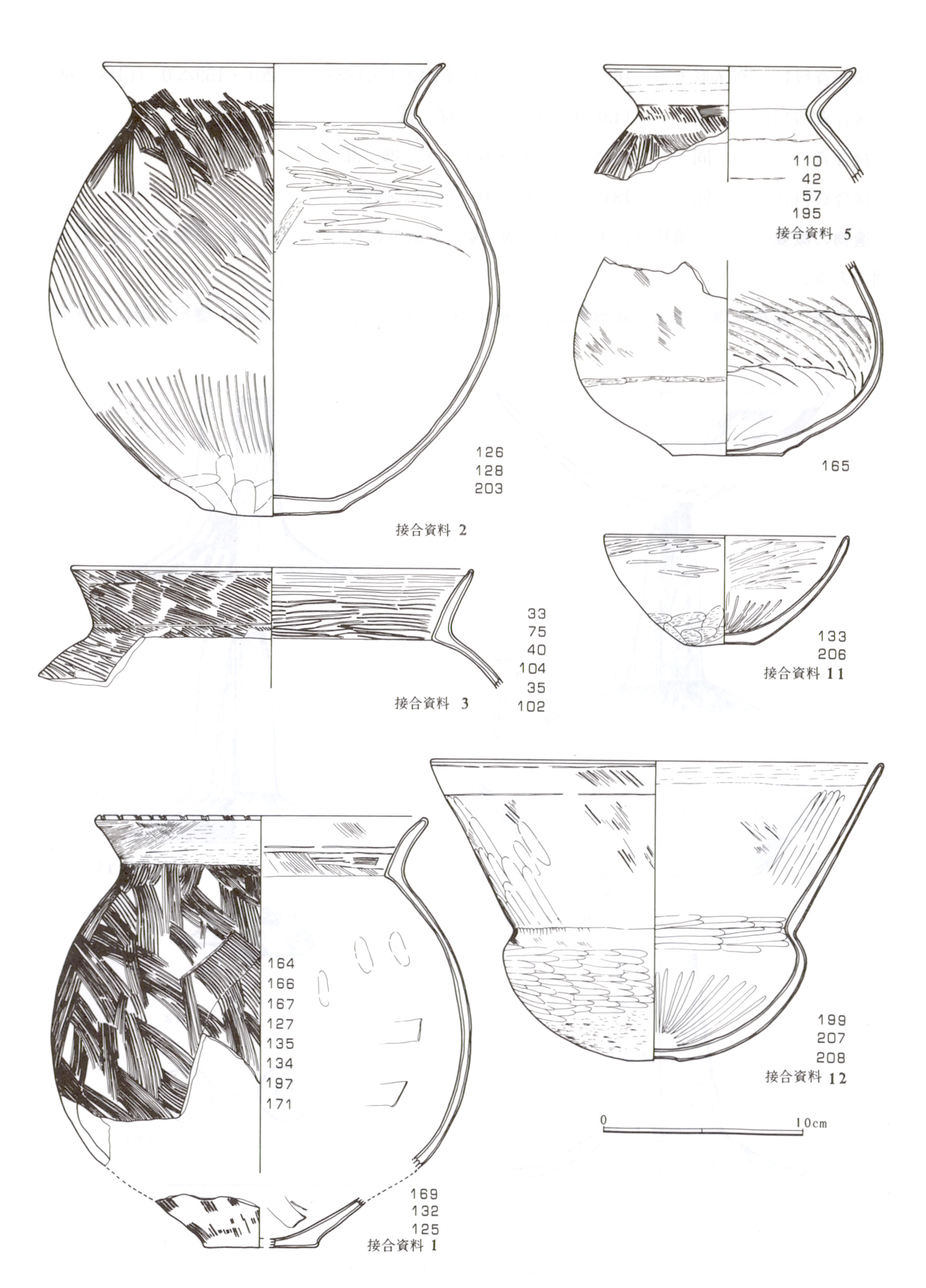

接合資料1〈甕形土器〉164▽0・166▽0・167△0・127△0・135△0・134▽0・

197△(-7)・171△0(口縁~胴部)

169△0・132▽3・125△12(底 部)

接合資料2〈 同 〉126△5・128▽0・203△0(口縁~底部)

接合資料3〈 同 〉31〓25・32△25・158▽0・63▽14・45▽46・35△35・104△30・40〓52・75▽33・33▽29・102△30・43△40・117△11・65△20・22△22・27△20(口縁部)

12△43・73△17・24▽46・19▽25(胴 部)

62▽24・61▽24・107▽25(胴 部)

接合資料4〈 同 〉204▽0・131▽5(胴 部)

接合資料5〈 同 〉57△41・110▽15・42〓34・195▽(-17)(胴 部)

接合資料6〈 同 〉60▽24・38▽34(口縁~胴部)

接合資料7〈 同 〉91△20・105▽27(胴 部)

接合資料8〈 同 〉3△44・4▽45(胴 部)

接合資料9〈 同 〉168△0・205△0・144△0(底 部)

接合資料10〈 同 〉114▽5・92△26(底 部)

接合資料11〈鉢形土器〉133▽0・206△0(口縁~底部)

接合資料12〈坏形土器〉207▽0・199▽(-15)・208△0(口縁~底部)

第一六図 第四号住居址出土遺物実測図(1)

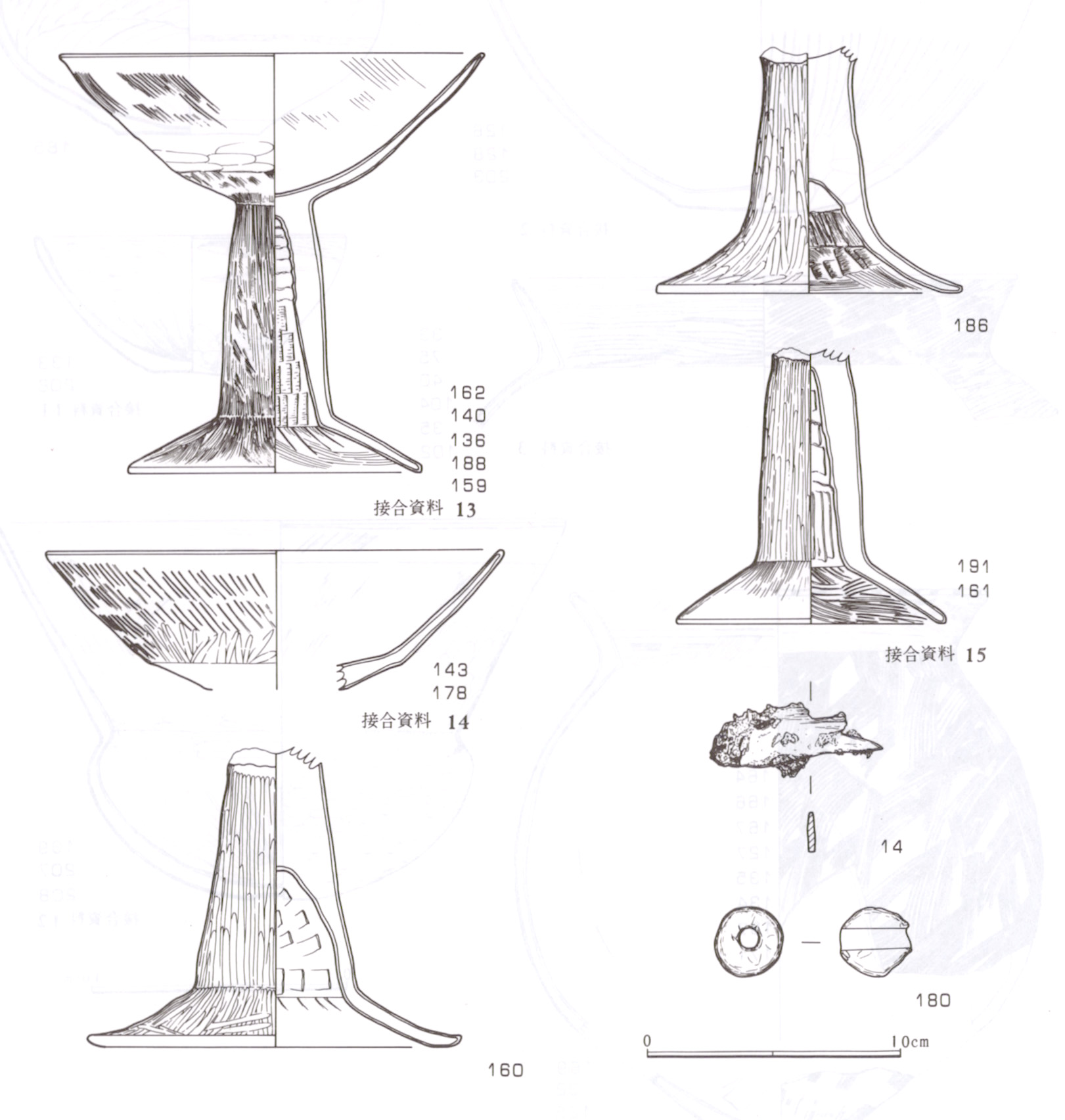

接合資料13〈高坏形土器〉162▽0・140▽10・136▽0・188△(-20)・159△0(口縁~裾部)

接合資料14〈 同 〉143▽0・178〓0(坏 部)

接合資料15〈 同 〉191▽(-23)・161△0(脚 部)

接合資料16〈 同 〉184▽0・181△0(坏部~脚部)

遺物の概要 出土遺物は,土師器204個(復元土器を含む),土錘1個,鉄製品1個,軽石2個である.

土師器 器種は甕形土器,鉢形土器,坩形土器,高坏形土器などである.甕形土器は,球形に近い胴部から口縁部がくの字に外反し,頸部内面に稜を有する.器面は刷毛目と篦磨きが併用される.鉢形土器は,底部から口縁まで内湾して立ち上がる器形で,平滑に篦磨き調整を施している.坏形土器は,口縁径が胴部径,器高より大きい.器面の篦磨きは丁寧である.高坏形土器は,坏底部に弱い稜をつくり,脚部が柱状となり,裾部が外反または内湾気味に開く.この器形は中期の和泉式に至る直前の形態を示すものと考えられる.

土錘180 球形の土製品で直径27mm,重量19g,中央に径8mmの貫通孔を有する.

鉄製品14 現存長67mm,最大幅21mm,厚さ3mmの板状を呈し,おそらく鎌の欠損品であろう.

軽石8・93 第三号住居址から出土したような軽石である.破砕面が安山岩に類似しており,丸味をもった各面に摩耗した痕が認められる.おそらく磨石と同じような用途に使用されたものであろうが,その石質から考えて木製品が対象になったと思う.

第一七図 第四号住居址出土遺物実測図(2)