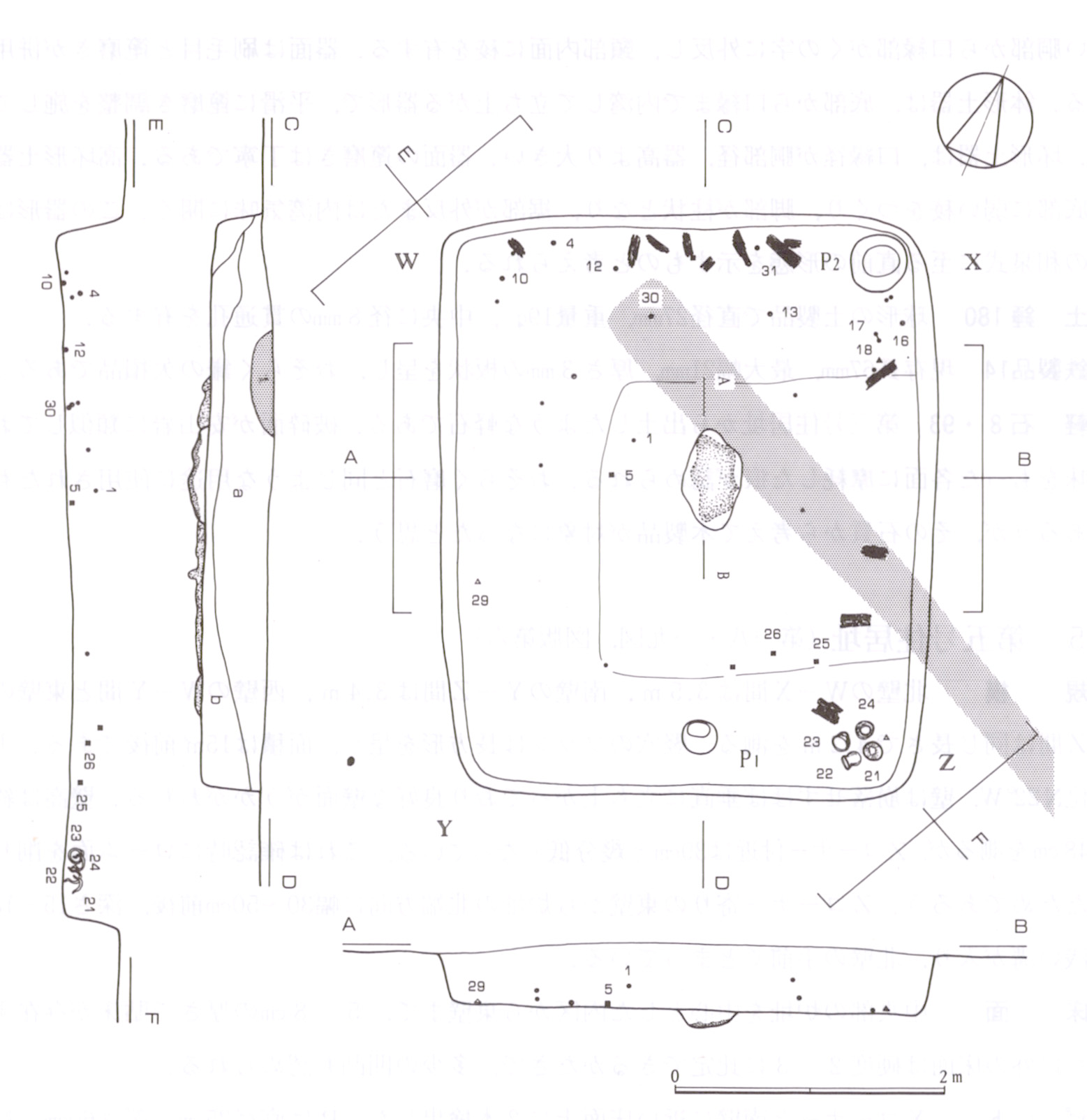

第一八図 第五号住居址実測図

規模 北壁のW-X間は3.5m,南壁のY-Z間は3.4m,西壁のW-Y間と東壁のX-Z間は同じ長さで4.2mを測る.竪穴のプランは長方形を呈し,面積は15m2前後である.主軸方位N22°W.壁は崩落せずほぼ垂直に立ち上がっており良好な壁面がうかがわれる.壁高は約45~48cmを測るが,Zコーナー付近は39cmと幾分低くなっている.これは確認時にローム面を削りすぎたためであろう.Zコーナー寄りの東壁から炉址の北端方向に幅30~50cm前後,深さ15~18cmの浅い溝が入り,北壁の手前でとまっている.

床面 中央部の炉址を中心とした内区から東壁まで,5~8cmの厚さで貼床が存在する.それ以外の床面は硬度2~3に比定できるかたさで,多少の凹凸も認められる.

ピット Xコーナーと南壁に近い床面上に2本検出した.P1は直径25cm,深さ60cm,P2は直径40cm,深さ23cmを測る.P1は柱穴的役割を果したか不明である.P2はコーナーに近いという位置から判断してあるいは貯蔵穴に利用されたかも知れない.

炉址 ほぼ中央に位置する.長径73cm,短径44cmの不整楕円形を呈し,11cm程掘り込んだ地床炉で,炉床は3~5cmの厚さでブロック状に焼土化している.

埋没土 層序は2層に区分できる.床面に堆積した暗褐色土bには,ローム・焼土・木炭粒子を僅かに含んでいる.その上に黒色土aが被覆する.埋没土砂の中に焼土や木炭粒子が混入することは,自然的に凹地に流入したものでないことは明確である.

遺物の出土状態 南壁のZコーナーの床面に壷形土器,坩形土器,高坏形土器の坏部がまとまって出土した以外は,非常にまばらに散在し,完形土器を含む遺物の総数は僅かに33個を数えるにすぎない.床面または床面近くから出土した遺物は,上記の一括土器群,接合資料1,土錘7個,砥石などであり,他の土器破片を含む遺物は,ドット・マップが示すように出土レベルが高くなる.縄文土器と石鏃は本址に直接関係のない混入遺物である.

また,北壁と東壁に沿って,長さ15~30cmの細い炭化材が,床上4~20cm(6cm前後が多い)の間(暗褐色土中)に12本認められた.これは住居の廃絶後,暗褐色上が若干埋没した段階で焼却されたものであろう.

接合資料はXコーナー付近において下記の1例が抽出できた.

接合資料1〈甕形土器〉17▽2・18▽3(胴 部)

遺物の概要 種類は土師器土錘,板形土製品,砥石,自然石と混入遺物としての後期縄文土器破片5個,石鏃1個などである.

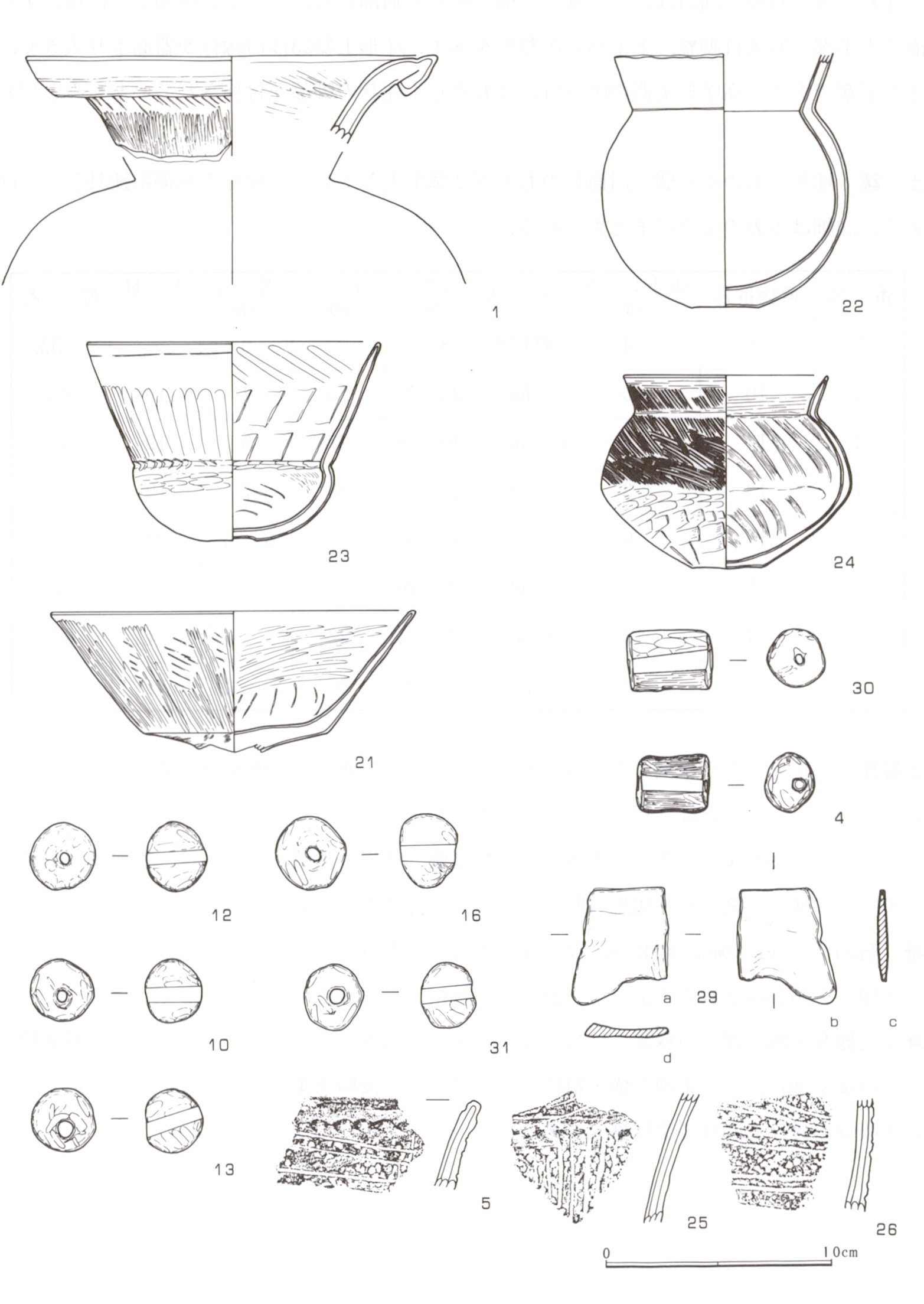

土師器 器種には小形の壺形土器,球形土器,高坏形土器などがセットとなって存在する.壺形土器22は,小さな底部に球形の胴部がのり,くの字に屈曲して口縁が開く.篦磨きを行った器面に赤彩が薄く残る.同24は,やや扁平で横に膨らむ胴部から,くの字に屈曲して口縁に至る.器面は上半部に刷毛目調整,下半部に篦整形を施す.坏形土器23は口縁径が器高より大きく,篦磨きが丁寧である.高坏形土器の坏部21にはおそらく柱状の脚部が付加されていたものと思われる.

第一九図 第五号住居址出土遺物実測図

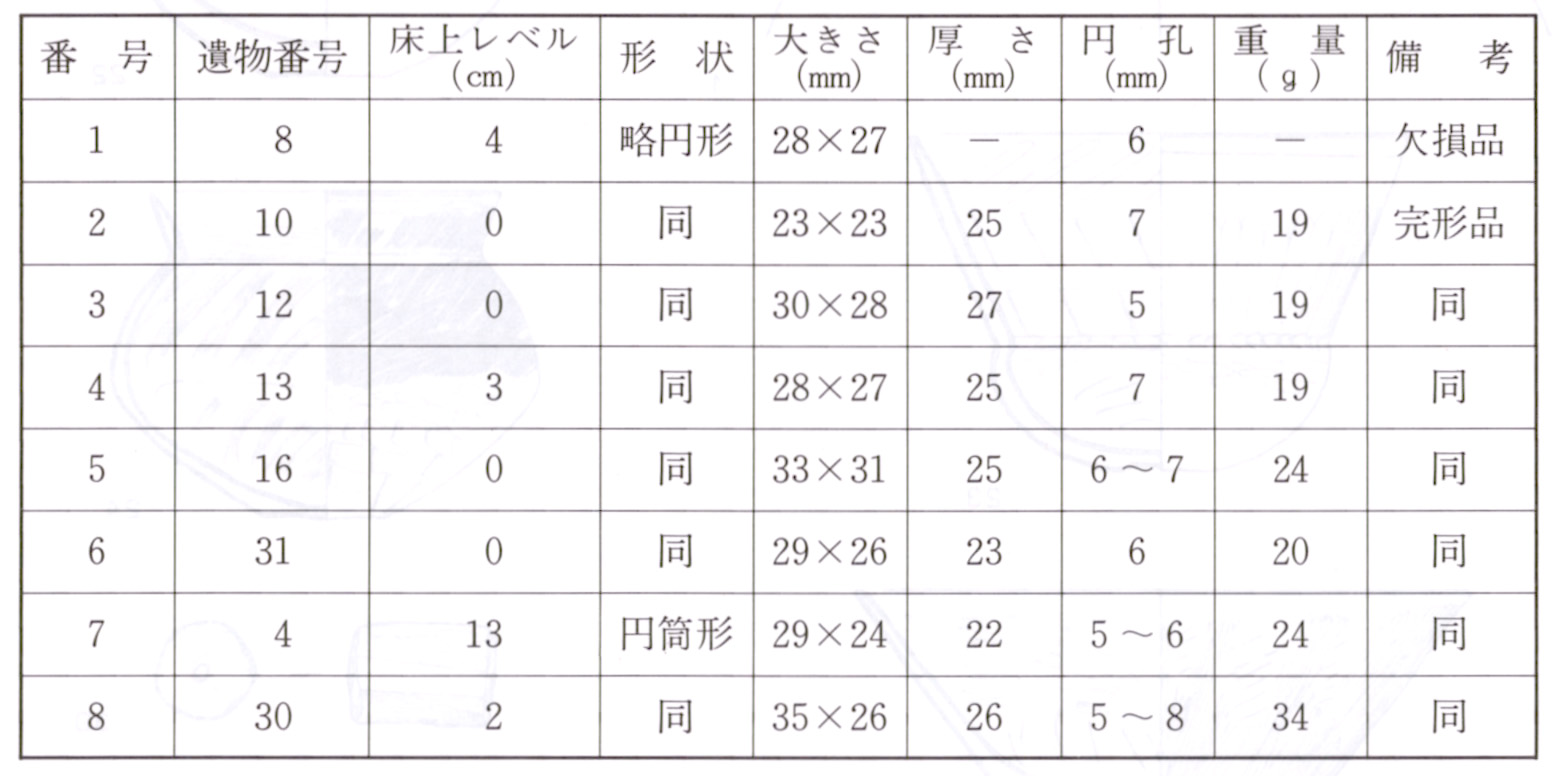

土 錘 球形のものが6個,円筒形のものが2個出土している.現行の漁網用錘具と全く同一である.詳細は下表のようにまとめられる.

土製品 方形・長方形に割れた土器片で,その割れ目(断面)を直線状に磨りへらしている.磨耗の部分は,一辺または二辺に加えられるものから,各辺にまでおよぶものが認められる.破片は5.5×4.5cm前後の大きさである.出土数2個.付近の遺跡での類品は,那珂湊市山崎遺跡の古墳時代に属する第三号住居址(昭和63年6~10月調査)からも4個出土している.

砥石29 現存長50mm,幅40mm,厚さ4mmの大きさを有し,a・bの両面に使用痕をとどめている破損品.石質は千枚岩であって,宮田川・鮎川下流域産のものを利用している.

縄文土器5・25・26 口縁部5には指頭圧痕を伴う紐線文を1条めぐらし,胴部は縄文粒子の大きい斜縄文地に,並行条線を横・縦位に施している.後期中葉の加曽利BI式に比定できる.拓影未収録の破片も同様の文様構成である.