第一号土壙の北西約25mの第13トレンチの北西に発見された.規模は,長径2.06m,短径1.24mの長方形を呈し,主軸(長軸)方位はN53°Eである.深さ25cmのトレンチャーによる撹乱を受けている.ロームを掘り込んだ壁高は66~68cmを測り,断面形はU字状を呈する.底面はほぼ平坦でかたい.

埋没土は3層である.底面に焼土・木炭を混入した黒褐色土c,その上にローム粒子を多量に含んだ褐色土bがあり,上層は黒色土aとなる.

土壌内における遺物の出土状態は,第一号土壙の場合とほぼ同様で,縄文土器の破片が7個出土した.

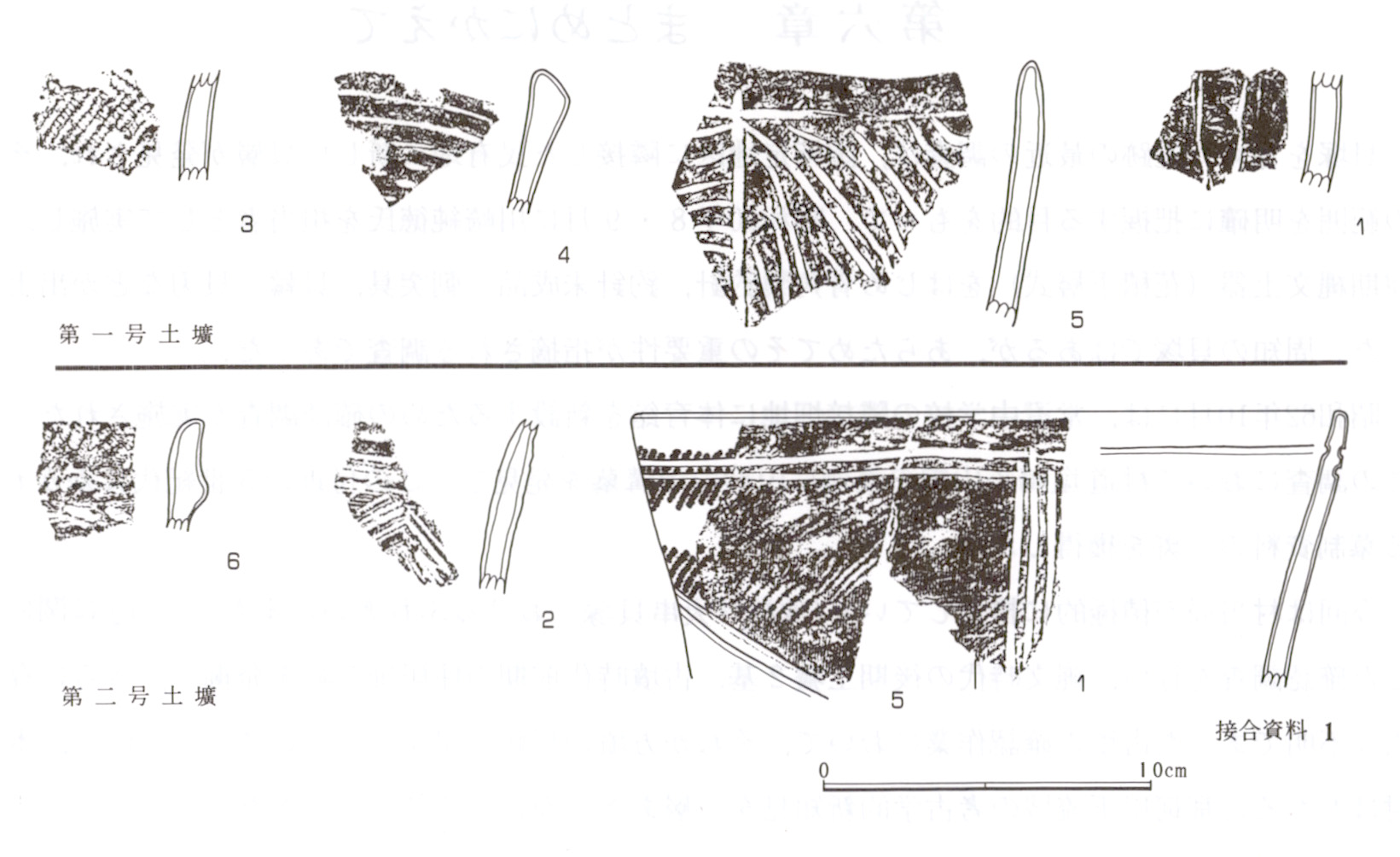

出土土器は,前期と後期の二種類が存在する.前期の土器6は,複合口縁で斜縄文の下端に斜めの刺突文が加飾される.胴部片7には,2本一組の撚糸圧痕文が特徴的である.本土器は繊維を混入しており,近くの貝塚(大串貝塚)から発見される仲間と全く同じ型式的内容をもった花積下層式に比定できる.後期の土器は,深鉢形土器で斜縄文地に太い複数の沈線で三角形区画文を描出した種類である.土器の型式は堀之内Ⅰ式に該当しよう.

以上の2基の土壙は,いずれも形状が長方形を呈し,規模や出土遺物などは類似する点が認められるので,構築と廃絶の時期にさほど大きい年代的な隔たりはなかったように推察される.土壙の年代は,出土遺物の内容から考えて,おそらく後期前葉の頃と想定して大過ないだろう.

第二一図 第一・二号土壙出土遺物拓影図