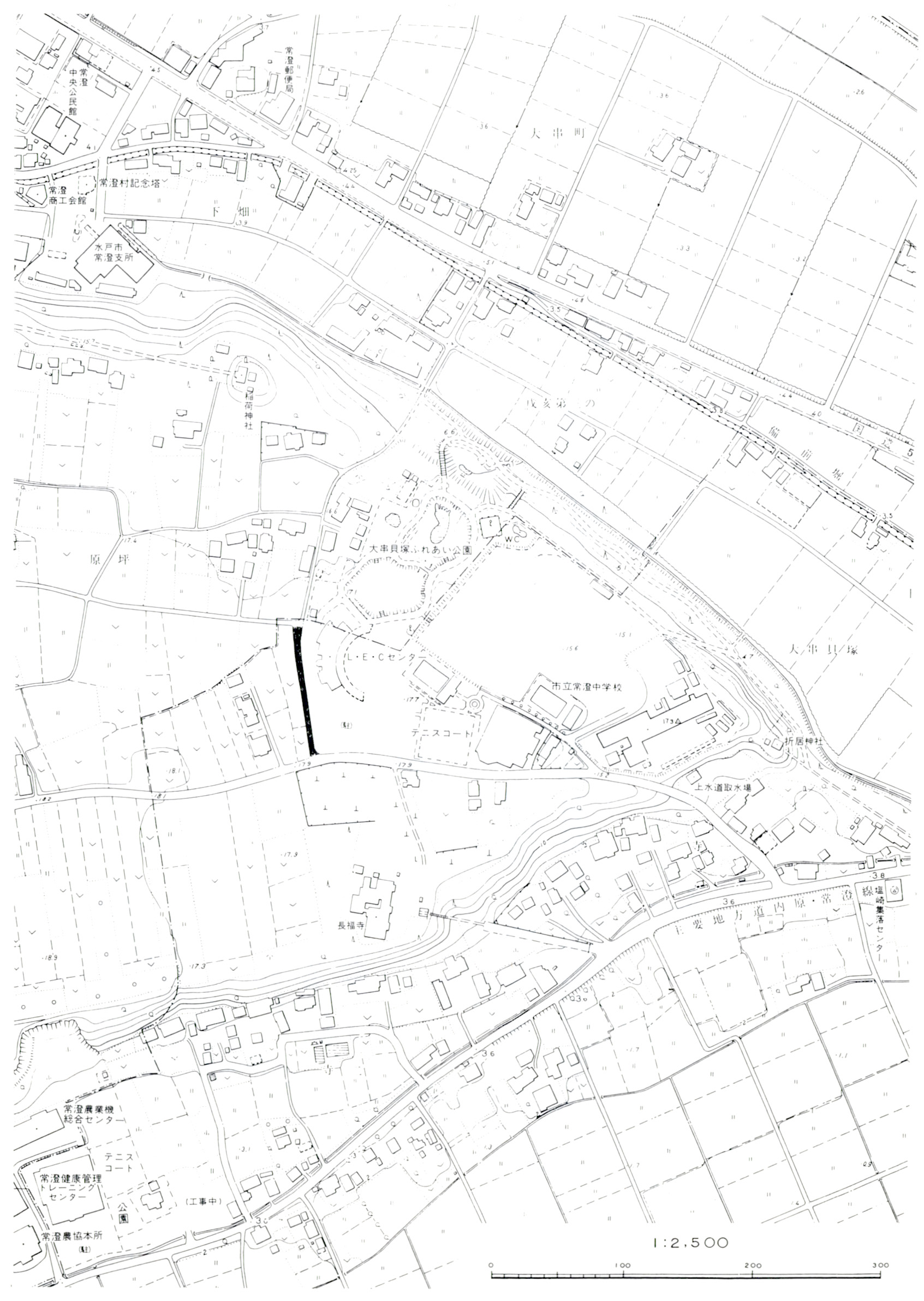

第二図 発掘調査区域図(▬発掘調査区域)

第二次調査の発掘報告書(『大串遺跡』平成元年10月)によれば,約1,000m2の範囲内に古墳時代前期の住居址が5軒,東西に走る溝状遺構が1本発見されている.この事実を基に考えると,当初から同時代の住居址が数軒以上埋没していることが予想できる場所であった.実際に遺構の確認を実施した結果,前回と同じように古墳時代前期の住居址が9軒,あらたに後期の住居址が2軒と溝状遺構(時期不明)が出土し,予想を上回る住居址群の発見となった.こうした住居址は,さらに西側の畑地にまでひろがることも判明した.

ここの畑地は,ごぼう栽培の跡もなく,耕作土(約35~40cm以下)の土層はほとんど無傷のような状態で黒色土が堆積し,遺構の確認作業に苦慮することはなかった.確認前の予想としては,前回同様に古墳時代前期の住居址が主体となることには間違いないとしても,これに中期の住居址が若干加わるかもしれないという期待もあったが,この時期の住居址は発見されなかった.

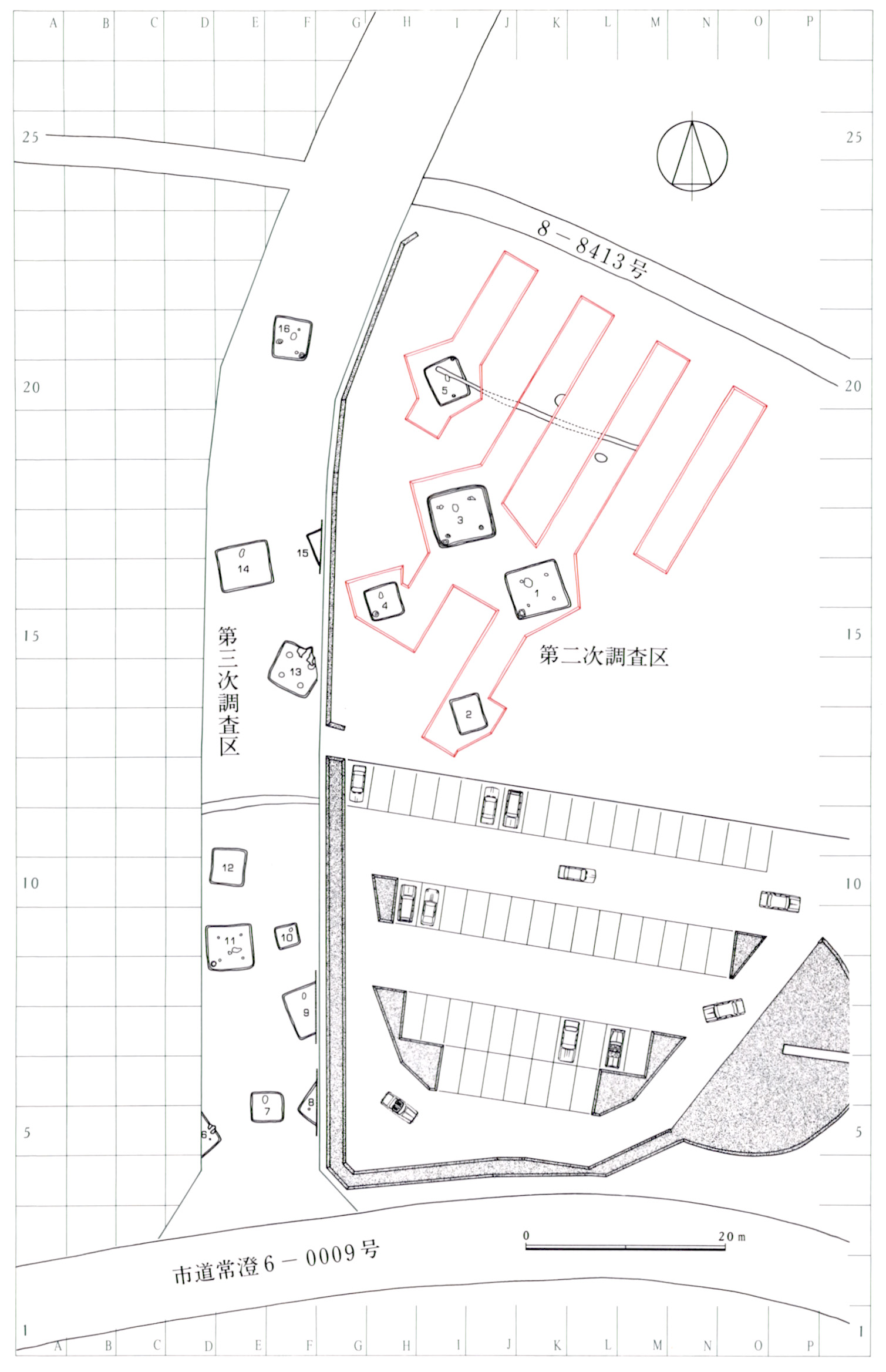

発掘調査に先立ち,遺構の確認は,調査区の南部から開始し,順次北側方向に移行する方法をとった.調査区内は,磁北(南北方向)を基準に5mの方眼を設定した.南北の縦軸にアラビア数字(算用数字)を用い,これに直交する東西の横軸にアルファベット記号を標記することにした.

出土遺物の記録にあたっては,前回の第二次発掘と同様に“原位置”論的調査法を踏襲し,出土遺物を記録・収納することにつとめた.

今回の発掘調査において検出した遺構は,古墳時代前期と同後期から歴史時代におよぶ住居址と溝状遺構である.溝状遺構は時期不明であり,紙数の関係から説明を省略した.住居址は下記のように分けられる.

古墳時代前期の住居址 9軒

古墳~歴史時代の住居址 2軒

第三図 遺構分布図(第二・第三次調査区を含む)