本遺跡においては,第二次調査(昭和63年~平成元年)で隣接した場所から,すでに5軒の住居址が出土しており,住居址番号の混同を避けるために,前回の番号を踏襲して第六号住居址から表示することにした.

古墳時代前期の住居址は,第七・八・九・一〇・一一・一二・一四・一五・一六号が該当する.

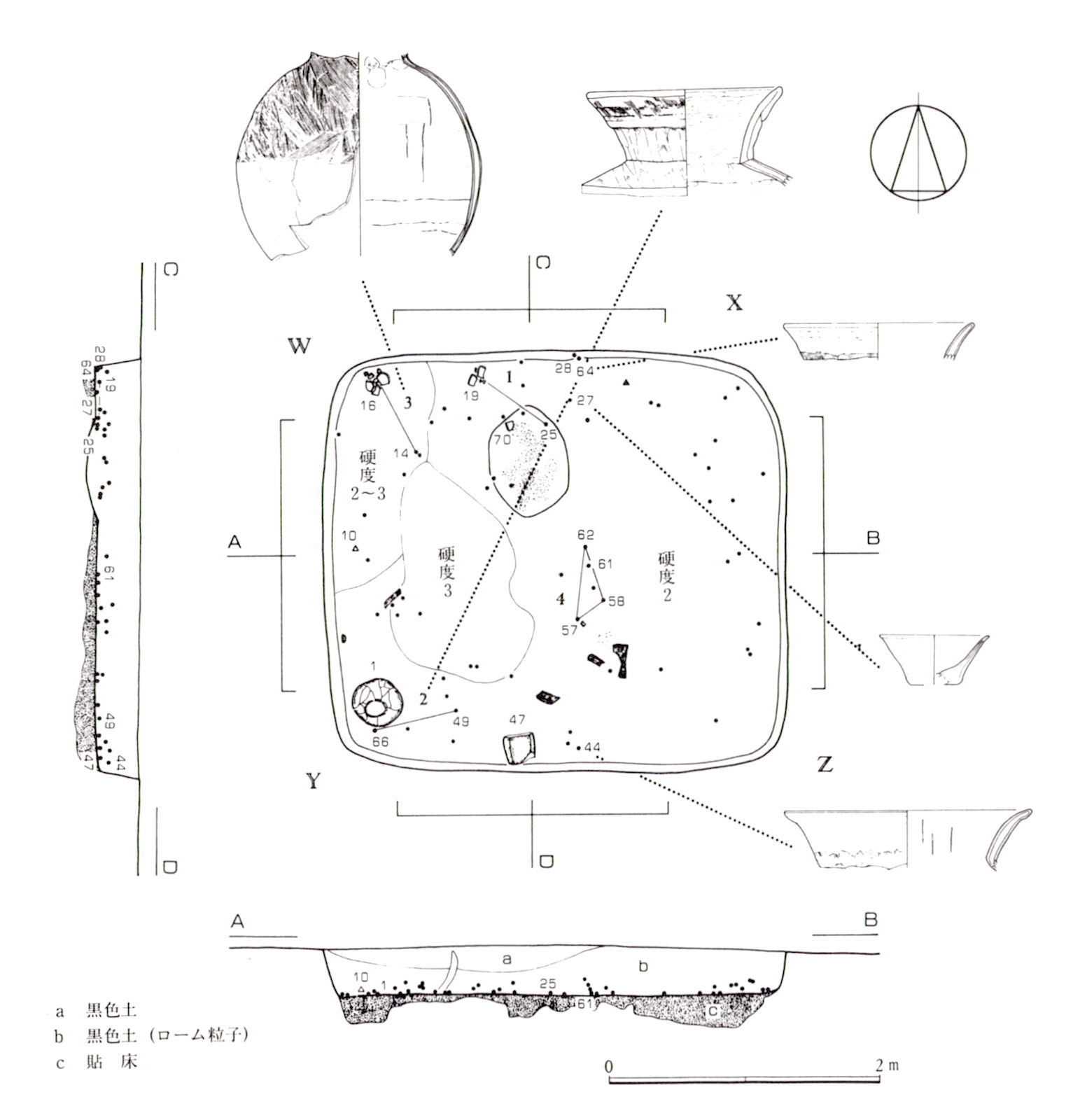

1 第七号住居址(第四・五図,図版第四・一七・二二)

第四図 第七号住居址実測図

規 模 北壁のW-X間と南壁のY-Z間はほぼ同じ長さで約3.4m,西壁のW-Y間と東壁のX-Z間も同様で約3.0mを測る.面積は約9.5m2を有し,隅丸長方形を呈する.壁高は確認面から約35cmあり,ほとんど崩落せずに良好な状態で残っている.

床 面 全体に平坦であって,西壁寄りの部分が硬度3に相当する.他の部分は硬度2~3に比定できる.床面の下は,実測図に示すように貼床が施されている.周溝は存在しない.

ピット 床面を丹念に精査したが,柱穴と思われるピットは検出できなかった.また貯蔵穴らしいピットも発見されなかった.

炉 址 床面中央から北壁に寄った位置に存在する.大きさは南北80cm,東西60cm,深さ10cmを測る地床炉である.底面に焼土が薄く散在する.炉石は存在しない.

埋没土 土砂はa黒色土(ほとんどローム粒子を混入しない)とb黒色土(ローム粒子を混入する)に区分される.この土砂は自然に流入埋没したものではなく,人為的に埋め戻した土砂である.竪穴住居址の内部に埋没している土砂が,自然的に埋没したものか,人為的に埋め戻したものかは,大洗町千天遺跡,旭村北山遺跡・定使面遺跡の報告の中で再三記述してきている.

遺物の出土状態 遺物の総数は67個である.種類別の内訳は,土師器63個,砥石1個,自然石3個である.自然石の中には,研磨用に使用された疑いのある47がある.

土師器の表裏関係は,表34個(54%)+裏26個(41%)+立ち3個(5%)=63個(100%)という比率を示す.

ドットで記録した平面分布をみると,中央部に少なく,Zコーナーを除く周壁に沿った空間に散在するが,数量的にはそれほど多くない.北壁付近の接合資料1と3の接合線は,同一方向を示しており,あるいは廃棄の方向性と関係するかもしれない.A-B・C-D断面図に投影したドットは,大部分が床上15cmの範囲内に収まり,それより上方に出土しない.要するに,すべての遺物は,床面またはそれに近いレベルに存在しており,廃棄の同時性でもって処理しうる遺物である.

接合資料は,甕形土器に1例,壷形土器に2例と胴部の破片に1例が抽出できた.

接合資料1〈甕形土器〉19△4・25▽0……20▽0

接合資料2〈壷形土器〉49△4・66▽0

接合資料3〈 同 〉14△7・16△4

接合資料4〈胴 部〉57▽12・58▽5・62△11

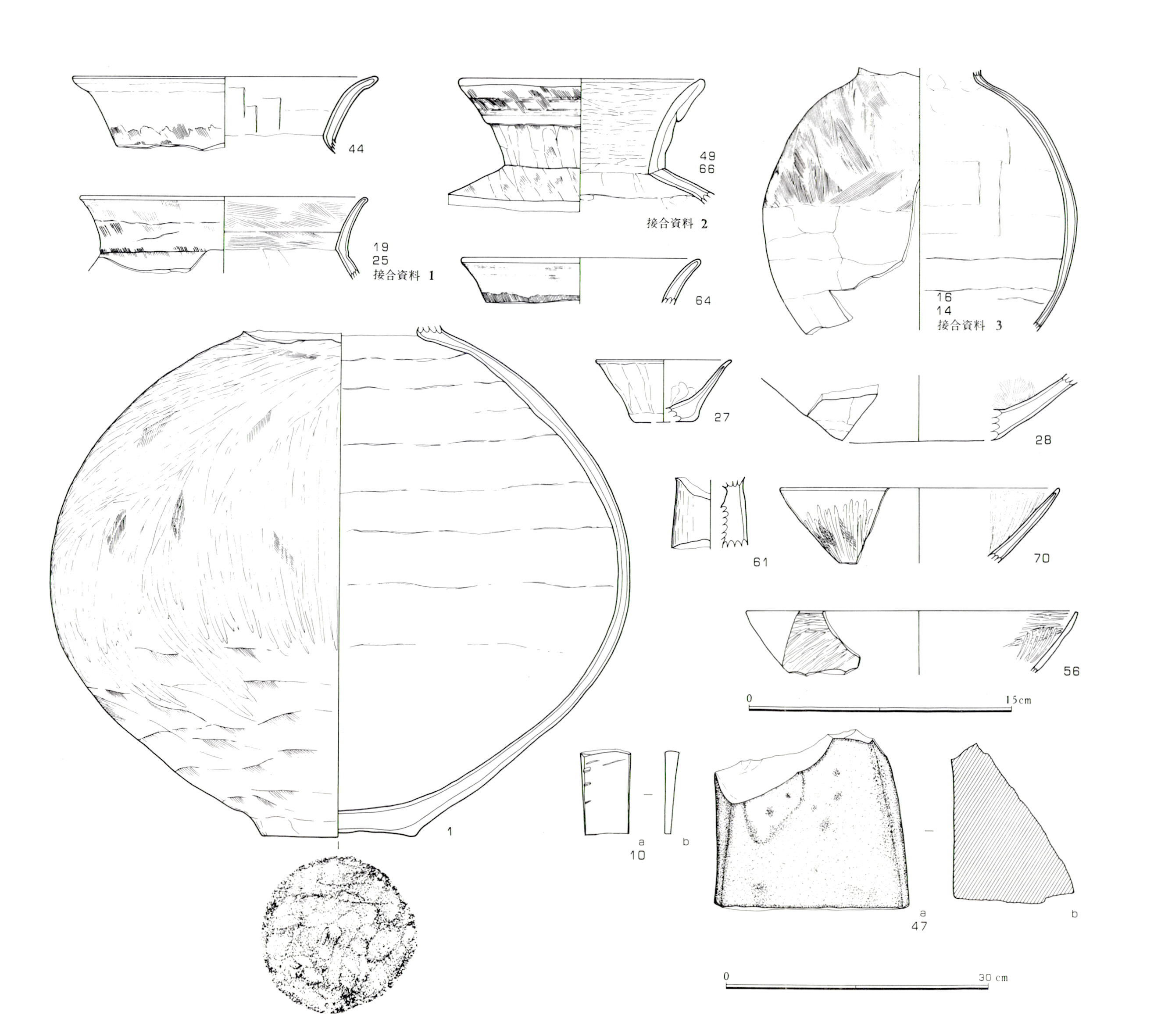

遺物の概要 出土遺物の種類は,土師器,砥石,自然石の一面に使用痕のあるものなどである.土師器は,甕形土器,壷形土器,鉢形土器,高坏形土器などの器種が認められる.

甕形土器 口頸部破片は,くの字状に外反するものである.44は直線状に外方にのびて先端部が外反する.接合資料1は,頸部から外反して開き,内側に稜を残す.器の内外面は,刷毛目による調整後箆なでを行っている.

壷形土器 接合資料2は,頸部を強く屈曲させ,口縁部が外反する.口縁部は幅約2.5~3.0cmの粘土紐を貼付して,有段口縁を作出するが,一部に貼りつけたままのところも残し粗雑である.刷毛目調整後に箆なでを施している.口縁部内面は平滑に箆なで,頸部に稜を作り,胴部には輪積み接合痕がみられる.底部が突出し胴部を大きく張りだした大型壷1は,口縁部を欠損する.外面の上半は,刷毛目調整後に斜行,縱位の箆なでを入念に行い,下半は箆削りの後になでを施し,所々に刷毛目や輪積痕を残している.接合資料3は,口縁部と底部を欠失し,胴部は球状を呈する.器面の上半に刷毛目痕を顕著に残し,下半は箆削りを施す.

鉢形土器 27は小型の手づくねに近い鉢であって,外面は縱位の箆削りを行っている.赤褐色を呈し焼成は良好である.

高坏形土器 56 ・ 70ともに内湾しながら開く口縁部に相当する.前者の器面は丁寧に箆磨きを施し,後者は刷毛目による調整後に箆を使っている.61は柱状部の破片である.

砥 石10 現存長50mm,最大幅29mm,厚さ8~4mmの大きさである.両面に使用痕を残す.良質の砥石であり,折損するまで使用したものと思われる.那珂川上流産の珪岩質の石材である.

砥 石47 長さ220mm,幅200mm,厚さ160mm程度の砂岩であって,一部欠損している.a面が平滑に磨滅しており,木製品や石製品を加工する際に研磨用に使用した大型の砥石かもしれない.

第五図 第七号住居址出土遺物実測図