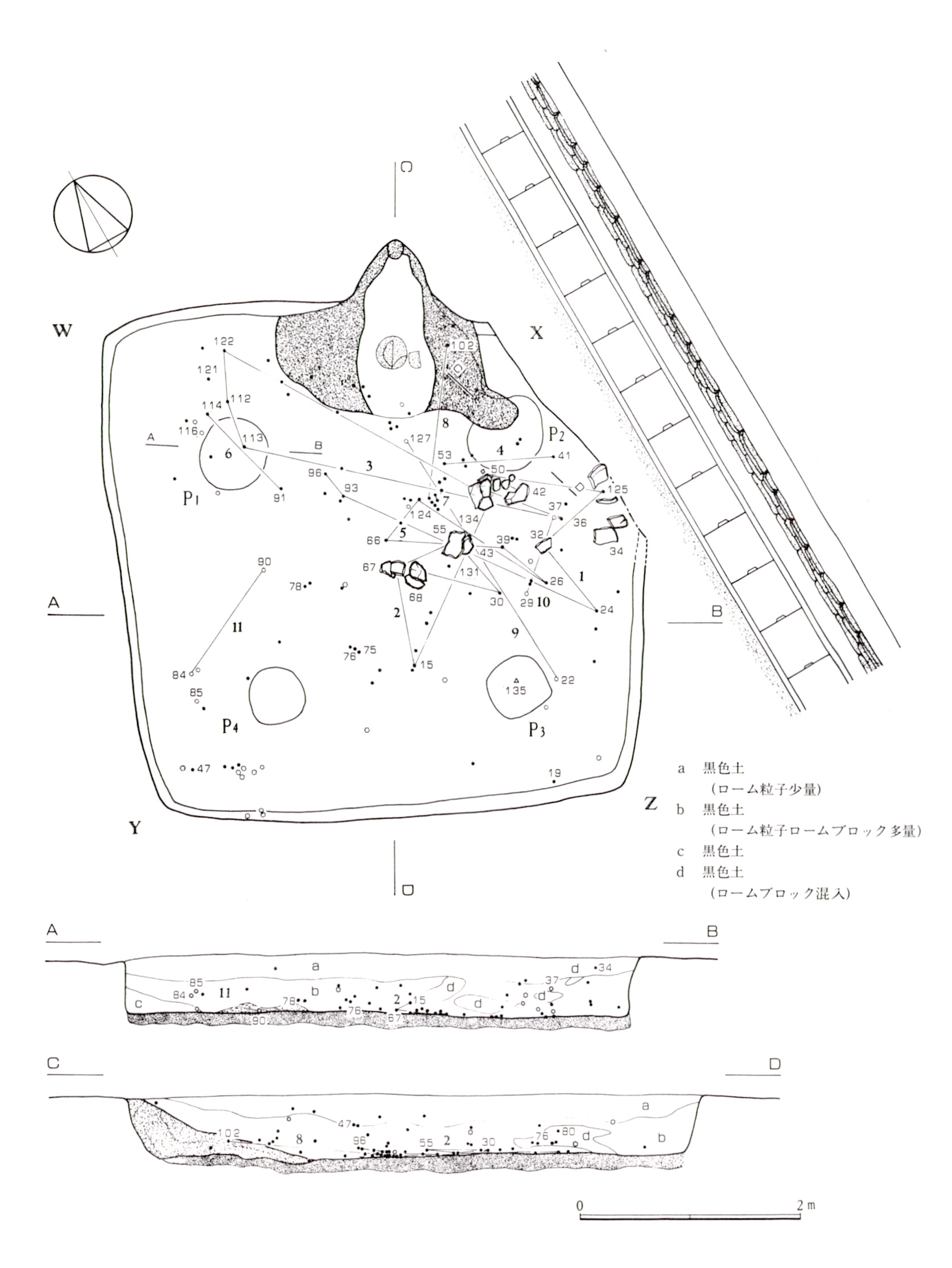

第二六図 第一三号住居址実測図

規模 Xコーナー部分は,道路の側溝内に入るため未発掘である.北壁(W-X間)推定4.8m,南壁(Y-Z間)約4.3m,西壁(W-Y間)約4.5m,東壁(X-Z間)推定4.3m不整方形を呈し,面積は約22m2前後である.壁高は50~55cmを測る.壁面は垂直に近く掘り込んでいるが,壁際の床面には崩落したロームは存在しない.

床面 平坦な床面で全体に硬度3に相当する.床面の下には厚さ10cm前後の貼床を施す.

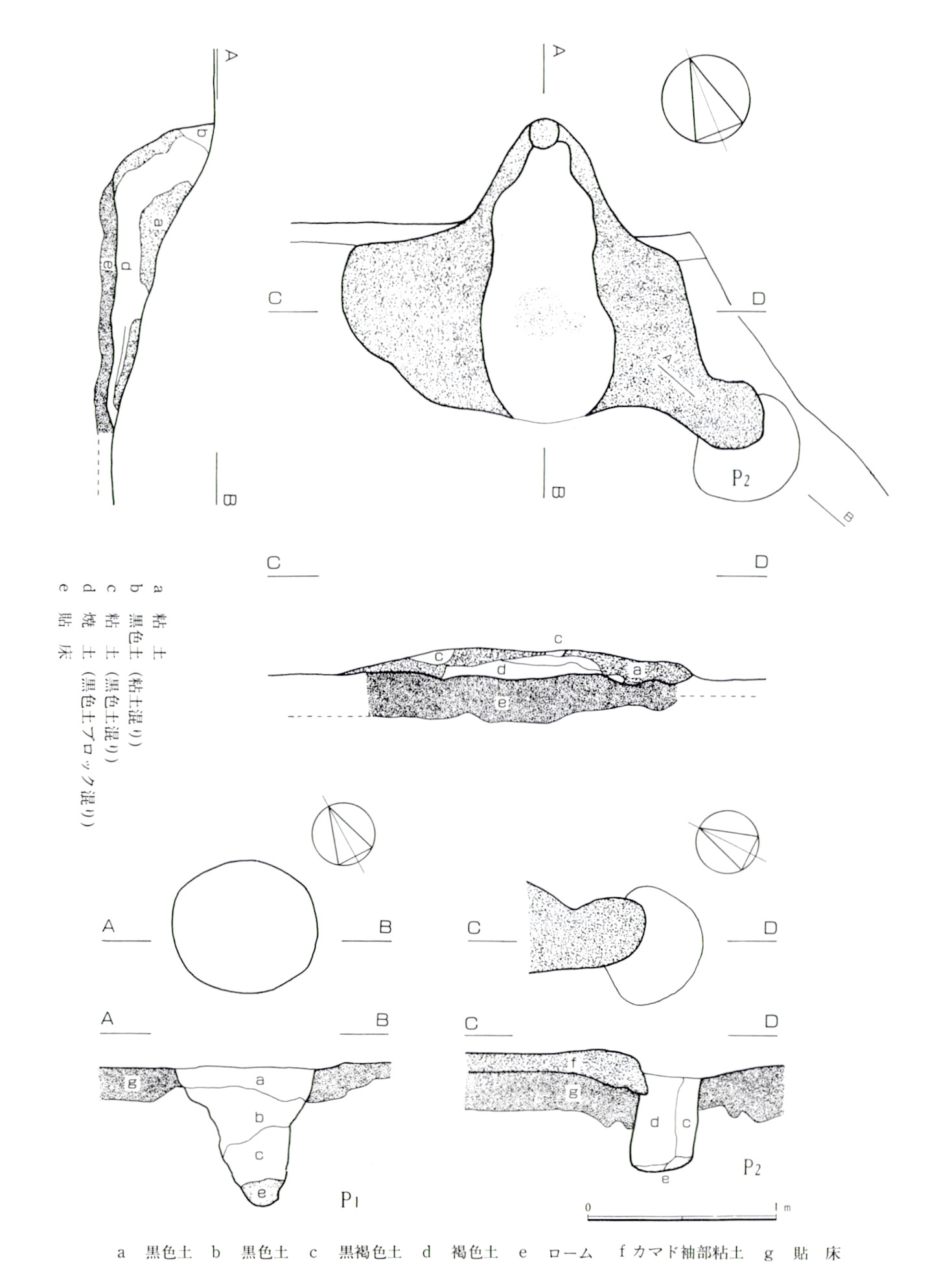

ピット 各コーナーの対角線上約1mの地点に存在し,直径と深さから主柱穴と考えられる.各柱穴は半截発掘を実施した.P1とP2を図示したのでそれについて説明する.P1は直径75cm,深さ73cmを測る.埋没土は,a黒色土,b黒色土(ローム粒子とブロック混入),c黒褐色土,e突き固めた褐色土の4層に区分でき,柱材を抜き取った後に埋め戻した土砂である.P2は直径約40cm,深さ50cmでP1より規模が劣る.埋没土は,c黒褐色土,d褐色土,e突き固めた黒褐色土に区分され,eは柱を抜き取った後に埋め戻している.さらにカマド右袖部は砂質粘土が流出して,柱穴上面を被覆している状態が読みとれる.

第二七図 第一三号住居址カマド・柱穴実測図

カマド 残存状態は,両袖部の砂質粘土がP2の断面図からも知られるように,かなりの部分が崩落または流出しているようである.奥壁の煙道部から焚口部間160cm,燃焼部幅約50cm,焚口部約40cm程の大きさを有する.断面図からみた煙道部の立ち上がりは,カマド本来の機能を備えているが,燃焼部にはほとんど掘り込んだ跡がみられない.

埋没土 土壌はすべて黒色土を呈する.混入する物質によって細別が可能である.ロームを粒子状に含むものをa,ローム粒子とブロックを混入するものをb,ローム粒子を含まない黒色土をcと区別した.dは同一層中に介在するロームのブロックである.埋没土は埋め戻しによって人為に堆積した層序である.

遺物の出土状態 総数135個の遺物は,ドット・マップをみると,P1からP2とP3を結ぶ空間に大部分の遺物が存在する.この平面分布のうちA-Bセクションを中心に,南北両側1m幅で投影すると,b層内に収まる遺物が多く,上半部のa層には数えるほどの遺物しか散在しない.接合資料のありかたは,おおむね南-北方向を軸として拡散する傾向が認められ,その事象は同時に廃棄の方向性を示唆するものであろう.

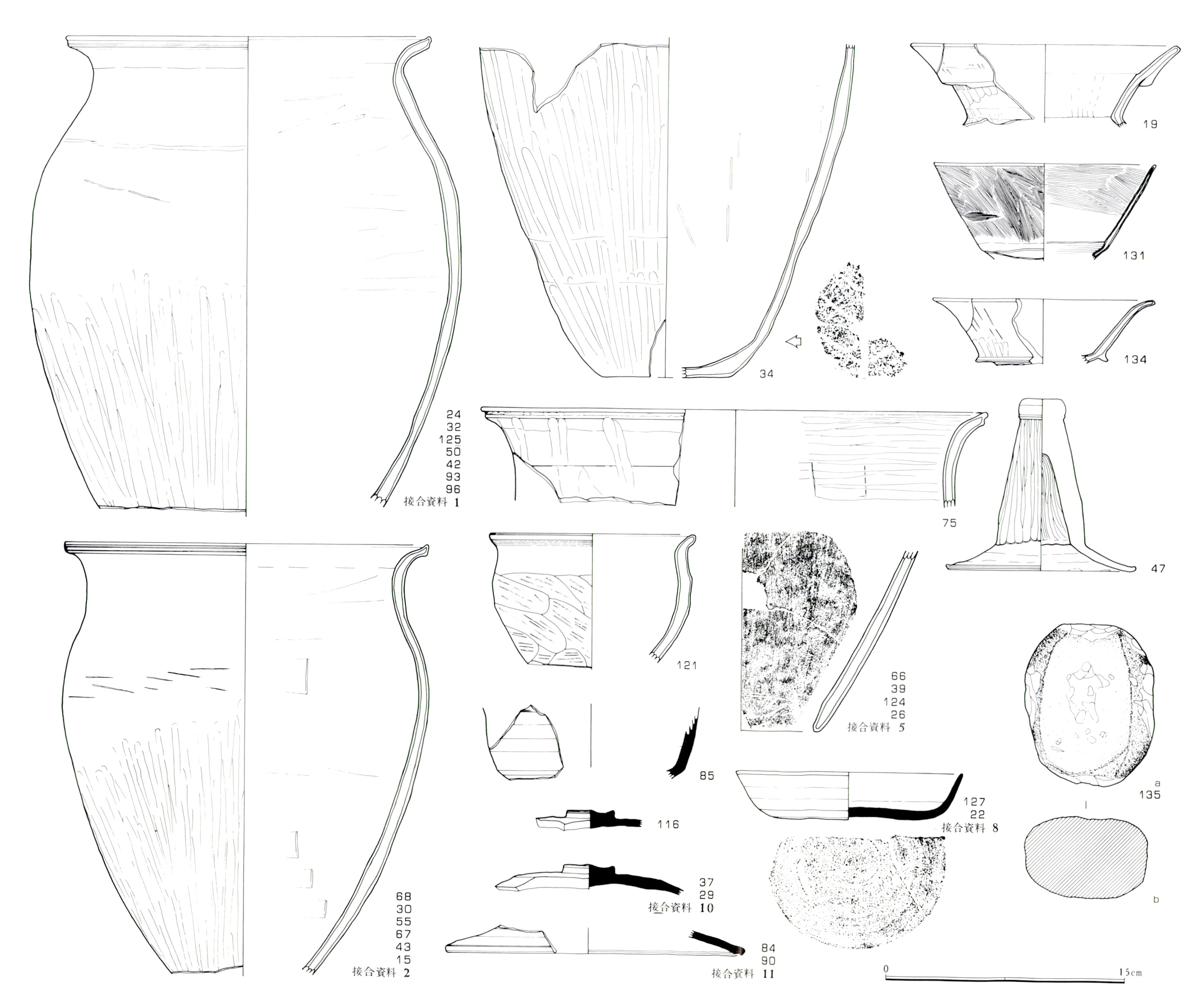

接合資料は,土師器に8例(1~8),須恵器に3例(9~11)の合計11例が抽出できた.

接合資料1<甕形土器>24▽10・32△3・125〓0・50▽2・42▽2・93〓4・96△8

接合資料2< 同 >68▽2・30△2・55△5・67▽2・43▽3・15△10

接合資料3<コシキ形土器>122▽13・112△14・113△6・36△12・44△3

接合資料4< 同 >41△16・53△30

接合資料5< 同 >39▽0・66▽2・124▽0・26▽0

接合資料6<胴部破片>91△18・114△20

接合資料7< 同 >58▽0・61▽0

接合資料8< 同 >59▽0・

接合資料9<坏形土器>127▽0・22▽5

接合資料10<蓋形土器>29△13・37△26

接合資料11< 同 >84△15・90▽0

遺物の概要 遺物の内訳は,土師器106個,須恵器15個,縄文土器13個,石製品1個に分けられる.本址に属する土師器の器種は,甕形土器,コシキ形土器,須恵器では坏形土器と蓋形土器がある.なお,有段口縁の壷形土器19,高坏形土器131,134,47と縄文土器(堀之内式期)は,年代の異なる土器で明らかに混入した遺物とみなされる.

甕形土器 接合資料1と2は底部を欠失する.2例ともほぼ同様な器形で,頸部から口縁部が外反し,口唇部が細く立ち上がる.胴部の最大径は上半にあって,口径より若干大きくなる.器の上半部になで,下半部に縱位の箆なでを施す.75は口唇の縁帯部に細い溝が入る.121は小型の甕で底部を欠損する.器面には斜めの粗い箆削りが行われる.

コシキ形土器 無底式の底部破片が2例存在する.

坏形土器 85は破片で器形の詳細は不明である.接合資料8は,底部から体部が斜めに立ち上がって口縁部に至る.ロクロ回転で製作し,切り離しを回転箆切りで行っている.

蓋形土器 116と接合資料10は鈕を伴った破片である.2例とも環状を呈する鈕で,鈕中央の高まりは外周とほとんど同じである.接合資料11は口縁部の破片で,端部を下方へ折りまげただけで内面にかえりを作出しない.

壷形土器 19は口頸部の破片である.頸部がくの字状に外反し,口縁部に段を有する有段口縁の壷となる.外面は箆により平滑に調整されている.

高坏形土器 坏部の131は,底部から内湾気味に外方に開く.内外面ともに刷毛目によって調整される.134の坏部は,底部が外側に突出し,口縁部は斜めに開いて外反する.47の脚部は,柱状部が下ふくらみとなり,強く外側に屈曲して裾部を形成する.器面の調整は箆による.前期の和泉式期の特徴を備えている.

縄文土器 記録した13個の破片は,胎土,焼成,色調などからすべて同一個体と思われる.縄地に太い条線文を有する深鉢形土器で,大洗町大貫落神貝塚の第Ⅱ群土器(堀之内Ⅰ式)に該当する(藤本弥城「大貫落神貝塚」『那珂川下流の石器時代研究』Ⅱ 昭和55年12月).

石製品 隅丸長方形を呈し,長さ10.0m,最大幅8.0cm,厚さ5.3cmの大きさである.実測図の上下両端,左右中央,両側面の中央に打滅痕がある.重量640g.砂岩.

第二八図 第一三号住居址出土遺物実測図