明治33年の水道費は歳入が353円14銭5厘で,歳出が318円35銭4厘であった。それは明治40年の歳出でも同じ段階の429円80銭5厘であったが,同44年になると1万2,919円34銭1厘と約30倍も増加することになった。水利土功会時代に比べて下市水道の維持管理が,いかに多額の経費を必要としたか理解できる。

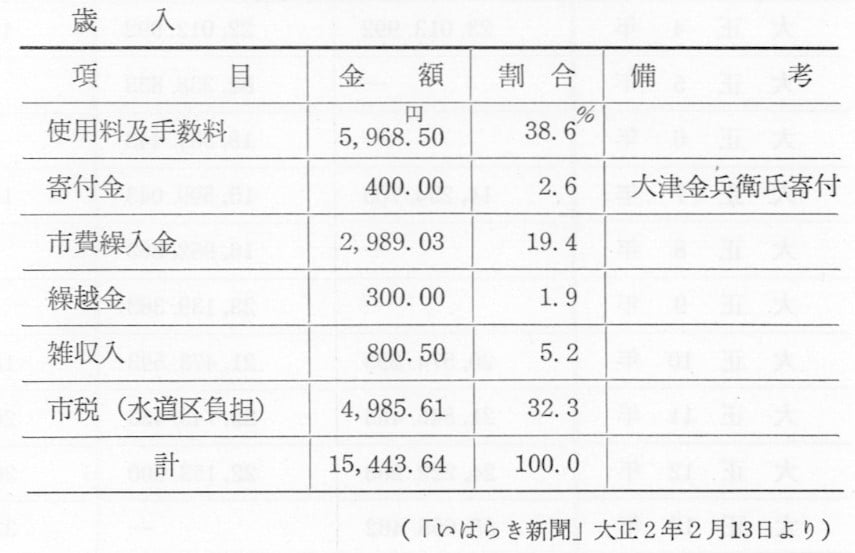

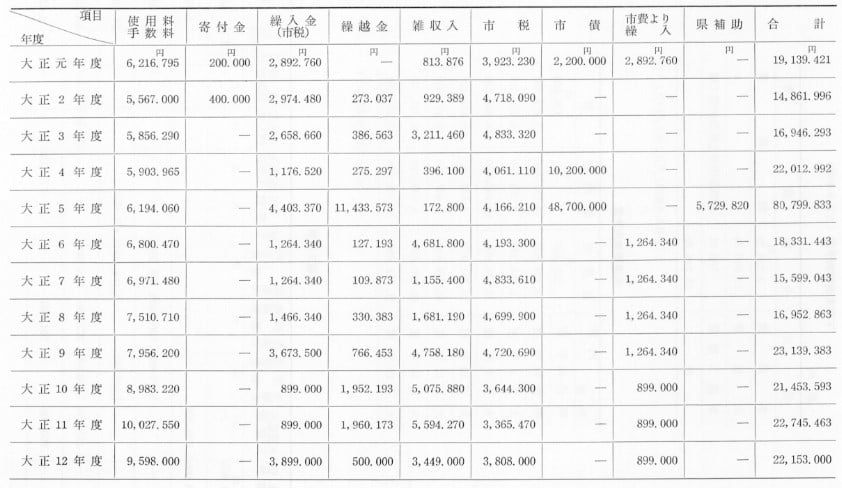

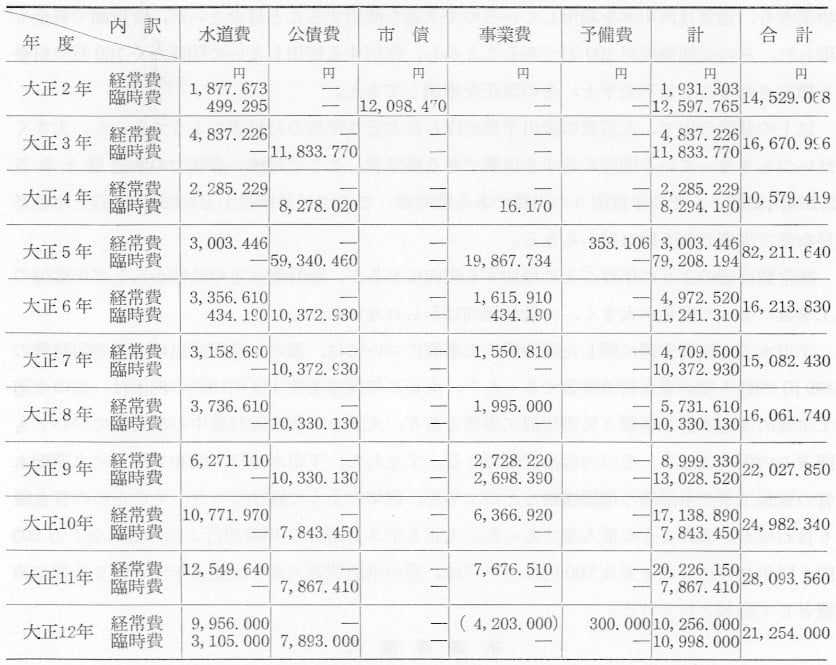

歳入の内容をみると,表のように大正3年度予算でその中心と思われる水道使用料及び手数料は全体の38.6パーセントにすぎず,水道区負担という市税が32.3パーセントも占め,市費の繰入金も19.4パーセントあった。これは表のように大正12年度の決算でも使用料及び手数料が43.3パーセント,市税と市税繰入金が34.8パーセント,市費よりの繰入が4.1パーセントであるので下市水道時代は大きな変化はなかったことになる。

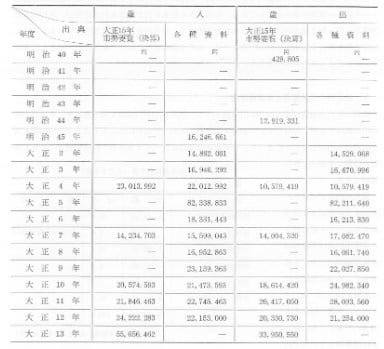

ただ,当時の水道費に関する歳入歳出の基本資料はなく,出典によって数字に相違がある。予算の段階や決算の段階によって金額が相違するのは当然のことではあるが,それも大正15年「市勢要覧」には決算とあるが細部の数字がなく検討できず,不明であるため資料の明示にとどめる。大正4年の歳出については,両資料とも1万579円41銭9厘と同一金額を示すので,どの資料も無視することはできない。

給水料については前項で説明したが,改良工事の失敗以来滞納が多くなり,その額が千数百円に達した。しかも,改修工事中には料金の特別免除を要求する者まであって,徴収作業が進まなかった。そのため水道費の借入をしなければならなかった。それでも大正元年の8月には滞納整理ができたが,今度は給水料についての問題点も明確になった。

湯屋(銭湯)業者は,現在の給水料では営業が不可能と1か月1円平均の引下げを要求。染物業者も,通常は河川水を利用しているので水道を使用することは少ないが,計量制で料金も取られ,その最低単位が100石であることから,使用する使用しないに関係なく100石の料金を徴収されることは不公平と,その改正を申請してきた。

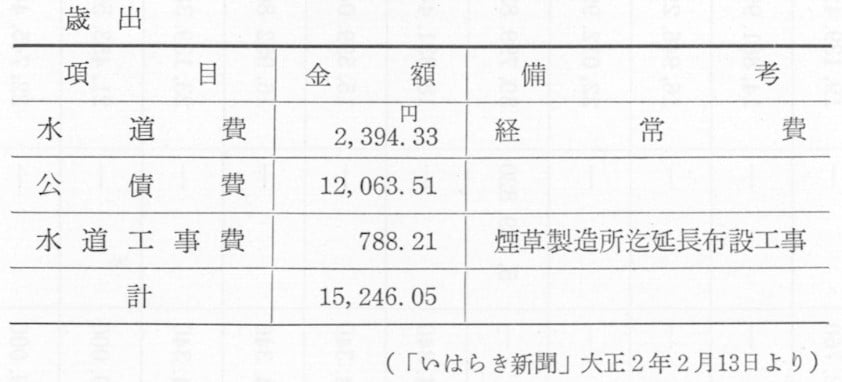

以上の状況の中で,水道費の歳出予算が作られ大正3年度の分は表のようであった。大きくはいつもきまっている関係に対する出費である経常費,ここでは狭い意味での水道費とある2,394円33銭と,その年度限りの出費である臨時費,ここでは公債費1万2,063円51銭と水道延長布設工事費の788円21銭からなる。

経常費は表のように年度ごとに増加する傾向にあるが,臨時費はその性格からして年度毎の工事量によって変化が大きく,一般的傾向はみられない。

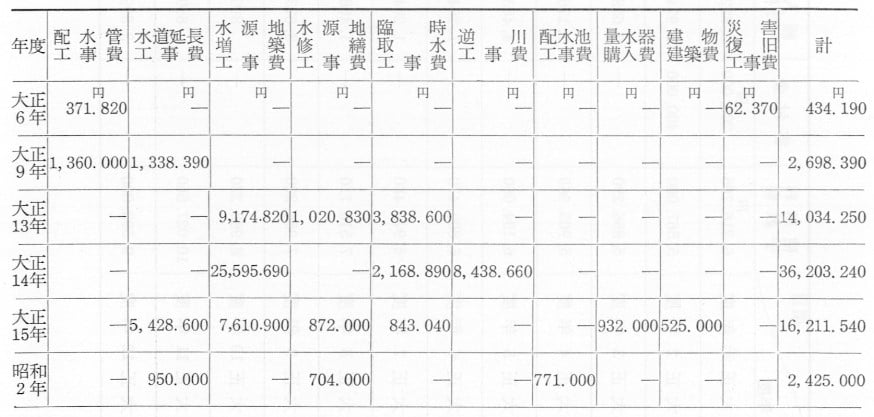

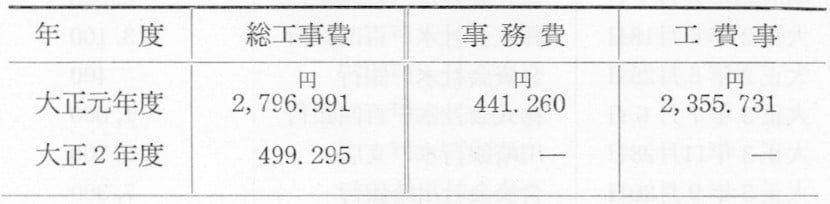

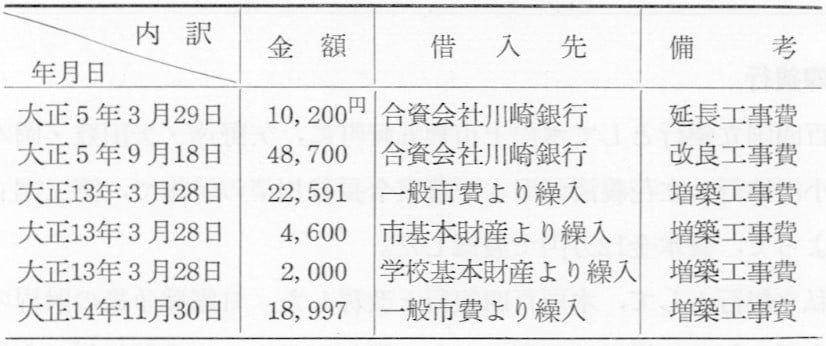

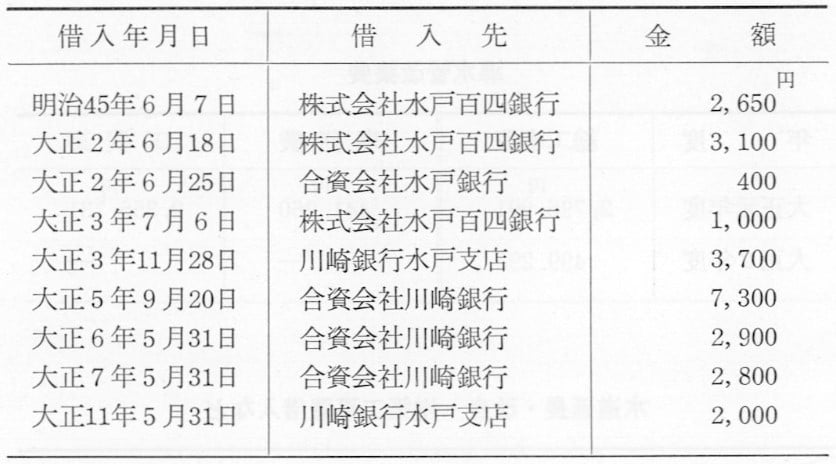

下市水道の維持管理に関した臨時費の工事費については,表の水道費歳出の水道費臨時費の499円29銭5厘が導水管改築費であったり,大正6年度事業費434円19銭の内訳は,表の水道工事費には配水管工事費と災害復旧工事費とあり,大正9年度の臨時費中の事業費についても同表の内訳によって,その内容は理解できる。すなわち,下市水道は,昭和2年まで水道配水管の延長工事や水源地の増築修繕などの工事を,毎年のように続けていた。そのための資金繰り合わせが,表のような借入金であった。大正5年3月29日の川崎銀行よりの借入金1万200円と同年9月18日の4万8,700円については,表の水道費歳入部の大正4年度と同5年度に市債として記載されている。