大正元年8月13日の「いはらき新聞」に,県の土木課の調査によるという下市水道に関する計数が,つぎのように掲載されている。

延長3里10町:水道の長さは導水鉄管10吋2町2間,土管1尺24町3間,同5寸2町4間,配水鉄管9吋13町54間,6吋11町24間,3吋1里27町47間,総延長実に3里10町12間に達し,使用土地6,832坪,配水池2か所の容積6,532立方尺なり。

使用者1,600戸:水道の水によりて生活しつつあるは自家引用305戸,共用栓即ち私設310戸,公認1,058戸,合計1,673戸にして,栓の数は共用522,防火用60,合計582なり。

1日間の給水量:1日間に供給し得べき極度の水量は1万4,704瓲にして,料金は自家引用2,387円 共用栓1,444円 計3,831円なり。

総工費11万円:該水道は明治42年の7月工を起し,本年3月竣成せしものにて,工費9万5,744円,利子9,188円,其他24円,計10万4,956円。維持費は経常2,732円,臨時修膳((繕カ))費1万187円,計1万2,919円にして維持費臨時修膳((繕カ))費に多額を要したるは導水管の埋設不充分なるより全部埋替をなし,其他之れに伴ふ雑費を要したるものなり。

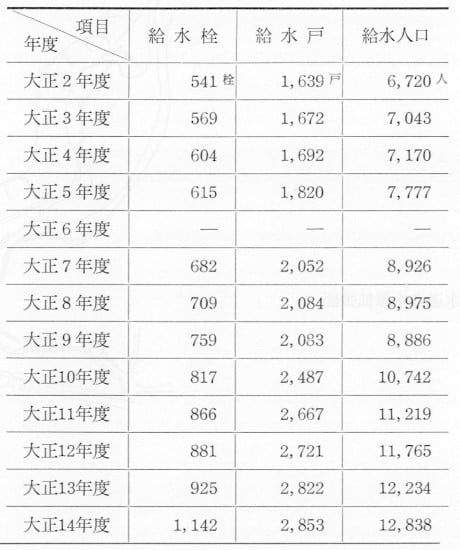

大正時代の給水関係の数字は各種資料をもとに作成すると下の表のようになる。大正3年には,下市町務委員会が独自に給水人口を調査し9月の段階で8,326人と発表した。市の公表では7,400人ともあるが,表では7,043人であり,住民の移動も多く統計の取り方で少々の誤差は常にあったようだ。

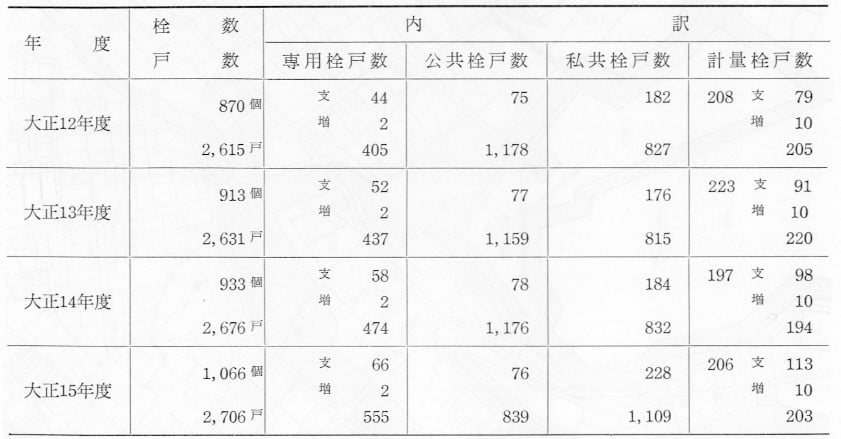

これを出典の異なる「水道給水戸数と詮数」表でみると,使用戸数中の詮数では大正12年が33.3パーセントで,順次34.7パーセント,34.9パーセント,39.4パーセントと増加している。また,家庭専用の給水栓の普及割合は,大正12年が15.5パーセント,大正13年が18.0パーセント,大正14年が17.7パーセント,大正15年が20.9パーセントで,いかに専用給水詮を設置し維持することが大変であったかが理解できる。現在,水道のじゃ口が各家庭に何か所も設けられ,われわれは自由自在に水を利用しているが,それは当時では想像もできなかったもので,使用する面で反省しなければならない点でもある。