大正元年の年度末に明年度予算を作成する方針が発表になった。第4水源の完成により給水量が増加したこともあって,給水区域の拡大が可能となったことから,竣功が近い煙草製造所に延長することにした。その延長線の途中に桜川があるため,これを渡すために石垣橋に水道橋を七軒町水道橋のように架ける必要があった。その工事費上の問題もあって,具体的試算を始めた。

これを知った東柵町の住民は,大正2年7月に鈴木熊次郎外54名が連署して市役所に,郡役所付近に水道共用栓の設置を請願している。

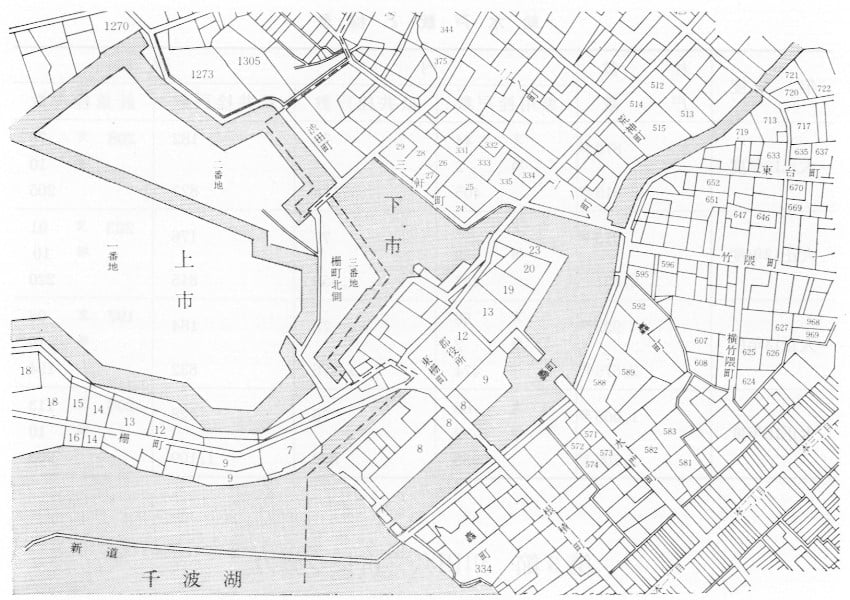

東柵町一帯から柵町にかけては,千波湖の延長にあった城郭の堀によって囲まれていたため,井戸の水質が悪く,飲料水には悩まされた所であった。下市水道も区域外としたため,住民は深井戸で比較的水質の良かった東茨城郡役所の井戸を利用させてもらっていた。市当局は,内堀埋立終了後には,東柵町も区域内に編入して水道を布設する計画であった。ところが内堀埋立工事の石垣切り下げなど最初の段階において,郡役所内の井戸の水量が減少し始めた。郡役所では役所使用量にも不足するほどになったため,付近住民の利用を制限することになった。それでも,湧出量の減少がはげしかったため,郡役所自体が市に給水申込みをするほどになり,住民の井戸への立入りを完全に締め出すことになった。このような事情もあって,近辺住民や市内有識者の支援を受けて強力な請願活動に入った。

市水道係では,東柵町住民の衛生上の問題など生活不安を知って同情し,給水を前提にして調査を始めた。請願を受けた町には水道区域外のために2つの問題があった。送水のためには約80間以上の配水管延長工事が必要となり工事費がかさむこと。現区域内給水の水量については充分であり,請願地区に給水しても不足にはならないが,予定されている煙草製造所への給水が開始された時や水源が地下水のため万一日照りが続いて渇水があったり,施設の破損により水量が減じた時はどうなるかなどであった。

東柵町の住民は,市水道係に水道布設費の利用者負担を申し出て,共用栓1個分の工事費とともに納入した。そこで係は,大正2年9月15日に,轟町の本管より約80間の配水管延長工事を始め,郡役所左方に共用栓を設置した。