申請を受けた県では,下市区民よりの反対陳情もあったため,9月25日に市の水道技術関係者の出頭を求めた。出頭した土木技師河合信は,水量の計算,水道延長と旧給水区への影響などについて説明をし,29日には水源・配水池その他の案内をしている。

このように,水道延長問題のエスカレートで,上下両市区民の反目が大きくなった。市の治安にも影響するようになったため,市内の平和を旗印として,市政関係の元老株と称する団体である癸丑(キチュウ)会が調停に乗り出した。癸丑会の癸丑は大正2年の干支で,これは大正2年結成の会という意味である。

水道に関する癸丑会の会合は,9月26日夜に第1回目があった。話し合いは深夜にまで及んだが,問題が重大な内容をもっているため結論が出ず,調査のため7人委員会を設け,その調査の報告をもとに会の意見を統一することになった。

この会に所属した笹島清兵衛が,その立場上の問題もあって下市水道延長反対実行委員長を辞職したので,その職に金子八郎右衛門が選任された。

癸丑会の7人委員会は,9月28日に商工会議所に関係者を集めて,つぎの事項について説明を求めた。

1 水道沿革の概要

2 柵町水道起工を本年に為さざるべからざる理由如何

3 市当局者の柵町延長計画概要及工事設計の現状,水源湧出量測定

4 下市水道区民数及柵町給水区民の総人口算定及下市給水区民と柵町給水区民の人口戸数

5 下市の最近人口増加率

6 延長に因る経費負担(現在下市給水区民の負担額,拡張後の同負担額,下市水道区の負担と柵町延長区の負担額比較)

7 下市給水区外の人口及給水料

8 水道区外給水に関する件

下市側の実行委員は,町会所にその報告を兼ねて会合し,9月30日に予定された弘道館での第2回の事情説明会に備えた。市役所発表による現給水人口7,400余人を,下市町内別調査によって8,326人としたのも,この時の実行委員の働きであった。また,水道問題解決の基本要件は,水道の需要人口と供給水量にあると,下市側独自の調査をすることに決した。

実行委員は,水道の専門家として東京帝国大学教授で工学博士の中島鋭治に調査を依頼することにして,28日に警察部長亀井に警備を,市役所には水源・配水池などに対する立入り許可を要望した。

このように市民間の対立が激化していったとき,県の要請を受けた内務省の専門技師による水量測定で供給量が充分と確認された。これにより下市側の反対運動の一郭が崩れ,区民は不満を残しながらも延長を認めないわけにはいかなくなった。ただ,実際に工事の認可があったのは,下市側の延期要望していた大正5年の3月14日(内務大臣一木喜徳郎名による内務省茨衛第17号付)であり,その面では下市側の意見が通ったことになる。3月31日には県費補助の指令があり,ただちに着工して11月30日には竣功した。

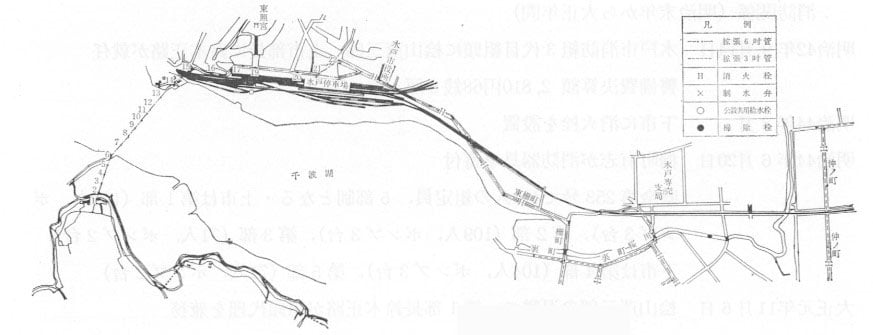

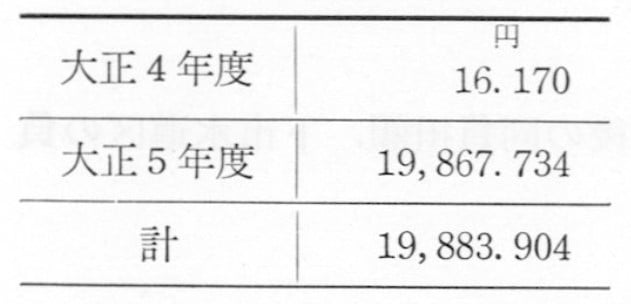

工事の内容は,吉田村米沢に第5水源池を築造し,図のように導水管の途中に接合井を設けて分水し,6吋鋳鉄管で水戸里橋を渡り柵町に出て東柵町まで配水し,轟町の既設配水管に接続する。その総費用は,1万9,883円90銭4厘で,表のように2年間で支出されている。予算に対して480円62銭6厘の残があった。