大正12年5月28日,7代目の市長に市会より推挙されて山崎猛が就任した。1年後の翌13年6月14日には退任して司法大臣秘書,終戦後に衆議院議長となり,運輸・国務などの大臣も歴任している。

この時代の水道事業は,川田市長によって推進された体制の反省時期に入り,冬の時代を迎えた。12年の夏から秋にかけ,水戸では腸チフスとパラチフスが流行し,市民の保健衛生面から上水道布設の早期完成の気運が高まる。ところが,大正11年2月14日の浜田小学校の校舎用地拡張を始め市内の小学校の大改築時期と重なってしまった。9月1日の関東大震災もあって市の財政規模では,学校関係と水道関係の同時着工は不可能であり,山崎市長の判断により教育問題を先決としたことで,水道問題は市内有志の話題より一時消えてしまった。

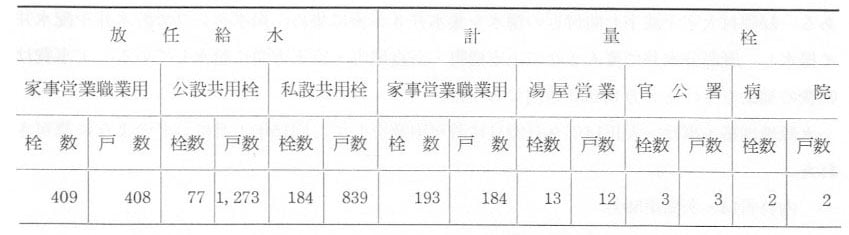

それでも,大正12年8月には日本赤十字社茨城支部病院への延長(6吋鉄管311間5分,3吋鉄管83間,工事費6,994円)工事が始まり,9月30日に竣功するなど小規模の事業はある。その当時の市内給水状況は,表のようである。

大正13年8月5日の「いはらき新聞」は「水戸水道問題」と題して,水道布設の重要性をつぎのように市民に訴えている。

学校建築の次で,水戸の最大急務は水道の完成である。最近の水戸は目下市内の井水が如何に枯渇せるものであるかを見ても分かる。是れで今後10日も照り続けば市内に飲料水騒動が起らないものでもない。西北の一部は既に惨澹たる渇水に瀕して居るのである。殊に上市の高台に住む数万人が,不完全な井水に活き,干満常なき蓄水に不時の大火を難かんとする位危険なものはないのだから,速かに水道を布設して,水の理想的利用を普及するは水戸市是の急所であらねばならぬ。古曰ふ智者水を架むとこれ文化生活が水に依って恵まれるもの大なるを看破したものに外ならない。或は違ふかも知れんが,記者はそう解釈する。

下市水道の水不足も,大正12年,13年の夏季にははなはだしくなり,毎日数時間も断水して給水量を調節するほどになった。

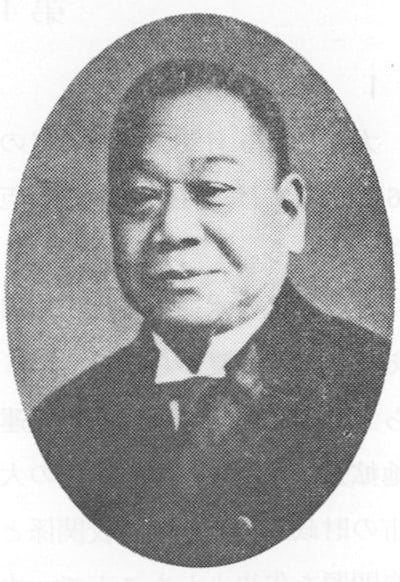

このような識者の努力と,下市水道の水量不足,上市を中心とした地域における井戸の水量減少や水質悪化で,大正13年には水問題が再び全市民的関心事となる。このために8代目市長の選出については,水道問題に理解の深い下市本二町目の鈴木文次郎が選ばれた。鈴木は,中央農事講習所の教諭や県農会の農事巡回教師を勤め,茨城白菜などの品種改良をし,明治24年に下市で種物商を始めて以来水道問題に深く関係をもった。市会議員に3期12年,大正2年には同議長にもなるなど市政に参画していたため,市民からも期待された。

8月12日に就任した鈴木市長は「水戸市の死活の鍵は水道にあり」と水道問題の解決に積極的に取り組み始める。下市水道の水量不足対策として,12月に東茨城郡吉田村大字吉田字東組山林の湧水を3吋ポンプで配水池に揚水する応急工事をした。同14年4月には,その臨時の揚水を廃止し,工事費8,438円余で同郡緑岡村大字千波字から道及び払沢の田畑を借用して逆川の伏流水を3吋ポンプで揚水し,6吋鉄管によって既設分岐点に送水する工事をした。その後も水源に関する諸工事はあったが,最大のものは同15年1月28日より5月までのものである。緑岡村大字千波字七曲付近の湧水を集水井3か所に集め,揚水ポンプで貯水井や配水井に揚水し,既設分水井に流入させて上市柵町・奈良屋町・宮下方面に給水している。工事費は県費の補助をうけた3万8,000余円であった。

水源地増築工事は,大正14年9月22日に許可申請をして,同15年1月につぎのように認可された。

内務省14・茨衛第59号

茨城県水戸市

大正14年9月22日付水道第177号並同第178号申請水道水源地並増築工事変更ノ件許可ス

大正15年1月26日

内務大臣 若槻禮次郎

それまでの自然流下式が,大正15年5月27日の工事完了で全面的にポンプ揚水式となった。揚水機は,明治電気株式会社製の7馬力半(AC型220ボルト,60サイクル)密閉式4極電動機にアポロ鉄工場製4吋半単段タービン式ポンプを直結したもので,その回転数は毎分1,720回,全揚程60尺,揚水量毎分35立方尺のものを装置した。その予備機として,アポロ鉄工場製4吋渦巻ポンプ及8馬力アルファー型石油発動機各1台を設置した。それらの使用電力は水浜電車株式会社より供給を受けた。

これらの運転は昼夜交替勤務の工夫が,平時は電力利用の直結機によって,上流3か所の集水井より流れ込んだ吸水井から配水池に揚水している。停電などの場合には石油利用の予備機械を運転して,揚水を続けることになった。

なお,大正15年当時の水道関係職員は,土木課水道係事務室に書記2人,水道監視1人,臨時雇1人そして揚水場に工夫2人の6人だけであった。

改良工事については,大正14年12月に水戸地方専売局構内に3吋鉄管を36間延長し,消火栓4個を設置した。同15年2月には浜田小学校の構内にも消火栓1個を新設するなど各種の工事をしている。