大正11年1月には,岡田卯之助技師の基本調査は終了したが,前述の事情もあって全てが中断の状況になっていた。それが鈴木文次郎が市長に就任すると表面化し,市民の圧倒的支持のもとに大正13年12月に市域全体に布設することを課題とした水道の設計を依頼している。

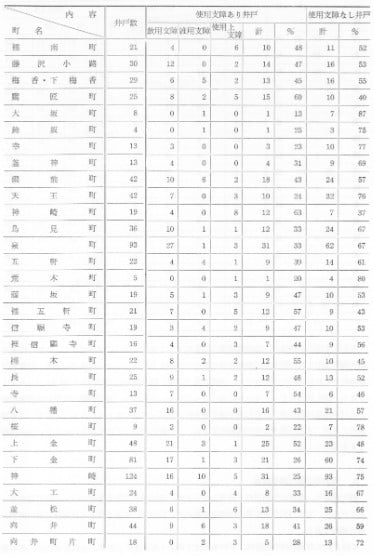

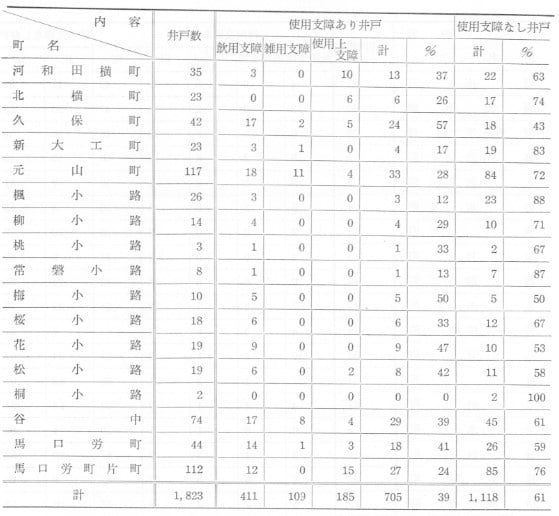

市民がいかに水道の布設を希望していたかは,表のように上市における大正15年8月の井戸調査の結果をみれば理解できる。全体としては,56町で1,823本の井戸があった。そのうち使用支障あるもの705本39パーセント,使用支障ないもの1,118本で61パーセントである。使用支障ある井戸で,飲用に対して支障あるものが411本,雑用支障あるもの109本,使用上支障あるもの185本とある。特に飲用に障害のあるという井戸が全体の22.5パーセントもあるのは大きな問題である。それが南町や泉町の一帯,上・下金町から谷中・馬口労町など商業地区に多くみられたことも注意すべき状況であった。

なお,上市の市街地は,当時は城堀の存在によって地形上3つに区分できた。東部の田見小路・南町地区には13町あって飲用可能の井戸は50.76パーセントで,中央部の金町・泉町地区は24町でそれは65.41パーセント,西部は馬口労町・向井町地区で17町あり68.82パーセントとなり,西に向うほどパーセントは高くなっている。すなわち,井戸利用の問題が城郭部に近い人口の密集地帯に多く,それより遠くになるにしたがって少くなるということである。この当然のことが,また当然のように問題化するが,その解決については当然とはならない点に問題もまた残ってくる。