水戸の電話

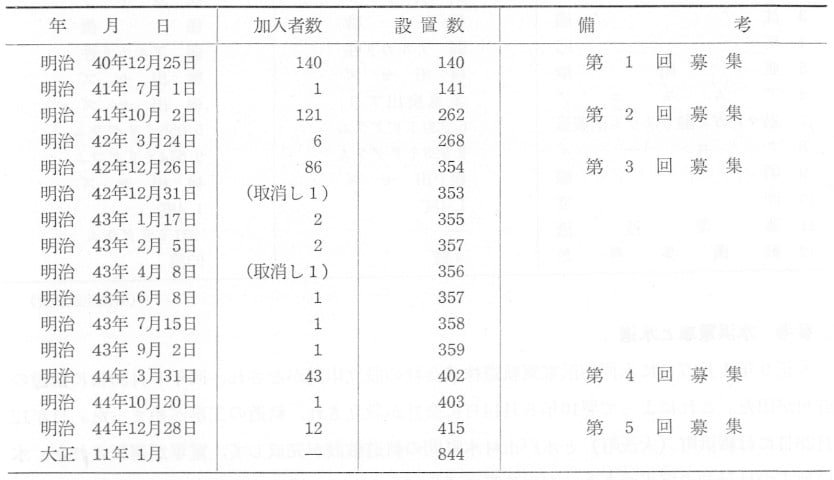

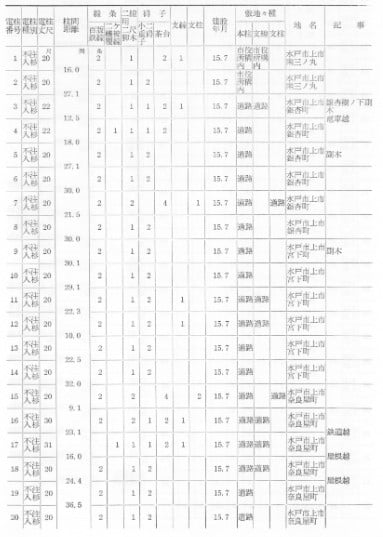

水戸での電話は,明治40年12月に水戸郵便局内に電話交換局が設置され,25日より交換事務が開始された。42年には下市郵便局と馬口労町郵便局でも電話を取扱うことになり,354本の電話が利用されることになった。その後,43年には水戸停車場内に自動電話が設けられるなど加入者も増加し,表のようになった。

私設電話の架設申請

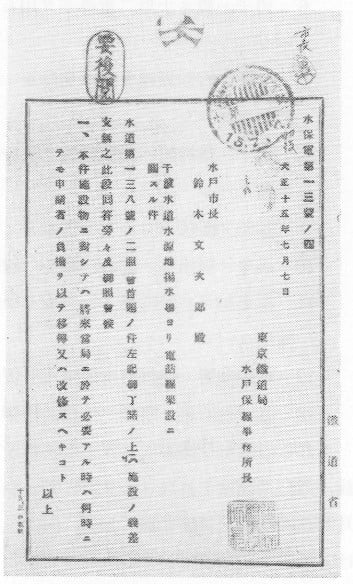

水道関係では大正15年6月2日,水戸市役所と千波揚水場間の私設直通電話の架設願いを逓信大臣に提出している。

私設電話特設の理由は,下市水道の水源池増築により揚水場を新設したが,そこは緑岡村大字千波字谷中で,水戸郵便局電話加入区域の外になり,公衆電話の加入が許可されなかったことによる。とくに新設揚水場には,看守人2人が置かれ,交替勤務で昼夜1人が詰めることになったが,揚水が電気利用の装置となったこともあって故障の心配がでてきた。そのときの連絡用として直通電話の架設が計画された。その経費550円は,水源池増築工事費の残額で支出できる予定であった。そのときの提出文書はつぎのようである。

水道第120号

大正15年6月2日

茨城県水戸市長 鈴木文次郎

逓信大臣 安達謙蔵殿

水道事務用電話施設申請書

本市水道事務用電話施設致度候ニ付 私設電信規則第4条ニ拠リ 左記関係書類添付此段及稟請候也

記

私設電信規則第5条第1項ニ拠ル事項書 1通

同規則同条第2項ニ拠ル回線図及線路経過地名表示図各1通

事項書

1 施設ヲ必要トスル理由

水道揚水事務用

2 電信又ハ電話ノ別及其ノ回線

電話ニシテ,水戸市役所ヨリ水道水源地揚水場ニ至ル間 長24丁10間ニ200磅鉄線2条ヲ架渉シ複線式トナシ,前記両所ニデルヴィル電話機及12号形加入者保安器各1個宛ヲ装置接続シ,上記2ケ所接続1回線トナス其延長1里12丁20間

3 機械設置ノ場所

1 茨城県水戸市大字上市南三ノ丸[104.105ノ2.106/105.118ノ3]合併地 水戸市役所

2 茨城県東茨城郡緑岡村大字千波字谷中823ノ2 水戸市役所水道水源地揚水場

4 線路経過地名

水戸市大字上市 東茨城郡緑岡村大字千波

5 落成期限

認可ノ日ヨリ30日間

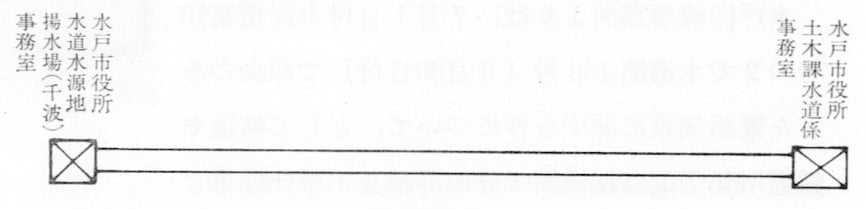

以上の申請に対して,大正15年6月9日東京逓信局より監話第7398号によって,添付書類などの追加要請があった。そこで再度書類を作成し,6月16日に認可申請をした。そのとき電話機械設置の場所として揚水場平面図以外に市役所庁舎内外図ような配置図も添付されたことより,当時の市役所内施設の内容が良く理解できる。大正15年南三ノ丸時代の役所の内部を表現した写真はなく,配置についても354ページの図以外に発見されていないので貴重な資料である。

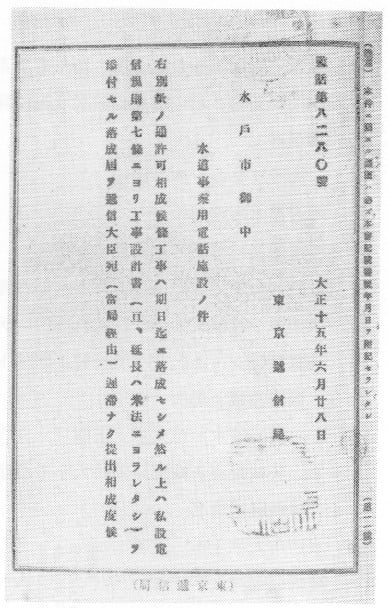

大正15年6月28日 監話第8280号で水道事業用電話施設が逓信大臣の指令を受けた東京逓信局長より右のように許可された。そのときの許可条件は6条よりなり,許可の有効期間は5年とされ,逓信大臣が公益上必要と認めたときは政府が経営する電話線路として共用したり,変更させることができるとある。

架設の工事

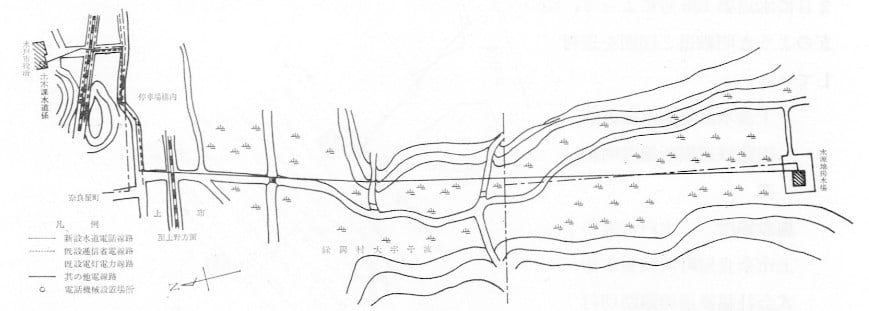

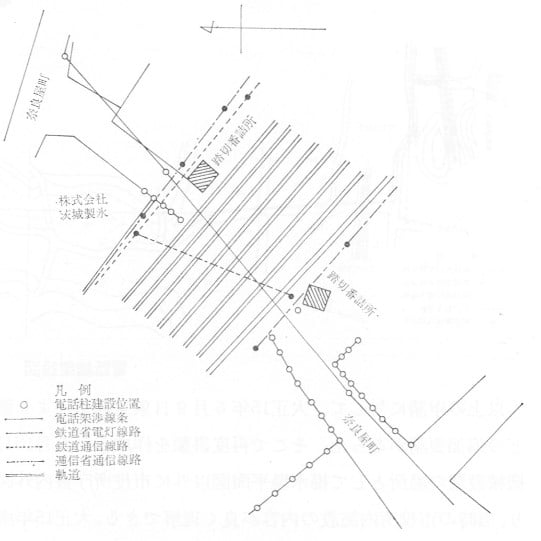

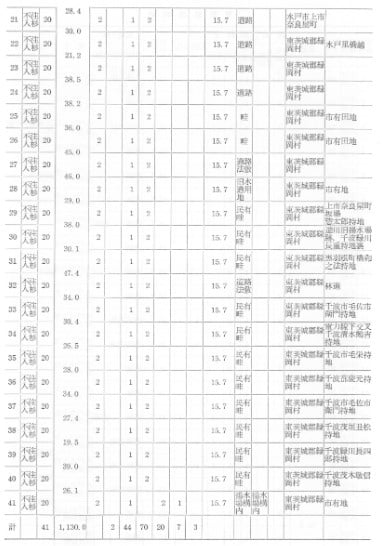

認可を受けた市当局は,7月11日より工事に着手することになり,水戸里(美都里)橋付近より七曲坂路付近に至る凹地逆川沿いに図のような条件で電柱を建てるため地主と交渉し,鉄道の横断箇所については鉄道省東京鉄道局水戸保線事務所と相談を始めた。

水戸保線事務所よりは,7月1日付水保電第13号の2で水道第138号(6月30日付)で照会のあった電話架設に関する件について,として軌道や鉄道用架空電線路横断部分の詳細な工事仕様書と図面を求めてきた。これに同月2日に水道第138号によって,つぎのような明細書と図面を送付している。

千波水源地揚水場電話線路鉄道横断施設明細書

施設場所 水戸市大字上市奈良屋町茨城製氷株式会社脇鉄道線路踏切付近

設備予定 右場所ニ於テ鉄道線路ヲ挟ミ市道路面ニ長30尺及32尺不注入杉柱ヲ各1本ヲ建設シ(図面参照)

之ニ2ケ撚被覆線1条ヲ軌道面上20尺以上ニ架渉シ 茶台碍子ヲ使用シ柱間距離ヲ23間2尺トス 而シテ架渉線ノ鉄道通信線路ノ下端,鉄道電灯線ノ上端ヲ通過スルモノトス

以上のような交渉の過程があって,大正15年7月7日に「千波水道水源地揚水場ヨリ電話線架設ニ関スル件」と題し,「本件施設物ニ対シテハ将来当局ニ於テ必要アル時ハ何時ニテモ申請者ノ負担ヲ以テ移転又ハ改修スヘキコト」の条件付で承認された。その工事は7月24日午前10時より,鉄道の保線事務所関係者の立合いによって始まっている。

電話新設の工事は,特別な技術を必要とするため,つぎのような「電話架設工事設計書」と「同仕様書」を作成し,設計額611円11銭を計上した。

市土木課水道係事務室千波水源地揚水場間電話架設工事設計書

1 本工事ニ於テ 水戸市役所土木課水道係事務室ヨリ東茨城郡緑岡村大字千波水源地揚水場ニ至ル間 線路互長18丁54間5尺ニ不注入杉電柱43本ヲ建設シ 百磅鉄線2条ヲ加渉シ(鉄道横断ノ箇所ハ2ケ撚被覆線ヲ使用ス) 前期((記カ))2ケ所接続複線式電話1回線ヲ構成ス

1 前記2ケ所共磁石式デルヴィル壁掛用電話機1個 12号形加入者保安器1個及屋井乾電池(平角3号)2個宛ヲ取付ケルモノトス

1 保安設備トシテ 前記12号形加入者保安器ヨリ電話単線室内ゴム線ヲ以テ地中導線(50磅銅線7ケ撚線ヲ使用)ニ導クモノトス

同仕様書

1 電柱ハ可成真直トシテ赤身多キアルモノヲ撰ビ,腕木切込及頭部笠金ノ下並ニ地際ノ上下約3尺ノ部分ニ充分「タール」ヲ塗布スベシ

2 腕木ハ本柱頭部ヨリ5寸ヲ下リ取付ケ 直角柱ニハ2本ヲ直角ニ取付クベシ

3 本柱1本隔ニ地線ヲ取付ケ,支線取付柱ニハ頭部ニノミ地線ヲ取付ケ 其端ヲ支線ニ接続スル事ヲ得

4 碍子ヲ腕木ニ取付クルニハモールヲ充分ニ堅ク締付ケ 脱落ノ虞ナカラシムヘシ

5 本柱ノ根入ハ其ノ長サノ約6分ノ1ヲ標準トシ 地質ニヨリ多少増減スル事ヲ得

6 碍子ハ概ネ小形二重碍子ヲ用ヒ,直角柱,引止柱,鉄道越柱等ニハ茶台碍子ヲ使用スベシ

7 線条ハ百磅鉄線2条ヲ架渉シ 弛度ヲ適当ニ取リ両線ノ弛度ヲ同一ニシ混線ノ虞ナキ様注意スベシ

8 碍子ノ綁縛線ハ30磅鉄線ヲ充分堅ク綁縛シ 切断又ハ解ケテ線条ノ脱落スル如キ事ナキ様スベシ

9 線条ノ接続点ニハ充分注意シ ハンダ付ヲナシ克ク洗浄スベシ

10 線条ノ繰出ニハ充分注意シ 線疵ヲ生ズル事ナキ様スベシ

11 電車越又ハ鉄道越ニハ可成2ケ撚被覆線ヲ用ヒ 銅線ト鉄線トノ接続ニハスリーブヲ使用スベシ

12 屋内装置ハ逓信省所定室内装置心得ニ準拠シ 係員現場ニ於テ説明ス

13 其ノ他詳細ノ事項ハ係員ノ指揮ニ従ヒ施行スベシ

これら設計や仕様書による工事技術者は,市内に1人しかいなかったため,請負額606円85銭,施行期間は7月11日より15日間という請負い契約をした。工事は契約の通りに完了し,7月26日には通話試験も終了して,同28日には落成届をつぎのような指定された工事設計書を付けて逓信大臣に提出している。

機械種類及戸数 磁石式デルヴィル壁掛電話機 2個

内訳

水戸市役所内土木課水道係事務室 1個

東茨城郡緑岡村水源地揚水場 1個

線路互長 2,044m85

架空線地下線水 架空線

底線ノ別

回線方式 複線開電路式

線条種類 亜鉛鍍鉄線

線条ノ太サ 百磅(SWG14番)

線条延長 4,089m70

保安装置ノ方法 12号形磁石式加入者保安器