水道事業用の私設電話が完成しても,係員の大部分はその使い方ができなかった。見ることもまれな普及状況であったから,電話のイロハから教育することになった。その資料としてつぎの「電話故障修理の心得」「電話維持の心得」がプリントされて配布され,指導された。これらは水道事業と直接には関係ないが,時代を理解する資料として提示する。

電話故障修理の心得

我々人間でも時々病気に罹ると同様に,電話でもチョイチョイ病気にかかって活動が出来なくなることがある。即ち電話の故障というのがそれである。人間が病気になれば医者にかからねばならぬと同様に,電話も故障を起したならば,これを修理しなければならぬ。

病気になるのは平常からの心懸けが悪く,栄養のとりかたが足りないからである。又無理なつかいかたをするからであると同じく,電話も平常から相当に取扱に注意せぬと,遂には病気を起してしまふ((う)),時には天災によって大怪我をすることもある。例へば大暴風とか大雪などの為に,電柱が倒れるとか線が混線するとかして,サッパリ其の用をなさなくなる事がある。其の度毎に一々医者を呼んで療治をして貰って居ったのでは,トテモ経済のゆるさないばかりではなく,むだに時間をついやして電話の巧力を失ふ((う))ことになるから,少しばかりの故障ならば自分で手当をしなければならない。ソレには此の故障はドンナ処にドンナ故障があるといふ((う))事を判定する位の智((知カ))識を持って居らなければならない。ソシテ此故障を判断してから修理にとりかからねばならぬ。

電話に故障があると認めたとき,其の状態によって大凡の判断が出来る。即ち,

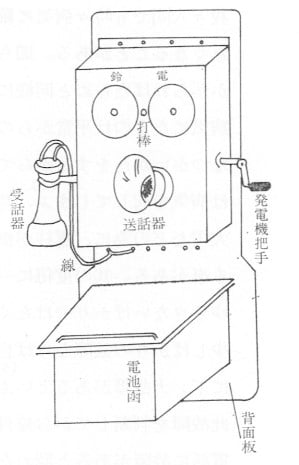

1 発電機の把手(ハンドル)を回転して見て平常より重く感じ,電鈴(ベル)が鳴らす送話口に向て普通の声を発して其の声が自分の耳に当てて居る受話器に平常より良く響くときはドコかで2本の線が混線して居る(之を自己混線と云ふ((う)))ことと思って宜しい。

2 発電機の把手を回転して見て正常よりも軽く感じ,電鈴が平常よりも良く鳴り送話口に向って声を発して其声が自分の受話器に少しも響かぬときは,ドコかで線が断れて居るか外れて居る(之を断線といふ((う)))ことと見て宜しい。

3 発電機の把手を回転して見て正常より幾分か重く感じ受話器を耳にあててブーンとか又さわがしい音を聞くときは,線がドコかで木の枝か何かにさわって居る(之を地気といふ((う)))と判断して差支えない。

4 信号して双方共電鈴はよく鳴るけれども,先方の話はよく聞こえるがコチラの話が先方へ通じないときは,コチラの送話器か又は電池が悪いのである。之と反対のときは先方の送話器か電池が悪いのである。

5 コチラも先方も信号してお互に電鈴はよく鳴るが,受話器に耳をあてると断線の状態となるときは,何れかの受話器の内部の線か又は紐の心線が断れて居るか或は自働スイッチ(受話器をかける又形金物付属の部分)の接点が悪いのである。

6 双方の話は何の変りもないが,受話器を外して発電機の把手を廻しても,懸けて廻しても電鈴がならなければ発電機か電鈴が悪いのである。懸けて把手を廻して若し先方の電鈴が鳴ればコチラの電鈴が悪いのである。

7 先方で信号をせぬのに電鈴が変った鳴り方をしたり,受話器を耳にあてて見て耳タボや手にピリっと感じ,ゴーンといふ((う))音を聞くときは電灯か,電力線又線が触れて居るか近づいて居るので危険である。

8 発電機の把手を廻して見て,ギーギーと音がして重く感じ,其の他に異状がなければ発電機の把手の油が切れたのである。

右の様にして其の故障がドンナ故障であるかを確め,大凡の推量で心当りの箇所を調べて相当の修理をしなければならない。電話機の取扱方が悪いとツマラぬことでトンダ故障を起すことがあるから,ソレも充分注意しなければならない。取扱方は大体次の通りである。

1 受話器をかけるときは,静かにかける事

2 受話器をかけるときは必ず耳にあてる方を下にしてかける事

3 発電機の把手は上から前の方へ,前の方から下の方へ向ひ自分の前へ帰る様2,3回廻すこと。

4 通話中工((具))合が悪いとて受話器をかける金物をかたかたせぬ事。

5 送話口に向ては静かに普通の声で,送話口から約5寸口をはなして話すこと。

6 信号するとき電鈴の中部の打ち棒(球のついたもの)をつまんで把手を廻さぬ事。

7 電話機の下に取付けてある電池の函に肘(ヒジ)をつかぬ事。

8 話をしたあとは送話口をよく拭き置くこと。

9 話をする前に線のゆるみ居るかドウかを調べる事。

10 話をしながらいたずらせぬ事。

電話維持の心得

電話といふ((う))ものは,恰も人体に於ける神経の様なもので,仕事の上に大いに必要欠くべからざるものであるから,之を使用するものは常に其の維持に意を留めて,千波水源地の付近へ出張でもした際には必ず機械や線路に異状が有るか無いかを調べ,若し異状があったならば直に課長に報告せられる様にしたいのである。就ては常々左に記載した事柄を守ってもらいたい。

1 電話機は常に塵埃がたまらない様によく乾いた布で拭き掃除をする様にして貰いたい。又取扱ふ((う))のみも乱暴な事をせずに丁寧にしていただきたい。

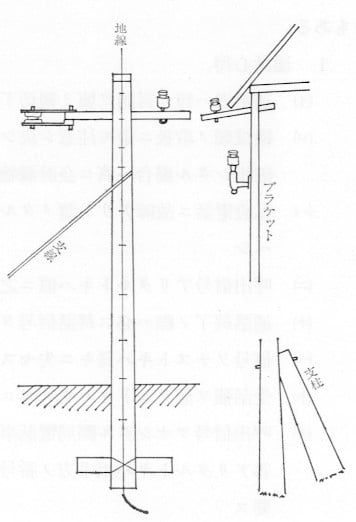

1 電話線路か他の通信線又は電灯電力線と交叉若しくは接近して架設するときは規程によって2尺以上離さなければならぬものである。然し都合によって2尺以上離す事の出来ない場合には 両方の管理者が相談の上1尺迄つめる事が出来る。又特別高圧線と交叉するときは,最大の電圧が1万ボルトまでは3尺,夫れ以上は1万ボルト毎に8寸を加へて離す事になって居る。又互に接近するときは,お互の水平距離は特別高圧線路の電柱地表上の高さ以上離す事になって居るが,之も出来ない場合は双方話合ひ((い))の上で10尺まで縮める事が出来る事になって居るから,此等間隔に異状があることを認めたならば直に課長に報告して頂きたい。

1 他の電線と6尺以内に交叉又は接近して架線するときは,規定によって其の管理者に通知し立会の上で仕事をせねばならぬ。之れは新に架線するときばかりではなく,既に架線してあるものを修理する場合も同様であるから,此の様な場合にも一応課長に報告して貰いたい。

1 電話の本柱,支柱,支線の根際は常に堅固にして置かなければならぬから,雑草を発生せしめず,塵芥などを堆積せしめぬ様に注意し,本柱支柱の地際は地表面の上下1尺5寸は腐朽しやすいから毎年1回つゝは根際を約1尺5寸掘ってよくタールを塗ることにしたいのです。

1 碍子,線条に蜘蛛の巣がかかって居るのを見つけたならば,必ず取除いて置いて貰ひ((い))たい。蜘蛛の巣は乾いて居るときは差支えないが,之が湿ると電流がこれより自然に漏れて通話や信号が不良になるからである。

1 小児等がよく支線につかまってゆすぶって遊んで居るのを見受けるが,夫れを見付た場合には注意をして止めさせる様にしたい,電柱の根がゆるむばかりではなく,若し電灯線などに近づいて居ったりすると危険であるからである。

1 電話線が他の建物とか樹の枝等に接触して居ると天気のよいときは差支えないが,雨天の際には電流がソコからもれて通話や信号の工((具))合が悪くなるから,是等を見付けたならば,此の物から線を放して置いて課長に報告して貰いたい。

1 電柱の根元が腐朽して来たならば,其の腐朽した部分を削りとって,タールを塗って置くことにしたいものです。

1 其の他異状があったならば,何でも課長に報告することにしたい。

なお,昭和4年10月5日には庁中達として,「庁内私設電話機使用並電話交換取扱内規」が発せられた。当時の電話普及状況では,これを使いこなすことはなかなかできず,使用方法を職員に徹底的に教育する必要があった。その統一基準が内規である。これはつぎのような内容であるため,昭和初期の前時代的なもののように思われるが,現代にも普通に通用するマナーもある。

1 通話心得

(イ) 通話者ハ特ニ言語ヲ慎ミ親切丁寧ヲ旨トシ温情ヲ以テ相手方ト通話スヘシ

(ロ) 機械類ノ取扱ニ最モ注意シ決シテ粗暴ニ渉ル等ノ行為アルヘカラス 若シ誤テ之ヲ破担シタル場合ハ直ニ会計課物品取扱主任ニ其ノ旨申出修繕ヲ乞フヘシ

(ハ) 私設電話ニ故障アリト認メタルトキハ直ニ庶務課文書係交換監督者ニ其ノ旨通報スヘシ

(ニ) 呼出信号アリタルトキハ直ニ之ニ応答シ相手方ニ迷惑ヲ掛ケサル様注意スヘシ

(ホ) 通話終了ノ際ハ必ス終話信号ヲ忘ルヘカラス

(ヘ) 信号ヲナストキハ長キニ失セス発電機把手ヲ2,3回廻転スルニ止ムヘシ

(ト) 受話機ヲ懸クルトキハ必ス耳ニ当ル方ヲ下ニ向ケ置クヘシ

(チ) 呼出信号ヲナシタル際局電話事務員(元電話交換手ト称ス)又ハ私設交換取扱者応答アリタルトキハ相手方ノ番号(私設電話ナラハ相手方ノ名称)ヲ明瞭ニ告クルヲ要ス

(リ) 私設電話ニ依リ外部ニ通話ノ必要アルトキハ私設交換取扱者ヲ呼出シ受話機ヲ耳ニ当テ応答ヲ待チ只単ニ「局」ヘ又ハ「局線」ヘト告ケ局電話事務員ノ応答アリタルトキハ相手方ノ番号ヲ明瞭ニ告クヘシ

(ヌ)私設交換取扱者ハ毎朝各私設電話ノ信号及通話試験ヲナシ其ノ成績ヲ予テ備付ケアル試験表ニ記入シ庶務課文書係交換監督者ヲ経由庶務課長ノ検閲ヲ受クヘシ

2 交換機取扱

(イ) 局ヨリ呼ハレタルトキ

(1) 加入電話機ニ接続シアル場合 呼出信号アリタルトキハ直ニ加入電話機ニテ応答シ其ノ要件カ私設電話使用ノ必要アルトキハ直ニ私設交換機接続ノ上(私設線用電鍵摘ヲ倒シ)(2)ノ手続ヲナスヘシ

(2) 私設交換機ニ接続シアル場合

局ヨリ呼出信号アリタルトキハ局線表示器開クニ依リ任意ノ応答紐ノ栓(後列ニアル紐栓)ヲ相当接続孔ニ挿入シ直ニ之ニ応答シ其ノ要件ニ依リ夫々主管課係ノ私設電話機相当接続孔「ジヤツク」(番号ハ別ニ之ヲ定ム)ニ前記紐ノ栓ト一対ノ他ノ呼出紐栓(前列ニアル紐栓)ヲ挿入接続シ信号ヲナシ相手方ノ出タル事ヲ確メタル上通話セシムへシ

(ロ) 私設電話機ヨリ発信スルトキ

(1) 局ヲ呼フ場合

私設電話機ヨリ呼出信号ヲナストキハ私設交換機ノ私設線表示器開クニ依リ之ニ相当スル接続孔ニ任意ノ応答紐栓ヲ挿入シ応答ヲナシ其ノ要件外部ニ在ルトキハ使用シ居ラサル局線接続孔ニ前記紐栓ト一対ノ他ノ呼出紐栓ヲ挿入シ呼出信号ヲナスヘシ

(2)私設電話相互間通話ノ場合

私設電話機ヨリ庁内他ノ私設電話ヲ呼フ場合ニハ呼出紐栓ヲ要求私設電話機担当連続孔ニ呼出紐栓ヲ挿入信号ヲナス外前項ト同一ノ手続ヲナスヘシ

(ハ) 終話信号アリタルトキ

(1) (イ)及(ロ)ノ各場合ニ於テ終話信号ヲナシタルトキハ終話表示器開クニ依リ一応聴取ヲナシ話中ナルヤ否ヤヲ確メタル後接続ヲ断ツヘシ

(2) 交換取扱者ハ常ニ各表示器ノ開閉ニ注意シ呼出終話ノ両表示器同時ニ開キタル場合ハ呼出ヲ先ニシ終話ヲ後ニスル様心懸クヘシ

(3) 右ノ場合呼出ヲ先ニシタル為終話信号ノアリタルヲ忘ルル等ノ事アルへカラス

(ニ) 交換取扱者座席ヲ離ルル場合ニハ必ス扇形転換器ヲ以テ夜間電鈴(補助信号)器ニ接続シテ後席ヲ起ツヘシ

3 報告事務

庶務課文書係私設電話交換監督者ハ規定ニ依リ毎年4月10日又10月10日ノ2回私設電話交換状況報告ヲ調製シ水戸郵便局長ニ提出スルモノトス 其ノ資料調査ハ便宜交換取扱者ヲシテナサシムルコトヲ得

4 執務時間外ノ取扱

(イ) 交換取扱者退庁ノ際ハ必ス私設線用電鍵摘ヲ起シ置ク事ヲ忘ルヘカラス

(ロ) 交換取扱者退庁後ハ私設電話機ヲ使用セス加入電話機ヲ使用スヘシ

5 市外通話ヲナストキ

(イ) 市外通話ハ私設電話機ヲ使用セス必ス加入電話機ニヨリナスヘシ,此ノ場合若シ交換取扱者執務中ノトキハ私設線用電鍵摘ヲ起シテ後局ヲ呼出シ市外通話ノ手続キヲナシ通話終リタルトキハ旧ニ復シ置クヘシ

(ロ) 交換取扱者執務中市外ヨリノ呼出アリタル場合ハ交換取扱者ハ私設電話機ニ接続セス直ニ其ノ局線相当ノ私設線用電鍵摘ヲ起ス事ヲ忘ルヘカラス

電話の維持管理

電話の通話が可能になった2日後の28日,水道係より市上層部に「増設電話接続ノ件伺」が出された。係員が執務中は開通した電話で充分に機能が達成できるが,退庁後とくに深夜宿直員が仮眠中は事故があっても連絡は不可能になる。そのため宿直室に電鈴1個を増築し,電話の有効利用をしたいとあった。予算は水源池増築工事費の残額から19円50銭を出費し,既設電話付近に扇形転換機1個を設備し,これより宿直室に2号磁石電鈴1個を取付ける設計で,まもなく工事は完了している。

ところが,東京逓信局より水道事業用電話の監査を受けたとき,提出された設計にない増設は既設回線の変更とされ,昭和4年2月28日付で正規の手続きを要請された。そのため市は改めて,設計変更による工事の落成が昭和4年3月1日として,同3月5日に届け出ている。

修理については,昭和3年4月に第8号柱(保線事務所角)を第15号柱(製氷会社前)に長さ18尺,末口の3寸の支柱を1本ずつ取付け,第20号柱の傾斜を直したり,道路に建てられた電柱26本の根元に防腐剤を塗布した。同年12月には,第4号柱(銀杏坂電車越)を根継ぎして1尺高くし,全線の弛度を調整している。

保守点検については,昭和4年度に50円で水道専用電話の維持管理を依頼した書類がある。

こうして昭和6年2月9日,逓信大臣に「水道本務用電話架設期間伸長ノ件申請」を提出した。大正15年6月28日受けた許可が昭和6年7月に期限満了となるため,3か年の延長利用を願い出たのであった。ところが,監話第2081号(昭和6年2月13日)指令では,「前期間満了ノ日ノ翌日ヨリ5年トス」とある。申請した年限より2年も長く許可される不思議な内容であるが,それが良かったのか悪かったのか関係者の意見は伝わっていない。