昭和3年度予算案を審議していた昭和2年2月24日の市会は,全市水道布設に関する市の財政計画案で混乱した。給水料が上下両市とも均一であったことに,下市側議員が不満を表明して,「下市には祖先伝来の水道があるんだから今更改めて水道を拵へて貰ふ必要はない」(「いはらき新聞」昭和5年9月12日の「全市水道一夕話」)と態度を硬化した。

鈴木市長は,対策として下市側議員のなかから桜井末男・武弓武彦・高瀬藤次郎・吉田淳造の4人を選出して水道委員会を組織させ,水道調査臨時委員会と「下市水道補償」の問題を話し合わせた。

水道調査臨時委員会は,全市水道布設の面から円満解決を図るため,6月7日から9月10日までに5回の会合をして下市水道の補償を研究し,10月10日と11月12日の会合で水道費の新旧区域の戸数割差額制の導入を決定し,12月20日には旧区域の控除額について話し合った。

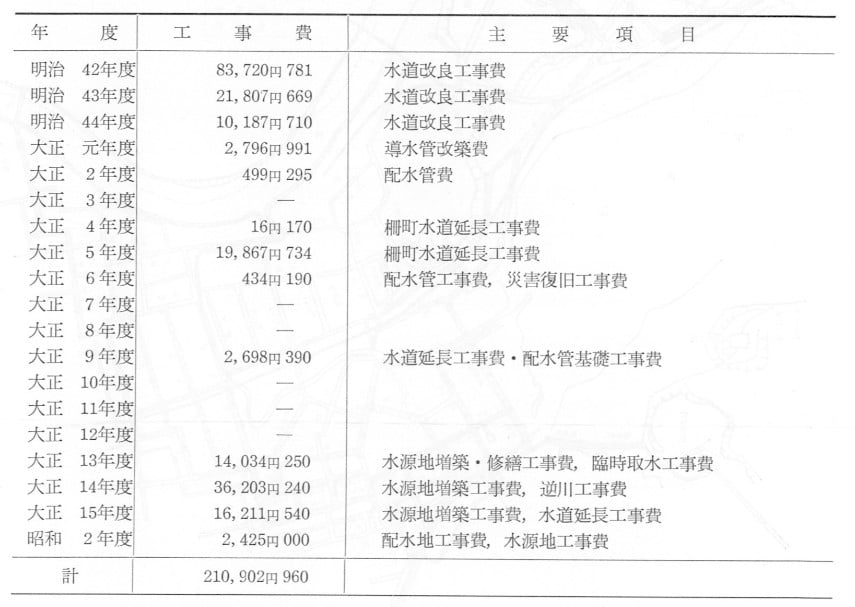

その補償額の算出は,表のように下市水道が起工された明治42年度より計算時点の昭和2年度までの総工事費を21万902円96銭とし,その借入れの金利を5万7,307円76銭1厘とし,合計26万8,210円72銭1厘の総工事経費をもとにする。これから下市水道区民の負担でなかった10万5,224円69銭を差し引いた16万2,986円3銭1厘を補償の対象としている。

これについて,下市水道区を代表する水道常設委員会は施設を60万円程度と評価し,補償額は妥協しても45万から40万円と主張した。

昭和3年3月20日,市会は両委員会の問題点を整理して妥結を図るため,市会協議会を開いた。調査委員会は自己算定方式の正しさを主張して変更を認めず,常設委員会は負担の強化を恐れてついに全市水道布設に反対を表明した。こうして協議会の調整は不調となり,交渉は当事者間で続けられることになった。両委員会は市会協議会の強い要請を受けて,3月27日より4月7日まで4回も合同の委員会を開いて,具体的な施設の評価について検討を加えた。その過程で常設委員が要求額を40万円から30万円に,そして総経費の26万円まで譲歩したが,調査委員会側が下市水道区民以外の負担した分の差引を要求して協定は成立しなかった。

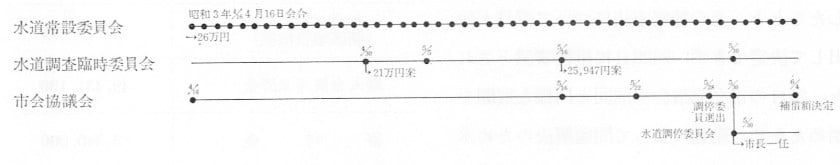

その後の関係委員会と市会協議会の開催は図のようになり,水道調査臨時委員会の方が妥協案を模索しだした。下市水道の総経費については双方とも承認しているので,その時価の問題に限定されたが,このことに関しては議論があり妥協点はなかった。水道調査臨時委員会は,5月16日に下市水道区の要求に近い線での新しい案25万9,475円65銭を作成した。総経費より差引く分を,一般市費繰入金新区域負担額8,735円7銭だけとし,これまで計上していた繰入金償還未済額や寄付金,県補助金は考慮に入れない。ただ,繰入金償還未済額は一般市費で償還することとしている。

こうして金額は両委員会の案も一致したので,5月22日に市会協議会が開かれた。同協議会では,大変な差のあった案が簡単に一致したことと,その補償方法について意見が続出して決定できず,同28日に継続審議とされた。28日の市会協議会も前回と同様な展開を始めたため,動議によって問題解決のため水道問題市会調停委員7名(上市4名,下市3名)を選出することになり,その人選は鈴木市長に一任された。

5月30日,7人の水道調停委員により,下記のような下市水道の管理運営者である水道常設員と,全市水道の推進者である水道調査臨時委員が集められ,市当局者の市長を始め助役・収入役そして関係者の立合いによって協議会が持たれた。