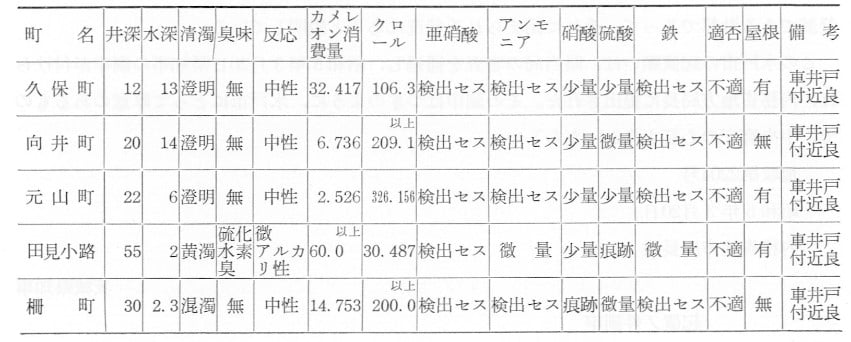

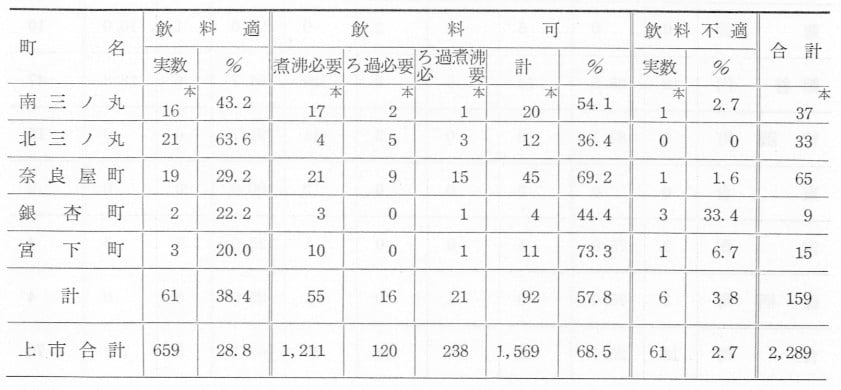

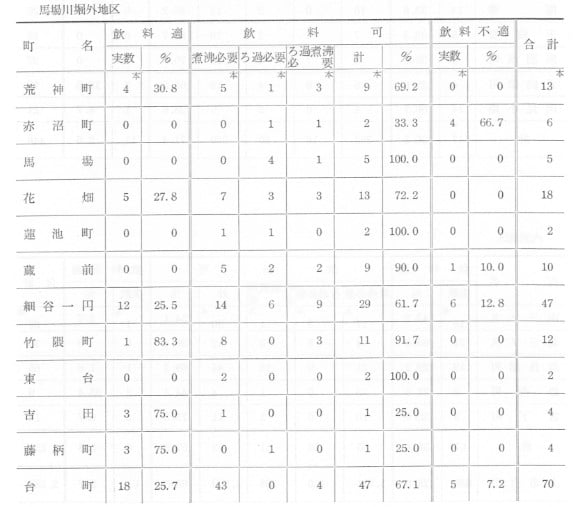

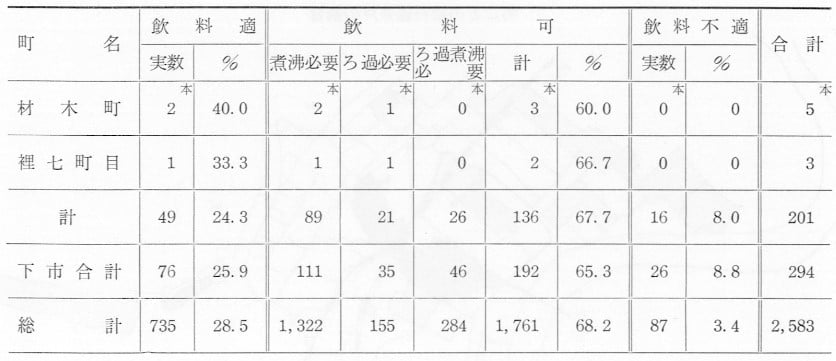

水戸市は水道布設の事業の緊急性を証明するために,昭和4年7月2日より23日まで市内の井戸調査を始めた。調査の項目は,表「井戸の水質検査」のように,井戸の深さ・井戸内の水・井戸水の清濁そして臭味・化学反応・カメレオン消費量・クロール・亜硝酸・アンモニア・硫酸・鉄分の含有量・井戸の構造・井戸のある付近の状況の14であった。これら項目の総合として,井戸ごとに飲料水に適するか否かを判定している。判定は,適不適の2大区分をし,不適の場合は煮沸・ろ過その両方をすることによって飲料が可能になるかどうかと3区分している。こうした作業と判定をもとに整理されたのが,下表「井戸の水質」である。

市内の井戸の総数は2,583本で,上市地区にその88.6パーセントの2,289本,下市地区に11.3パーセントの294本あった。下市地区に少ないのは,表に示された町名には笠原水道その後の下市水道給水地区のものがほとんどないので,水道利用のためと考えられる。

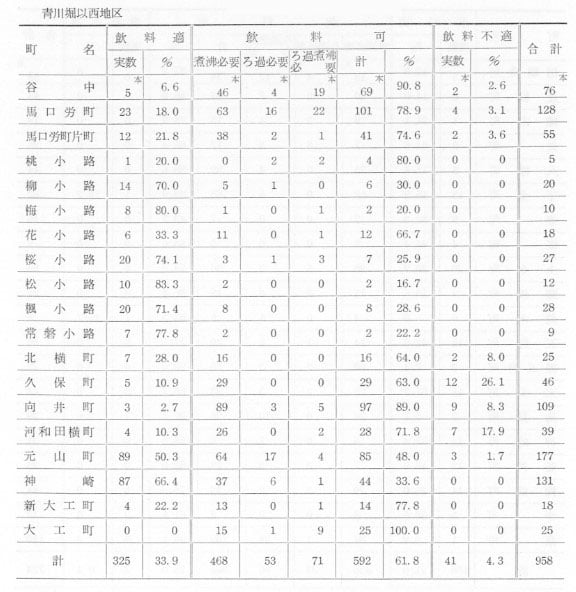

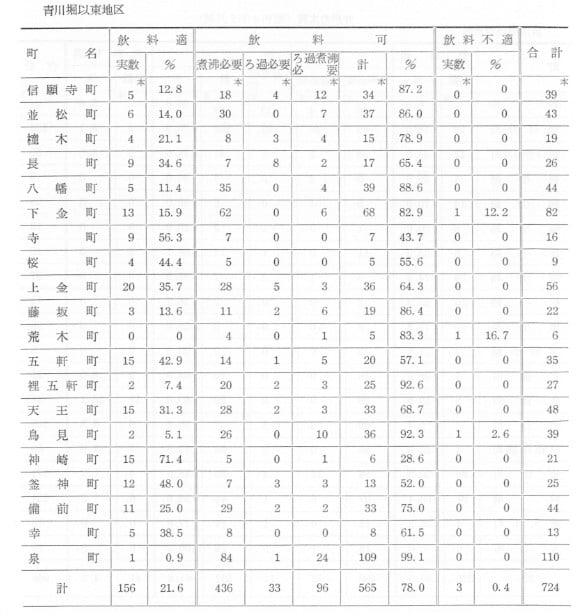

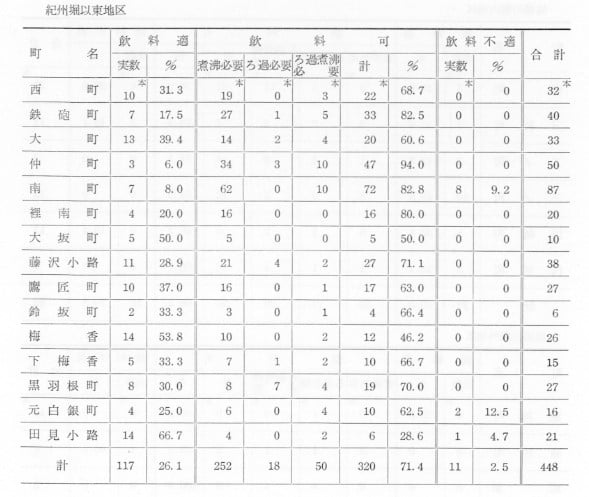

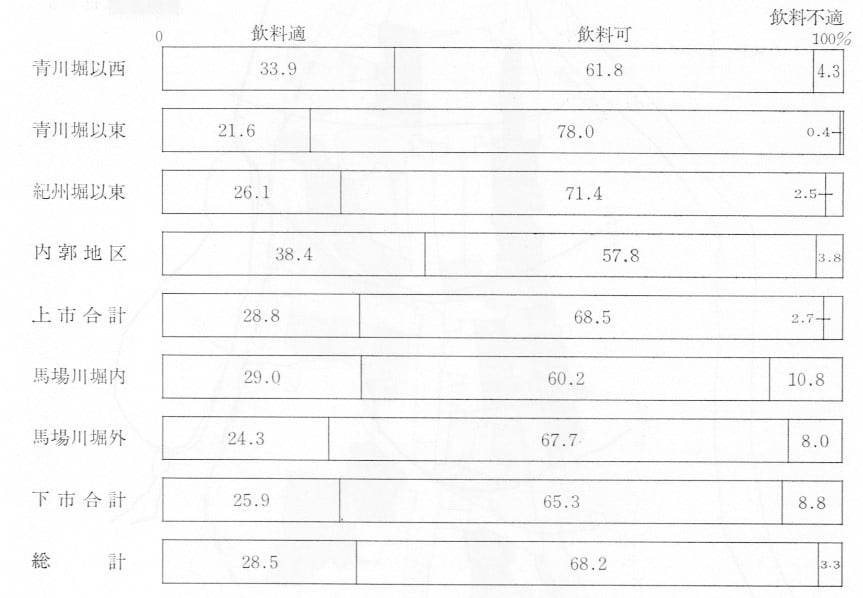

市内における井戸の分布を考えるのに,城郭に関係して作られた堀の青川堀・紀州堀・元白銀堀と下市の馬場川堀などによって6地区に分けて整理すると,大変に相違していることに気が付く。青川堀以西は19町内で井戸の数958本,1町で100本以上の井戸を持っているのは泉町を除くと,この馬口労・向井・元山・神崎の4町である。この地区では飲料に適する井戸が全体の33.9パーセントの325本,加工をすることによって可となるのが61.8パーセントの468本,不適と判定されたものは4.3パーセントの41本である。紀州堀以西で青川堀以東の地区では,町が20あり,井戸は市内の28.0パーセントの724本である。水質については飲料適が地区全体の21.6パーセントで156本,可が78.0パーセントの565本,不可が0.4パーセントの3本となる。この地区は市内でもっとも不可のパーセントが低く,井戸水に加工することによって飲料可となることが多い。紀州堀以東で元白銀堀以西の地区は,15町で井戸448本あり,市内の17.3パーセントにあたる。飲料適が26.1パーセント,可が71.4パーセントの320本,不適が2.5パーセントの11本である。内郭地区では井戸が61本あり,飲料適は38.4パーセント,可は57.8パーセント,不適は3.8パーセントとなる。

下市地区では,馬場川堀内の6町で井戸は93本,その飲料適は27本で29.0パーセント,可は56本で60.2パーセント,不可は10本で10.8パーセントである。市内の地区別では,もっとも飲料不適のパーセントが高い。馬場川堀外では14町あり,201本の井戸があった。飲料適は49本で24.3パーセント,可は192本で65.3パーセント,不可は26本で8.8パーセントである。

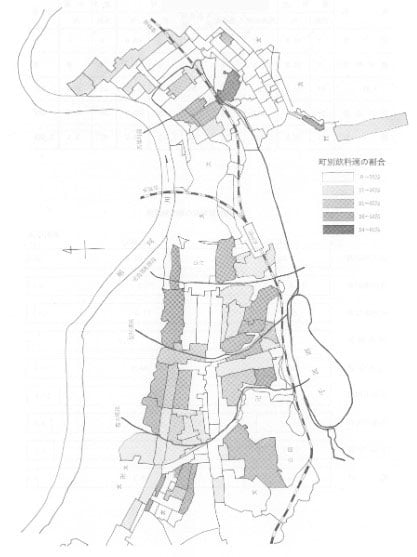

以上をまとめると,市内の井戸で日常生活に問題がなく飲料水として使用できる井戸は,735本で全体の28.5パーセントにすぎない。加工をすることによって可となるものは68.2パーセントの1,761本となる。また,飲料に適するとされた井戸が町の井戸の50パーセント以上という町は,梅小路・柳小路・桜小路・松小路・楓小路・常磐小路・元山町・神崎・寺町・神崎町・大坂町・梅香・田見小路・北三ノ丸・竹隈町・藤柄町・吉田など市街地の周辺地区である。これに対して飲料適が0パーセントの町は大工町・荒木町・蓮池町・蔵前・赤沼町・東台,10パーセント以下は谷中・向井町・裡五軒町・泉町・仲町・南町・柵町など市街の中心で家の密集地区であった。とくに下市地区は,もっとも井戸水が不適な地帯は下市水道が整備され,より安定した飲料に適応する水質地区だけに井戸があるはずなのに,上市地区と比較すると大変に悪水である。