昭和5年11月28日の設計及び設計額変更以後も,経済界の不況はつづき,諸物価や労働賃金のベースは下落した。そのため諸工事段階は,予算額以内どころか,相当に低い金額において完成することができる見通しとなった。

しかし,その算出作業が進まなかったので,昭和6年1月30日には,前年11月28日市会議決の布設実施設計書を県と内務大臣に提出した。これに関して,昭和6年7月1日付茨城県内務部長より内務省の意向として,1月30日に提出した水道布設実施設計書中の材料費や人夫賃は,まだ相当の減額が可能であるから節約するようにと指示された。これを7月3日に受取った水道庶務課長は,7月4日に市長の決裁を受けて,関連の工営所と試験所の主任に,県内務部長の通牒の意向を尊重するよう通知している。以上の経過をもとに,昭和6年度は工事の進行と同時に,布設工事諸工程ごとに工事費の再検討を進めた。こうして同年末には,その検討結果が整理され,41万7,831円の減額が可能となったため,昭和7年2月5日の市会で水道設計の変更が議決された。

この議決は,つぎのような送付状をもって県を経て内務大臣に申請されている。

臨水第112号

水戸市水道設計変更認可申請

本市水道布設ノ件昭和5年7月19日付内務省茨衛第1号ヲ以テ御認可ヲ得施行中ノ処実施設計一部更正ヲ要スルニ付別紙ノ通去ル2月5日市会ノ議決ヲ経候条御認可相成度此段及申請候也

昭和7年2月17日

内務大臣 男爵 山本達雄殿 水戸市長 鈴木文次郎

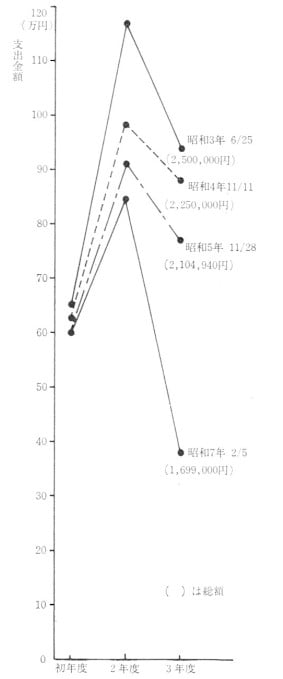

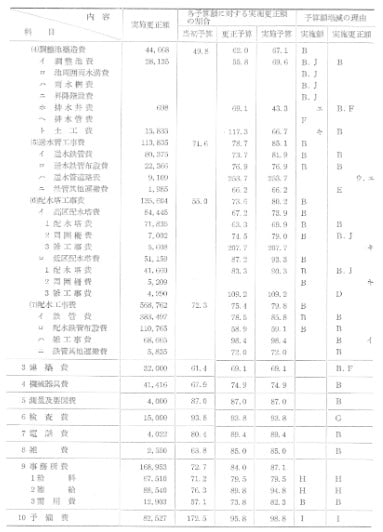

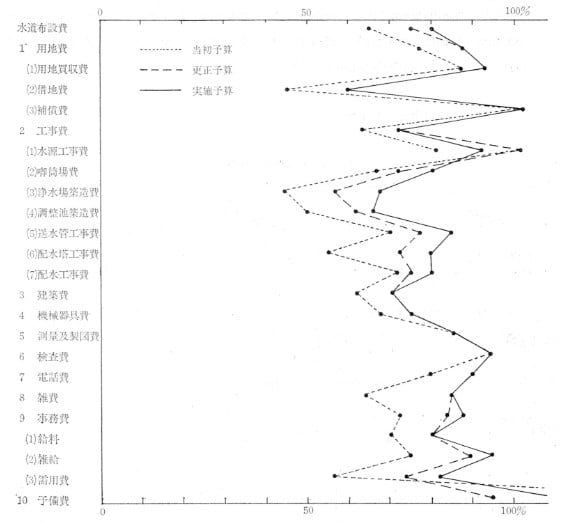

これに対して同年7月30日付で,内務省茨衛第32号をもって内務大臣の名で許可があった。昭和3年6月25日の市会議決による水道布設費の決定以来,表のように3回も大きく変更を加えた。のちに3年の案は当初予算,4年の案は更正予算,5年の案は実施予算,7年の案は実施更正予算と呼ばれるようになる。それぞれ4つの予算案とも基本的考え方は同じであり,特別な布設工法や施設上の変化はない。それなのに4回も予算案を作成したのは,社会的には不幸な時代であったが,水道布設など土木事業にとっては材料費や賃金などが低下をつづけるという恵まれた状況があったからである。それは,図のように,3か年間継続支出の案でみれば,明確である。当初予算案の65.2パーセントで,すなわち34.8パーセントを減額しても,実施予算案の80.7パーセントでも,初期に設計したと同じ内容の施設ができることになったのである。なお,布設費関係で資料により総額が相違するのは,事務費の中に水道完成後の維持費と公債利子が計上されている場合があるからである。

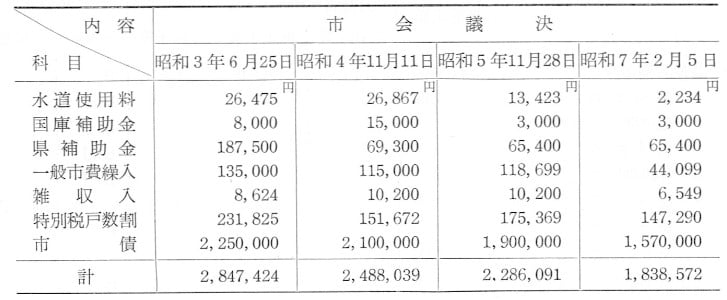

実施更正予算の収入部は,表のようである。収入は支出予定に適合するように組まれ,一般市費よりの繰入れを極端に減額している。

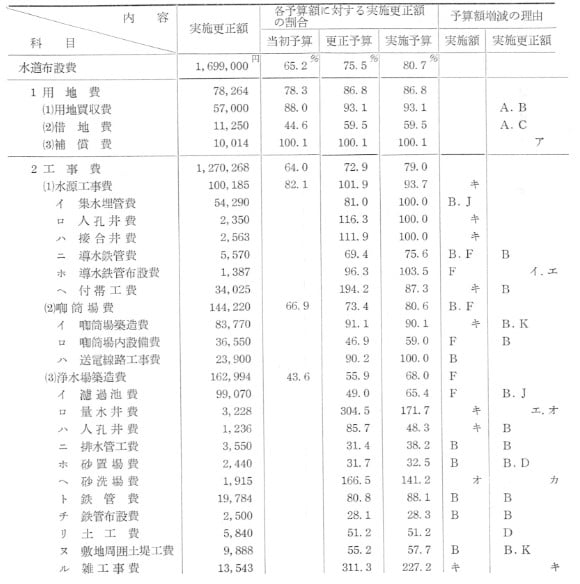

支出は表のようで,布設費だけでは169万9,000円となり,これに公債利子分13万9,572円が加算されると183万8,572円となる。各予算額を100として,実施更正予算の割合を計算して図示したのが291ページの図となる。各科目を減額した結果,非常に備えた予備費の意味が大きくなって増額をさせた以外,全体的に減額されていることが理解できる。特に借地費と規模を縮小した浄水場関係の減少率が大きい。

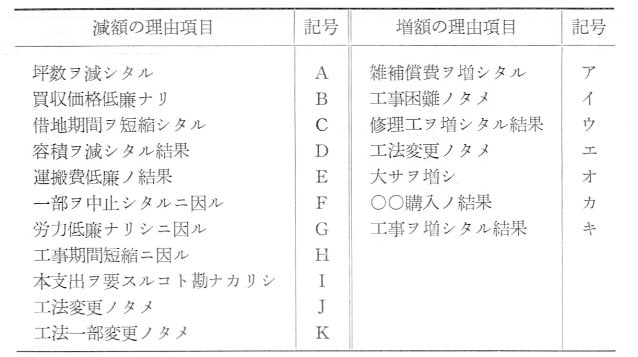

これら予算更正の理由を,実施更正予算に限定して調べるとつぎのようになる。理由項目を記号で整理し,予算書を分析して変更理由をみると,表のようになる。減額事項が80パーセント,増額が20パーセントあった。減額理由にあたるものは48項目あり,記号B(買収・購入価格低廉ナリ)と物価が下落したことを理由に予算額を修正したものが28項目あり,それは減額の58.3パーセントにあたる。2位はパーセントが極端に少なくなり,8.3パーセント(4項目)の記号F(一部ヲ中止シタルニ因ル)となり,3位は6.2パーセント(3項目)の記号D(容積ヲ減シタル結果)・記号J(工法変更ノタメ)となる。

増額理由にあたるものは12項目あり,最も多いものは記号エ(工法変更ノタメ)の25.0パーセント(3項目)で,記号イ(工事困難ノタメ)は16.8パーセント(2項目)となっている。以上のように検討すると,予算更正の理由はいろいろあるが,その主なものは物価の下落にあったことになる。

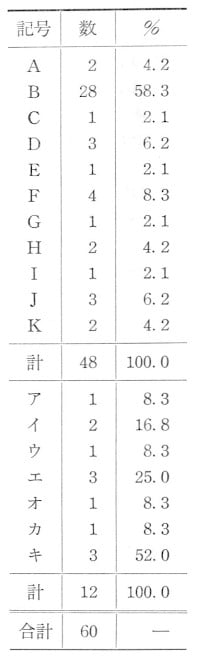

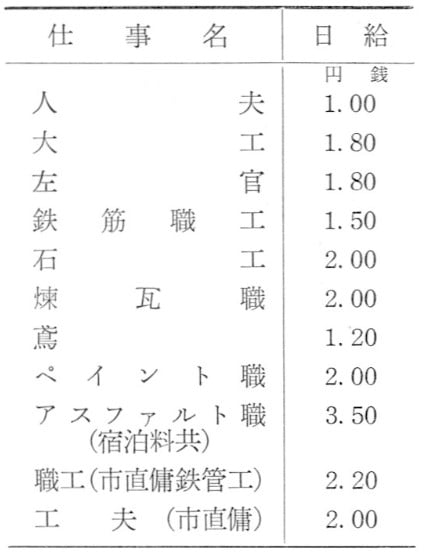

なお,この時代の職工の日給は上の表のようであり,市内の産業の状況も加味して考えると大変に参考となる。