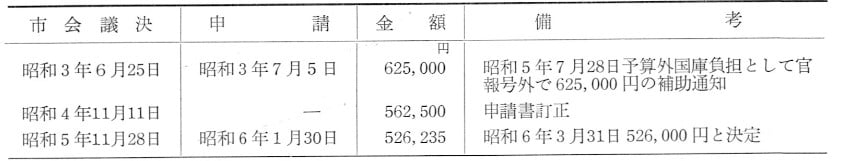

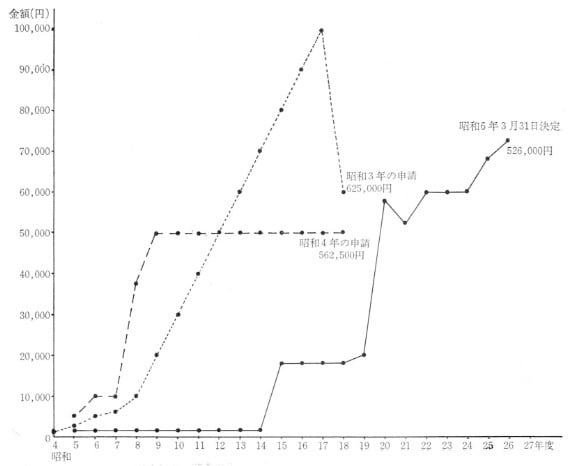

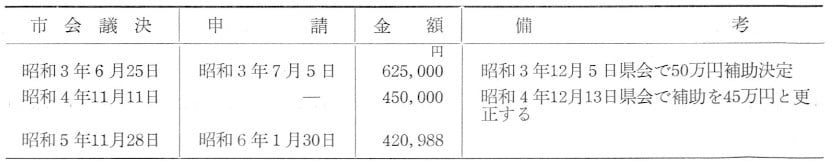

国庫補助金問題については,表「国庫の補助申請過程」のような推移があった。とくに水道布設の認可される1日前の昭和5年7月28日には,県内務部長から水道費国庫補助に関する内務省土木局長の,つぎのような7月9日付の通牒が伝達された。

発甲第26号

昭和5年7月9日

茨城県知事殿

内務省土木局長

上水道費国庫補助ニ関スル件通牒

水戸市水道拡張費ニ対シ昭和5年度以降ニ於テ左記ノ通国庫補助可相成候条本年5月17日官報号外掲載予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約参照ノ上之カ収支予算ヲ定メ市会ノ議決ヲ経テ速ニ申請セラレ度

追テ本件補助申請後事業計画ノ変更等ニ依リ事業予算ヲ更正減額シタル向ニ在リテハ補助額モ亦其ノ補助率ノ割合ニ依リ減額交付セラル儀ニ付其ノ差額ハ最終年度ノ受入額ニ於テ控除スルモノトシテ処理セラレ度申添候

記

1 金250万円ニ対シ金62万5,000円補助

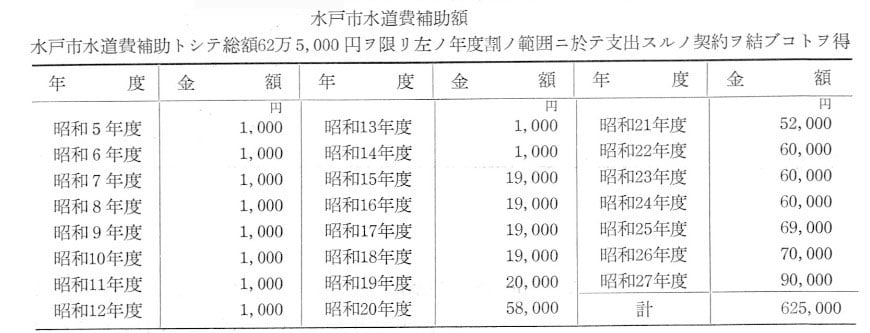

これに関係する官報号外とは,つぎのようなものであり,その内容は水戸市水道布設事業に対し表示された年度配分によって補助する予定とある。

水戸市は,9月18日付土第284号で県内務部長に,予算は更正手続き中のため市会の議決を経てから報告すると回答した。その後,県では内務省からの督促もあって,市に対して補助申請書の早期提出を求めた。

土収第1178号

昭和5年10月29日 茨城県内務部長

水戸市長殿

上水道費国庫補助ニ関スル件

督促

標記ノ件ニ関シ本年7月28日土収第1178号ヲ以テ通牒致置候通速ニ補助申請相成度其ノ筋ヨリノ照会ノ次第モ有之候条此段及督促候

追テ本年8月1日土発第158号通牒ニ基キ改訂シタル実施設計目論見書モ亦至急提出相成度及督促候

水戸市でも,ようやく認可条件に適合する工事内容の改定と予算の更正ができたので,昭和5年11月28日の市会で議決し,実施案を作成した。これに関係する書類を整理し,昭和6年1月30日に内務大臣に提出する国庫補助申請書を完成し,県内務部長に取次ぎを依頼している。

水道国庫補助申請書

客年7月29日付内務省茨衛第1号ヲ以テ本市水道布設ノ件御認可ヲ得候處設計ヲ一部更正シタルト起債許可並水道布設認可付帯条件ニ基キ収支予算ヲ変更シタル結果申請当時ニ比シ工事費金39万5,060円ヲ減額シ金210万4,940円ニ更正シ客年11月28日市会ノ議決ヲ経候条左記金額補助被成下度関係書類相添ヘ此度及申請候也

追テ申請額ハ工事費減額ニ伴ヒ最終年度ニ於テ全額昭和26年度ニ於テ金8,765円ヲ各減額致置候条御了知置相成度申添候

昭和6年1月30日

内務大臣 安達謙蔵殿

水戸市長 鈴木文次郎

記

金52万6,235円也

添付書類

1 水戸市水道実施設計目論見書

1 自昭和5年度至昭和27年度水戸市水道費財政計画書

1 自昭和5年度至昭和7年度水戸市水道費継続年期及支出方法

1 昭和5年度水道布設費歳入歳出更正予算

この書類の提出以前である昭和5年11月27日,市会の検討中に,実施目論見書とともに,私的ルートで地方課長に送付してあったので,審査も早く完了したらしく,異例のスピード処理によって返答があった。

3月31日に,申請についての内務大臣の許可が52万6,000円とつぎのようにあったと,4月10日付土収第1178号で県内務部長から通知された。

内務省茨土第7号

茨城県水戸市

昭和6年1月30日臨水第61号申請水道拡張費補助ノ件聴届ケ金52万6,000円ヲ別記年度割ノ交付ス 但シ左記ノ通心得ヘシ

昭和6年3月31日 内務大臣 安達謙蔵

1 補助ハ其ノ市水道拡張費21万4,940円ニ対シ補助スルモノトス

2 工事落成シタルトキハ本大臣ニ届出テ完了認定ヲ申請スヘシ

3 工事ニ余剰アリタルトキハ第1項補助ノ割合ニ依リ之ヲ返還セシムルコトアルヘシ工事用材料ニ剰余アリタルトキハ時価ニ換算シ之ヲ剰余ト看做ス

4 市ハ剰余ヲ生シタル工費若ハ工事用材料ヲ処分セムトスルトキハ其ノ処分方法ヲ定メ本大臣ニ禀伺スヘシ

5 工事予定ノ通進行セサルトキ又ハ期限ヲ過キ落成ノ見込ナキモノト認ムルトキハ補助金ノ交付ヲ中止シ又ハ補助ヲ取消シ既ニ交付シタル補助金ハ之ヲ返還セシムルコトアルヘシ

6 補助ヲ為シタル水道設備ノ廃止若ハ変更ニ因リテ生シタル不用土地・物件アリタルトキハ之ヲ時価ニ換算シ第1項補助ノ割合ニ補助金ヲ返還セシムルコトアルヘシ

記

金1,000円 自昭和5年度至昭和14年度 毎年度交付額

金1万9,000円 自昭和15年度至昭和18年度 毎年度交付額

金2万円 昭和19年度交付額

金5万8,000円 昭和20年度交付額

金5万2,000円 昭和21年度交付額

金6万円 自昭和22年度至昭和24年度 毎年度交付額

金6万9,000円 昭和25年度交付額

金6万1,000円 昭和26年度交付額

計 金52万6,000円

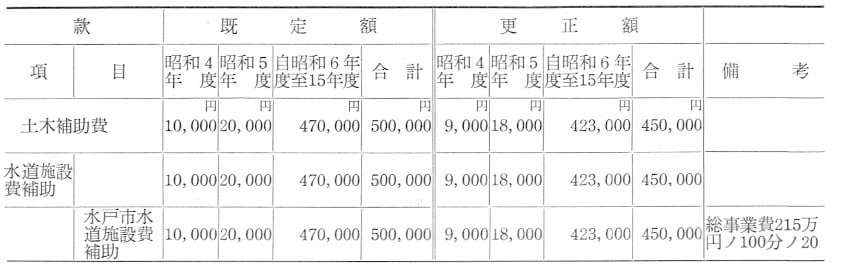

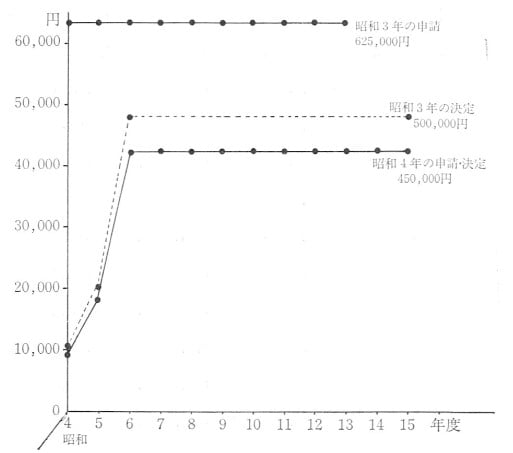

県費補助については,昭和3年6月25日市会議決による7月5日の申請を受けて,12月5日の通常県会で50万円補助が議決された。それが水戸市会の昭和4年11月11日の予算更正をもとに,同年12月13日の通常県会で補助を45万円に修正し,各年度の支出額をつぎのように議決している。

第34号議案

自昭和4年度至昭和15年度 茨城県土木補助費継続年期及支出方法中更正

自昭和4年度至昭和15年度茨城県土木補助費(水戸市水道布設費補助)継続年期及支出方法其ノ総額ヲ金45万円ニ各年度ノ支出額ヲ左ノ通更正ス

金 9,000円 昭和4年度支出額

金1万8,000円 昭和5年度支出額

金4万2,300円 昭和6年度支出額

金4万2,300円 昭和7年度支出額

金4万2,300円 昭和8年度支出額

金4万2,300円 昭和9年度支出額

金4万2,300円 昭和10年度支出額

金4万2,300円 昭和11年度支出額

金4万2,300円 昭和12年度支出額

金4万2,300円 昭和13年度支出額

金4万2,300円 昭和14年度支出額

金4万2,300円 昭和15年度支出額

昭和4年11月25日提出 12月13日原案可決

茨城県知事 牛島省三

なお,昭和5年12月17日の通常県会では,水戸市水道事業の進展を参酌して,総額45万円は変更せず昭和6年度支出額は既決の4万2,300円を1円とその差4万2,299円は昭和16年度において支出するという案を議決し,布設事業に理解ある態度を示した。

これらの動き以前の11月28日の市会で,設計額を大幅に減額し,県費補助についても42万988円と修正し,昭和6年1月30日知事に申請した。

臨水第87号

上水道県費補助申請

客年7月29日付内務省茨衛第1号ヲ以テ本市水道布設ノ件内務大臣ノ認可ヲ得候処工事設計ヲ一部変更シタルト起債許可並水道布設認可付帯条件トニ基キ収支予算ヲ変更シタル結果申請当時ニ比シ工費金39万5,060円ヲ減額シ金21万4,940円ニ更正シ客年11月28日市会ノ議決ヲ経候条左記金額補助被成下度関係書類相添ヘ此段及申請候也

昭和6年1月30日

茨城県知事 牛島省三殿 水戸市長 鈴木文次郎

記

1金42万988円也

添付書類(内務大臣に提出したものと同じ)

これに対して,内務大臣の国庫補助許可と同日である昭和6年3月31日付茨城県指令土第2037号で,知事より昭和5年度として8,400円の補助が許可された。もっとも,このことを伝達してきた同年4月8日付土収第227号の県内務部長の指示には,昭和5年度以降において42万988円以内で補助するので,毎年度補助申請をするようにとあった。

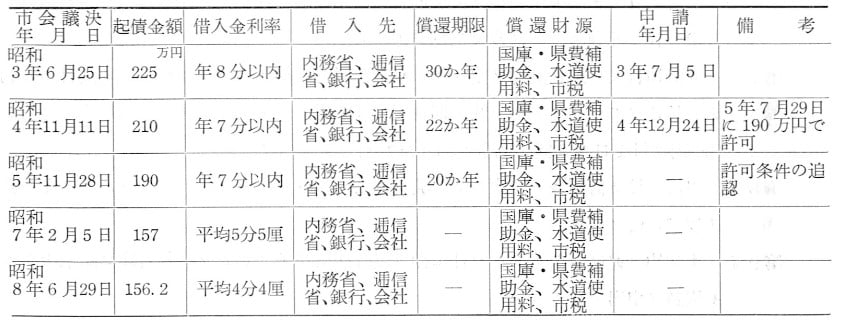

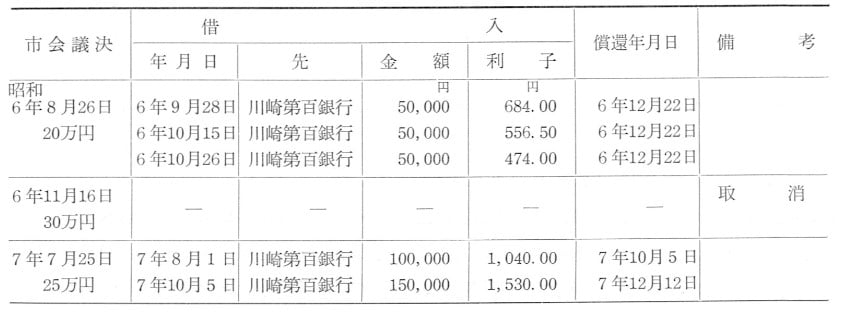

起債額は,昭和5年7月29日に更正許可された条件をもとに,同年11月26日市会の議決によって総工事費210万4,940円のうち190万円となった。

条件とは,1.昭和5年度50万円,同6年度80万円,同7年度60万円。2.基本財産繰戻は起債の償還を終わるまで停止すること。3.地方貸付資金20万5,000円が承認されたこと。4.給水料は新旧区域とも同一にされたいこと。5.特別税戸数割などの増徴をしないことなどである。

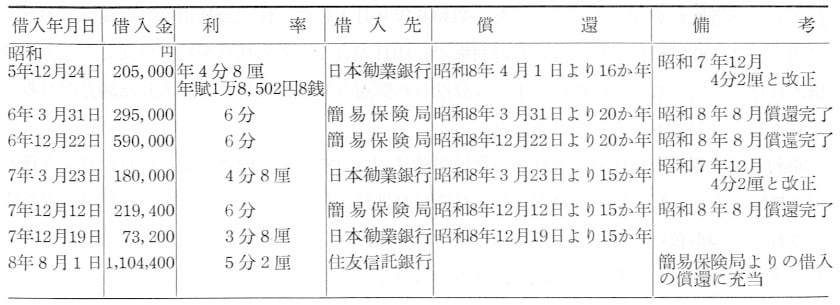

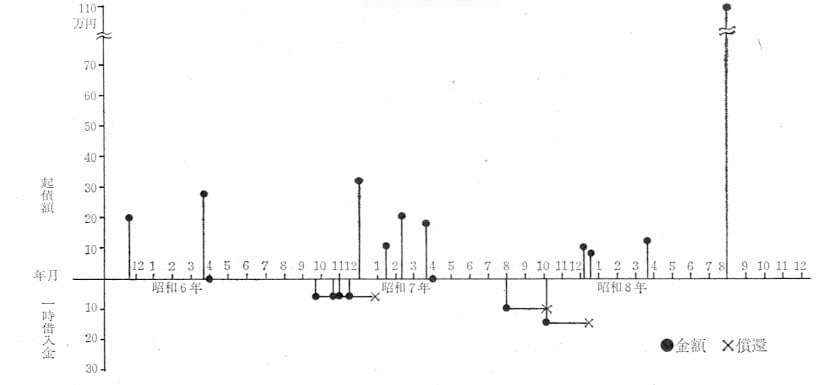

以上の条件を加味した「水戸市水道布設費起債並起債方法利息ノ定率及償還方法」が確定し,昭和8年8月までには上の表のような借入れがあった。利率は年7分以内とされていたので,政府の低利資金である簡易保険積立金と地方貸付金によることになった。

初年度である昭和5年度は,起債認可条件中にあった地方貸付資金20万5,000円について,9月26日に日本勧業銀行に借入れを申込んだ。これに対して12月17日に融資の通知があり,同月24日につぎのような借用証書を作成して提出し,現金を入手している。

金円借用証書

1金20万5,000円也

右ノ金額ヲ左ノ契約ヲ以テ正ニ借用致候

第1条 前記ノ借用金ハ昭和5年12月24日ヨリ同8年3月31日マテ据置キ昭和8年4月1日ヨリ同24年3月31日マテニ元利金ヲ年賦償還スヘシ

第2条 利息ハ据置期間中並年賦期間中共年4分8厘トシ此ノ割合ヲ以テ算出シタル年賦金1万8,502円8銭トス

第3条 据置期間中ノ利息ニシテ毎年4月1日ヨリ9月30日マテノ分ハ9月30日マテニ10月1日ヨリ翌年3月31日マテノ分ハ3月31日マテニ貴行本店又ハ貴行ノ指定銀行ニ払込ムヘシ

第4条 年賦金ハ之ヲ2分シ左ノ通リ貴行ノ指定銀行ニ払込ムヘシ

1金9,251円4銭ハ毎年3月31日迄

1金9,251円4銭ハ毎年9月30日迄

第5条 借用金ノ一部若ハ全部ヲ期限前ニ償還セムトスルトキハ払込高ノ100分ノ1ノ手数料ヲ支払フヘシ

第6条 法令ニヨリテ期限ノ利益ヲ失フ場合又ハ本契約ニ違反シタル場合ニ於テハ貴行ノ要求ニ従ヒ元利金ノ一部若ハ全部ヲ即時弁済スヘシ

第7条 弁済期日又ハ期日償還ヲ要求セラレタル場合ニ於テ貴行ノ指定シタル期日ニ元利金ノ払込ヲ為ササルトキハ其ノ期日翌日ヨリ現入金ノ日マテ支払ムヘキ金額ニ対シ100円ニ付1日金3銭ノ割合ニ当ル遅延利息ヲ支払フヘシ

第8条 貴行ニ於テ借用金ノ用途ニ関シ調査ヲ為サムトシ若ハ報告ヲ求メラルルトキハ其ノ要求ニ応スヘシ

第9条 本契約ニ違反シタルトキハ日本勧業銀行第28条ノ処分ヲ監督官庁ニ請求セラルモ異議ヲ申出テサルへシ

第10条 本契約ニ依ル借入金ハ上水道布設費ニ使用スヘシ

第11条 左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ貴行ノ要求スル所ニ従ヒ即時元利金ヲ償還スヘシ

1 借入金ヲ本契約ニ定メタル目的以外ニ使用シタルトキ

1 借入金ヲ長期ニ亘リ本契約ニ定メタル目的ノ為ニ使用セサルトキ

第12条 資金借入ノ目的タル事業ノ状況其ノ他ニ付貴行又ハ大蔵省預金部ニ於テ必要ト認ムル調査ヲ拒マサルヘシ 貴行又ハ大蔵省預金部ノ指示スル所ニ必要ナル諸般ノ報告ヲ提出スヘシ

右為後日証書仍テ如件

昭和5年12月24日

責務者 茨城県水戸市

水戸市長 鈴木文次郎

株式会社日本勧業銀行総裁 馬場鍈一殿

これら以前の同年2月9日には,上水道建設費として簡易保険積立金50万円の融資を,簡易保険局長に申込んでいた。それを起債認可後に29万5,000円に修正した。その額面で貸付の内定が通知されたため,昭和6年3月31日付で借入れた。こうして昭和5年度は起債認可額の50万円の借入れに成功している。

昭和6年度は起債の認可額80万円を,簡易保険積立金から60万5,800円と地方資金から19万4,200円を借入れようと,2月の時期に申請した。簡易保険積立金については,同6年10月2日付で東京逓信局より59万円の貸付内定が通知されている。そこで11月18日に正式な手続きにより借入れを申込んだが,提出書類の審査が進まず決定が遅れた。市では物品購入など工事代金の支払いに緊急を用するものがあったため,貸付の早期決定を願い出た。12月18日にも市水道課長が上京し,簡易保険局や東京逓信局に,水道工事の進展状況と財政問題について説明を加え,支援を要請している。それがあったためか同日付保運第12082号により59万円の貸付決定が通知された。市では用意していた借用証書を整備して翌19日に提出し,22日に契約を成立させた。その契約条件によって,12月22日には30万円,昭和7年1月15日には10万円,同年2月10日には19万円と3回に分けて59万円を受領している。

この借入手続きを進行中も工事は進行していたので,支払いを停止することもできず,市中銀行より一時借入れをすることになった。昭和6年9月1日に,株式会社川崎第百銀行と20万円以内を元金100円に付1日1銭5厘の利率で,10月20日まで借入れる契約が成立した。実際の借入れは表のように5万円単位で4回に分けられ償還も簡易保険局より借入れた30万円があてられたので12月22日になってしまった。

昭和6年度地方資金19万4,200円の貸付申請は,11月20日に県内務部長,12月12日に内務大臣に提出した。これに関しては翌7年1月25日県内務部長を通して18万200円の貸付決定が通告され,その取扱い銀行である日本勧業銀行より3月16日に手続きの指示があった。市では23日に書類を提出し,3月24日現金を受け取っている。

昭和7年度にも,借入れ先を簡易保険積立金と地方貸付資金とし,年度始めにそれぞれの機関に借入れの要請をした。4月23日付臨水第467号で逓信大臣に簡易生命保険積立金より29万2,600円の借入れを申請した。その査定は長引き,10月31日の同積立金運用委員会でようやく貸付が決定した。ところが,工事費が不足していたため,簡易保険関係と同時に内務大臣に提出していた地方貸付資金7万3,200円の貸付内定が9月21日に通知され,同月28日に借入れの正式手続きを始めたばかりなので,その額を控除し21万9,400円を借入れることになった。

12月9日に借用証明書を作成し,同12日に10万円,翌8年3月25日に11万9,400円を受領している。地方貸付資金については,12月16日に正式決定の通知を受け,同17日に日本勧業銀行に借用証書を提出して,19日に現金を入手した。この間,工事代金などの支払いをストップすることもできず,緊急を要するものもあったため,7年8月1日に川崎第百銀行より100円に付1銭6厘の利率で10万円を一時借入れた。その償還日が近くなっても国よりの融資が決定をみなかったので,10月5日同銀行と再び賃借契約をした。8月1日分の償還と,新に5万円を借入れるため総額15万円の借用書を作成したのである。そのときの利率は100円に付1日1銭5厘で,12月11日までの利子払いは1,530円であった。この一時借入れは簡易保険積立金よりの借入れをもとに償還されたが,自己資金を中心にした運用資金がなかったための,大変に苦しい資金繰りの様子をみることができる。

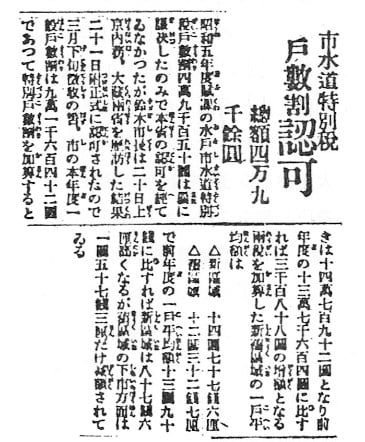

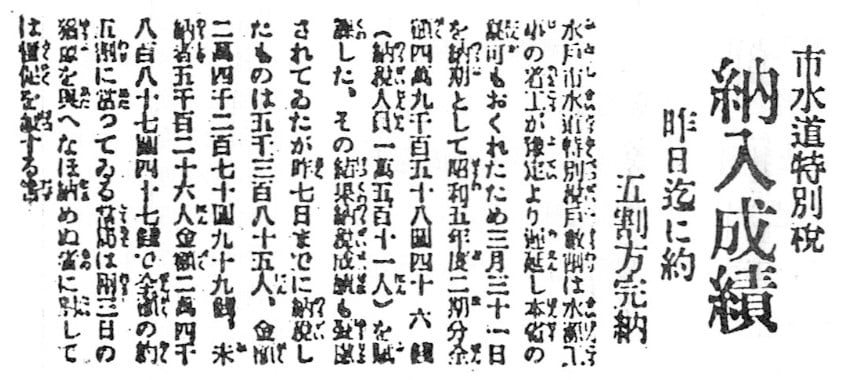

特別税戸数割は別に珍しいものでなく,各地にあるが,水道のために特別に設けられることはほとんどなかった。水戸市の場合は,下市水道の工作物に対する補償という意味もあって,新旧給水区域市民の負担に不均一を導入する必要上から考えられた方法であった。

その方法は,昭和2年3月26日に市会で議決されていた水戸市特別税戸数割条例を,昭和4年2月26日に一部改正することで始められた。それまでの特別税戸数割に水道費特別税戸数割を追加し,昭和4年度より15か年間徴収するとされた。

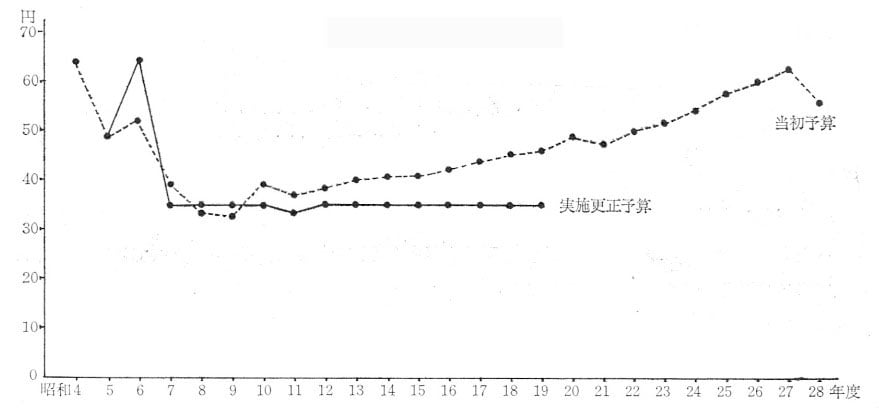

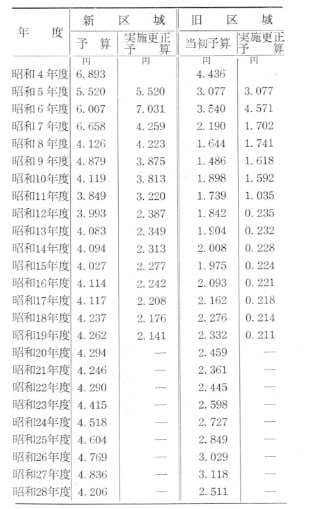

その後にも同条例は何回か改正されたが,水道費に関するものはつぎのようであった。昭和5年11月28日には,賦課は昭和5年度より同19年度にいたる15か年間とし,賦課の総額より1万7,298円37銭を控除した額を新旧区域に均等割とし,新区域にはそれに控除した額を加算すると改めた。昭和6年2月28日には,賦課は水道費にかぎり4月1日以後で納税義務が消滅したときはその月までの分を月割でとし,明治42年以降大正13年度まで旧区域に居住し水道費戸数割を負担したる者は新区域に移転しても旧区域の割り合いで徴収すると改正した。昭和7年5月30日には,それまで戸数割税が免除になっていた軍事救護を受ける者,貧困で救助や扶助を受けている者,山野に一時小屋掛けをしている者,修学のため滞在している者など以外に従軍中の俸給や手当だけで生活する軍人と市会において賦課を免除された者との項目も追加になった。もともと特別税戸数割は,借入金償還の不足分を補充する意味が強かったため,工事費の減額による起債の減少で軽減する性格をもっていた。当初予算計画では15年間に176万6,301円の徴収であったが,更正予算計画では44万1,290円と73万5,011円も減額された。

このような新旧区域の負担のアンバランスは,最初は問題解決の合理的なものとして導入されたが,市民に感情的対立が芽生え,市政にも悪影響をもたらした。昭和7年8月,市長鈴木文次郎の任期満了によって新たに市長となった中崎俊秀は,以上のような事情をもとに水道費財政計画を全面的に研究し,水道費特別税戸数割の改革を指示した。起債を検討して償還方法の改正をし市民の負担の軽減を計る方策を試行した。ところが時代が,それまで考えられなかった金融界の不況による低利借付けの可能性が大きくなり,起債の改革によっては昭和11年度以降は戸数割制度を廃止できる見通しとなった。