水戸市全体を給水区域とし,市街地より給水を開始する計画である。計画時の人口は4万6,488人(大正14年10月1日国勢調査)であったが,水道完成後の市勢発展を見込んで給水人口を8万人とする給水施設とした。

1人1日の給水量は,消費水量が個人により,季節により変化するので増減があるも,1年中最も水を多く使用する夏季を基準とし,防火用水をも見込んで,4立方尺と決められた。これによって水道施設は,1日32万立方尺,毎秒3.7立方尺を給水できる能力を確保することになった。また,1時間については,最大給水量及び防火用水等のために毎秒1日の1倍半の水量である5,555立方尺,防火用水量は1分間に60立方尺として毎秒1.0立方尺を給水できる計画としている。

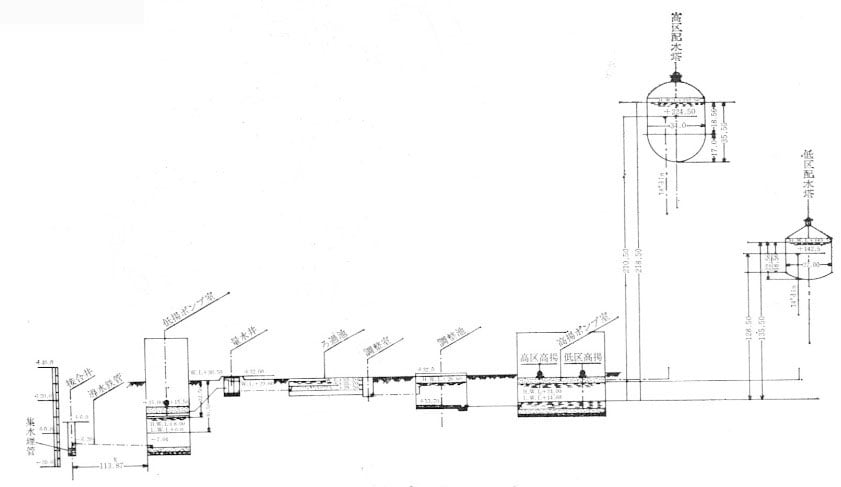

以上の給水体制を確保するためには,水戸の市街地が台地と低地の2つの地形よりなるため,同一の配水施設では不可能と考えられ,高区と低区という2系統の施設が設計された。

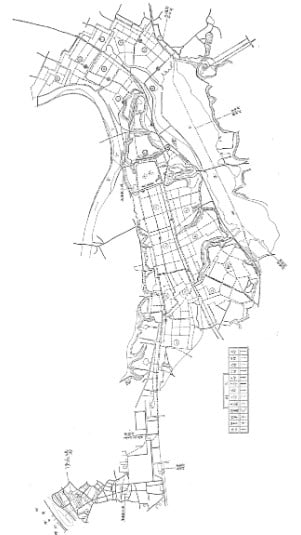

配水管は,基本的幹線は口径18吋と14吋とし,2次幹線は市街地の状況によって12吋から10吋,8吋管と縮小させて経費節約をし,これらより各町には6吋,4吋そして3吋の配水支管を布設することにした。なお,この配水管は,末端部分において給水や防火上支障がないように連絡させて,行き止まりがなく環流させ,配水の確保をすることになった。また,地図にある二重丸中の漢数字は断水区域の表示で,高区・低区ともに11か所あり,それぞれ配水管作業の便を考えて設置されている。

施設としては,集水地が市の西北に隣接する渡里村大字渡里字芦山地先の那珂川の中州,これより低揚ポンプで導水された浄水場が同村字稲荷宮および下久禰に,そこから高揚ポンプで高区配水のためには同村字小山の上の高区配水塔,低区配水には市内北三ノ丸の低区配水塔に揚水される。これらの塔からは,自然流下式によってそれぞれの給水区域に配水される。

以下,このような水の流れに沿って説明する。