昭和3年6月25日の市会で議決された工事費250万円の財源は,起債を主にした案で,その元金や利子の償還に国庫と県費の補助金・市有財産の繰入れそして特別税戸数割を充当する計画が当初財政計画である。その基本的考え方は,以後の財政計画を方向付けた。

翌年,工事費の内容(単価など)を精査して225万円に更正し,総額821万8,064円の更正財政計画を昭和4年11月11日の市会で議決した。

昭和5年7月29日の起債許可と工事施行の認可を受け,その条件にもとづき新たに総額を701万2,940円とする財政計画が作成された。それが同5年11月26日の市会で,実施財政計画とされて,工事は推進された。

それが5年度と6年度の工事実績をもとに,昭和7年2月5日の市会で実施更正財政計画が作成された。そのときの計画案作成の基本的方針は,工事費が当初より80万円,実施案より40万円も減額できることになったため,つぎのようになった。1,起債額は実施案より30万円程度減額すること。2,一般市費よりの繰入金は昭和5年度において一部を繰り入れた。その後,市有地の売払いが不可能となったため,6年度と7年度には繰り入れが見込めないこと。3,市民の直接負担である特別税戸数割は,過重の部分があるので,できるだけ軽減するようにすること。

以上のなかで,2の繰り入れの不可能とは,市債による借入金の元金や利子支払いなど償還を補助金に求めたが,それでも不足する分を市有財産の売却処分で補充する計画であった。それが経済界の不況により買い手がなく売却が進展せず,これを財源に予定することができなくなったということである。

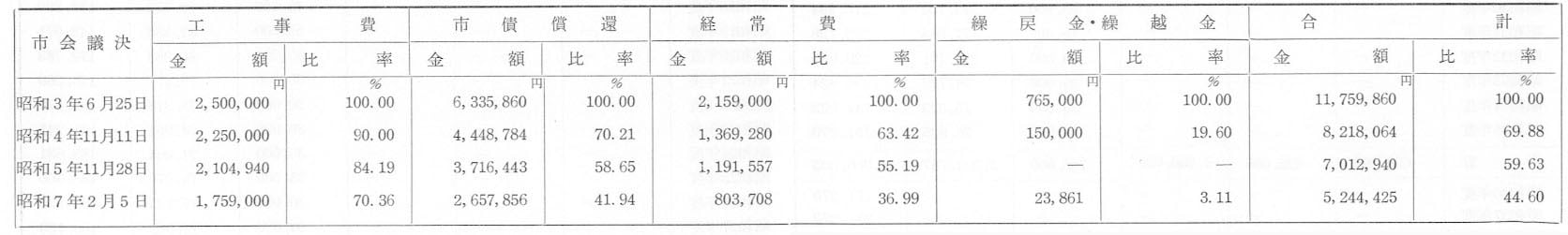

こうして,実施更正財政計画では,実施財政計画より総額187万2,049円を減額させることができた。その根本的原因は,工事費を40万5,940円も引き下げることができたことにある。これによって起債額を33万円も減額して157万に抑えることができたため,その償還分を105万8,587円引き下げた。また,特別税戸数割も29万3,183円,市有財産や一般市費の繰入れも23万8,000円減額できる見通しとなったので,市民の負担は大変に楽になる計算となった。

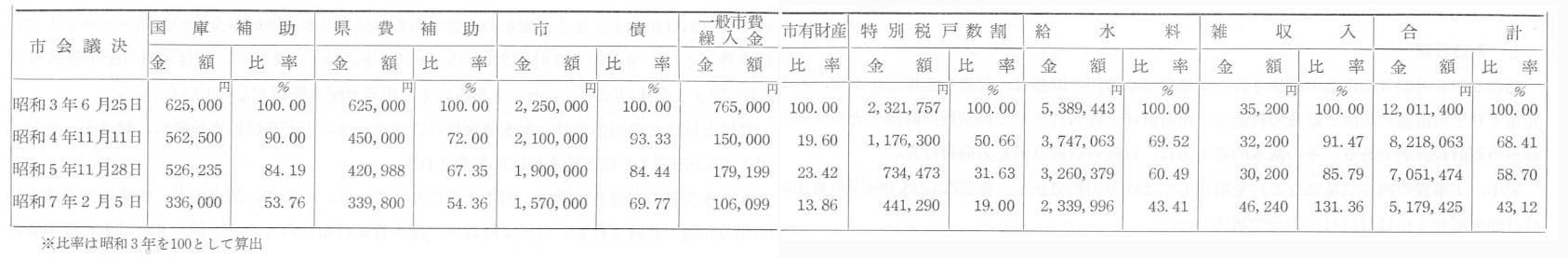

全体として財政計画を数量的にみると,昭和3年6月25日の当初案より同7年2月5日の実施更正案までの変遷には大きなものがあった。支出については総額で44.60パーセント,市費償還で41.94パーセント,工事費で70.36パーセントもの減額ができた。これらを裏打ちする収入面でも,市有財産や一般市費繰り入れを13.86パーセント,特別税戸数割を19.00パーセントと大幅に減少させ,国庫補助が53.76パーセント,県費補助が54.36パーセントで可能であった。

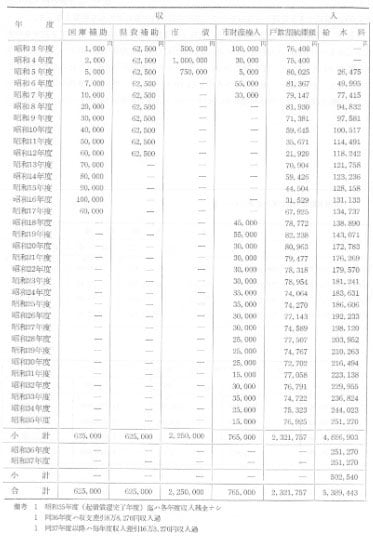

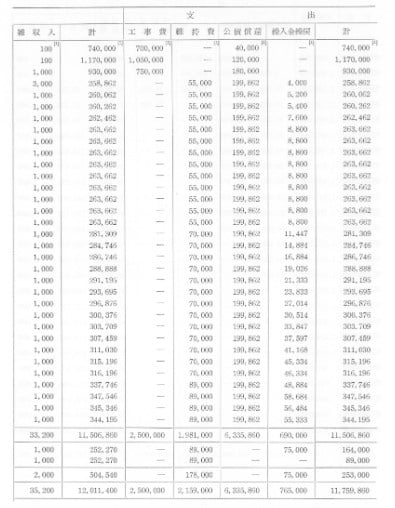

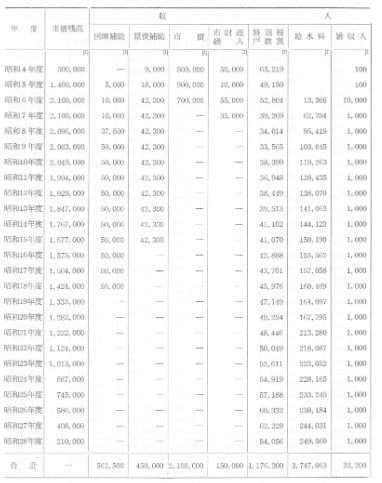

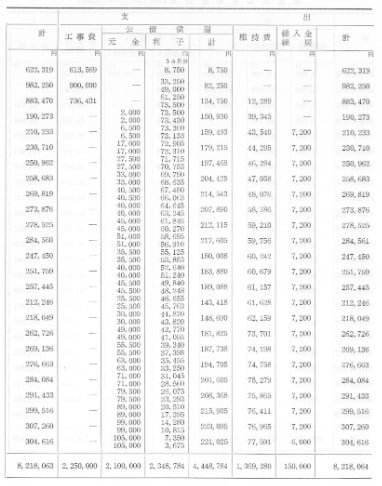

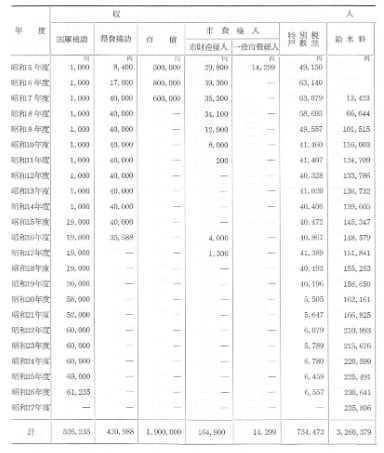

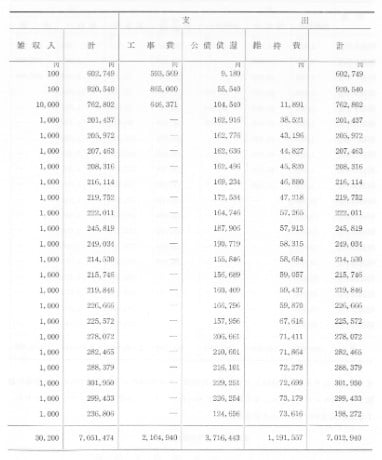

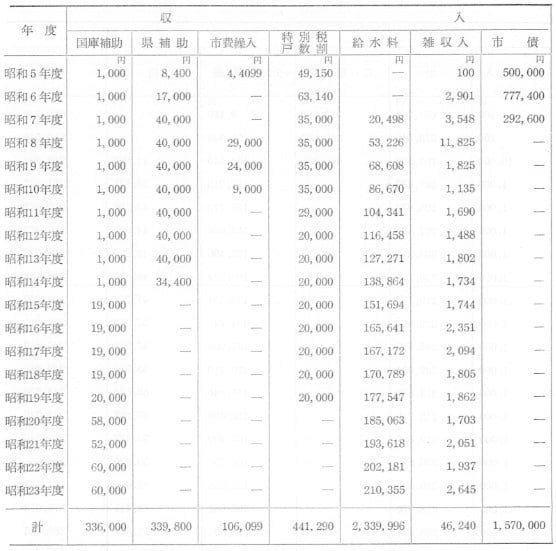

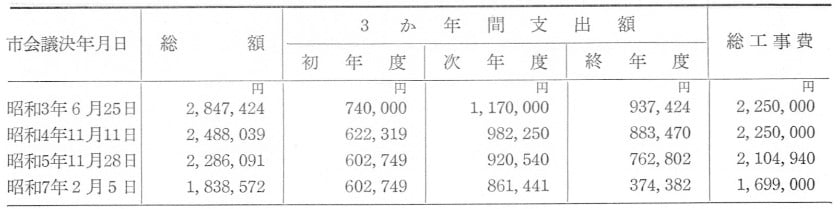

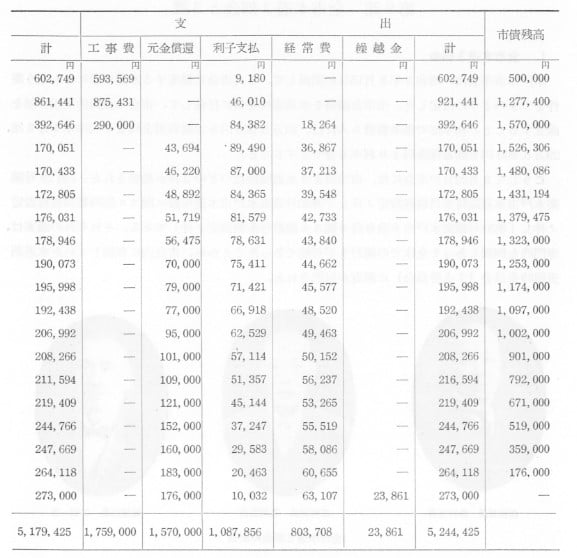

なお,4回分の財政計画は,つぎの表のようである。

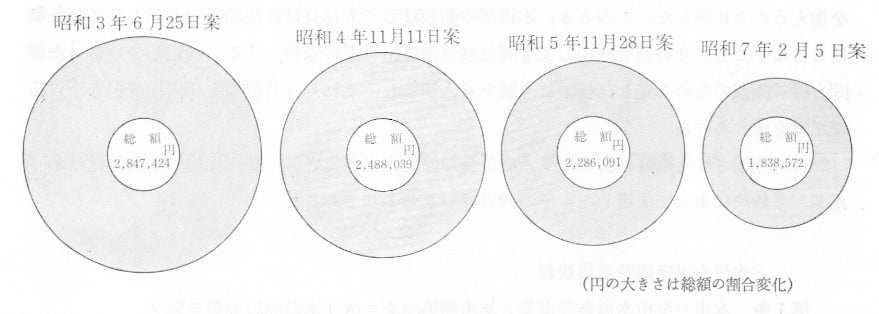

また,これらを3年間に継続して支出する計画は,つぎの図のような状況である。3年案の総額を半径50センチメートル,4年案は43.6センチメートル,5年案は40.1センチメートル,7年案は32.2センチメートルとなる。